Wer Augen hat zu sehen, der sehe, wer Ohren hat zu hören, der höre ... (Mk 8,18)

1 Die verlorene Vision

Gesundheitspolitische Empfehlungen von Bund und Ländern wie auch daraus resultierende Umsetzungsstrategien an deutschen Schulen zeugen seit Jahren von einem regen Interesse und vielfältigen Bemühungen, „Gesundheit […] als ein grundlegendes Menschenrecht“ anzuerkennen und als „unverzichtbares Element einer nachhaltigen Schulentwicklung“ zu implementieren (KMK, 2012, S. 2). Basierend auf dem weitreichenden gesundheitswissenschaftlichen Paradigmenwandel, der Hinwendung zum salutogenetischen Prinzip (Antonovski, 1997) und einer Vielzahl von Studien zur gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen (z.B. Hurrelmann, 2002; Opper u.a., 2007; RKI, 2008; BMFSFJ, 2009; Klasen, Reiß & Otto, 2017; Mensink u.a., 2017) scheint für die bundesdeutsche (Gesundheits-)Politik[1] seither vor allem eine Frage zentral sein: Wie lässt sich ein besserer Gesundheitszustand im Kindes- und Jugendalter, ausgehend von der Politik (Makroebene) über die Lehrerbildung (Mesoebene) hin zur Schule und den Schülerinnen und Schülern (Mikroebene), am effektivsten erzeugen? Der Einbezug unterstützender Netzwerke und niedrigschwelliger Angebote wird dabei vorausgesetzt (KMK, 2012). Erzielt werden sollen gesundheitliche Verbesserungen bei Kindern und Jugendlichen in Bereichen wie Ernährung, Bewegung, Suchtverhalten unter anderem durch Empowermentstrategien, durch den gezielten Aufbau gesundheitsförderlicher Kompetenzen unter Berücksichtigung von Lebensweltbezügen und Nachhaltigkeitskriterien. So gesehen sind die Empfehlungen der zuständigen übernationalen Organisationen (UN, WHO) vor allem ‚sichtbar zu machen‘ und ‚zu Gehör zu bringen‘ (politischer Anspruch), und sie sind für ein erfolgversprechendes Gelingen möglichst kleinschrittig zu operationalisieren (wissenschaftsgeleitete Umsetzung).

Verloren gegangen zu sein scheint in der Operationalisierung von Gesundheitsfragen zum Zwecke der praktischen Anwendung in den Schulen der – gerade in jüngster Zeit von den Vereinten Nationen wie auch anderen Nichtregierungsorganisationen (z.B. der World Vision Stiftung) wieder bekräftigte – zukunftsweisende Blick, die „Vision“ auf die Möglichkeiten einer globalen „Transformation der Welt zum Besseren“ (UN, 2015, S. 2; vgl. auch WHO, 2011, S. 5). Ebenfalls verloren gegangen zu sein scheint das Aufhorchen und das sie begleitende Zurücktreten gegenüber einer gesundheitspolitischen Rhetorik (Espinet, 2009, S. 126), die sich bislang auf die verlässliche ‚Herstellbarkeit‘ von (mehr) Gesundheit durch (inhalts-)spezifische Maßnahmen und Ziele konzentriert hat. In diesem Zusammenhang hat der über viele Jahre politisch weitgehend gemiedene Begriff der Gesundheitserziehung in bundesdeutschen Schulen selbst wie auch innerhalb der Lehrerbildung mittlerweile ein erstaunliches Comeback erfahren.[2] Auch wird der – strukturell an die Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen gebundene – Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg bis heute gerne zum Anlass genommen, um Maßnahmen der Gesundheitsförderung kausal zu legitimieren (kritisch hierzu Bertelsmann Stiftung, 2012, S. 6–8). Und doch erweisen sich „Gesundheit“ und „Bildung“[3] – phänomenal betrachtet – in ihrer Verbindung immer auch als widerständig gegenüber linearen politischen Steuerungskonzepten und Vereinseitigungen. Ausschlaggebend ist das jeweils zugrunde gelegte Verständnis von nachhaltiger Entwicklung, welches in der Agenda 2030 bewusst großformatig und perspektivisch angelegt worden ist und als solches Eingang finden sollte in eine bundesdeutsche Gesundheitspolitik, die ihre gegenwärtige Pragmatik zu überwinden und den visionären Charakter in ihren politischen Programmen und Empfehlungen zu stärken weiß.

Abb.1. Auszüge aus der Agenda 2030

Folglich wird im vorliegenden Beitrag ein ‚Blick über den Tellerrand‘ gewagt, werden Perspektiven einer weiter ausgreifenden GesundheitsBildung entworfen und wird die politische Notwendigkeit der Verknüpfung von Fragen der Gesundheit mit visionären Zielen postuliert. Dabei wird davon ausgegangen, dass neue Sichtweisen stets einer Transzendierung des in der Gesellschaft vorherrschenden Denkens bedürfen, so dass – in Anbetracht der seit vielen Jahren die bildungspolitische Expertise liefernden (Erziehungs-)Wissenschaft – für den vorliegenden Beitrag auf ein Diktum Feyerabends zurückgegriffen werden kann: „Der Wissenschaftler aber hat nicht mehr die Aufgabe, […] ‚Beobachtungen zu systematisieren’ oder ‚Voraussagen zu verbessern’. Das sind nur Nebenergebnisse einer Tätigkeit, auf die sich seine Aufmerksamkeit jetzt hauptsächlich richtet, nämlich, ‚die schwächere Seite zur stärkeren zu machen’ […] und so das Ganze in Bewegung zu halten“ (Feyerabend, 1986, S. 35). Eine solche Neuorientierung wird, perspektivisch gesehen, auch von der Deutschen UNESCO-Kommission unterstützt: „Um den großen […] Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, müssen wir alle unsere Art zu denken und zu handeln ändern. Transformative Bildung ist der Schlüssel, um […] ‚Armut und Hunger zu reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu ermöglichen und den Planeten zu schützen‘“ (URL: https://www.unesco.de/bildung/bne.html [Zugriff: 28.2.2018]).

Die vorliegenden Überlegungen sind Teil eines umfassenderen Theorie- und Forschungskonzepts zur Gesundheitspädagogik (Stroß, 2000; 2009; 2018). Sie werden nachstehend als Anregung für die (Neu-)Konzeption von Lehrerfortbildungen wie auch zur – ergänzenden – Implementierung in den Bereich der grundständigen Lehrerbildung formuliert; ebenso können sie zur Anregung von Diskussionen in weiterführenden Schulen dienen, die den „bildenden“ Charakter ihrer Konzepte zur Gesundheitsförderung stärken möchten. Evoziert werden soll im Folgenden keine Disqualifizierung existierender Maßnahmen und Zielvorstellungen in der bundesdeutschen schulbezogenen Gesundheitsförderung; vielmehr wird antithetisch auf die Notwendigkeit hingewiesen, das – Maßnahmen der Gesundheitsförderung wieder häufiger begleitende – Paradigma der Gesundheitserziehung perspektivisch um eine neue Form der GesundheitsBildung zu ergänzen.

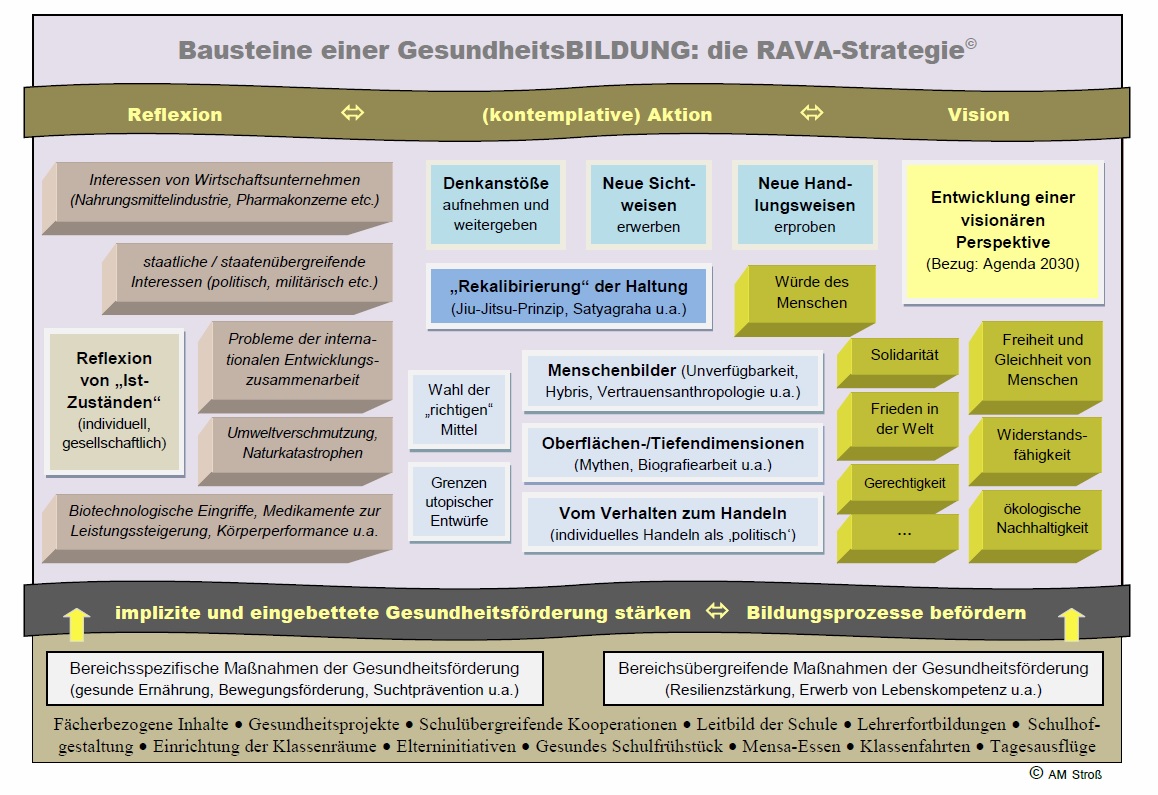

Nach dem Vorspann im ersten Teil wird auf die Bedeutsamkeit von Metaphern in wissenschaftlichen Diskursen an historischen Beispielen verwiesen und werden damit verbundene machtvolle bzw. machtrelativierende Haltungen von Experten herausgearbeitet (Teil zwei). Teil drei beschreibt den Übergang von einer Gesundheitspädagogik erster Ordnung zu einer Gesundheitspädagogik zweiter Ordnung im Sinne der Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs mit der zugrundeliegenden Begrifflichkeit. Teil vier rekonstruiert die Bedeutung kulturgeschichtlicher Mythen für die Bearbeitung und Neuperspektivierung individueller Gesundheits- und Krankheitsverständnisse. Im fünften und letzten Teil wird das Konzept einer GesundheitsBildung im Sinne einer – am (Welt-)Frieden orientierten, friedenswissenschaftlich ausgerichteten – Gesundheitspädagogik dritter Ordnung entworfen. Anhand einer grafischen Modellvorstellung und sechs Leitlinien wird abschließend skizziert, wie eine Gesundheitspädagogik dritter Ordnung nach dem Reflexivwerden ihrer tragenden Begrifflichkeit – modellhaft – als Reflexive & Visionary Action Strategy (RAVA-Strategie) sowie – pragmatisch – als perspektivische Erweiterung der gegenwärtigen Gesundheitsförderung an bundesdeutschen Schulen aussehen könnte.

2 Aufhorchen und Innehalten: Machtvolle Konstruktionen und Metaphern in historischen Medizin-Diskursen

Pädagogisches Denken ist seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert mit der „Machbarkeit“ von Menschen verbunden. Insofern sind auch die Versuche einer Selbstbegrenzung pädagogischer Machbarkeitsvorstellungen zunächst als Resultat einer bis in die Gegenwart immer wieder neu zu leistenden begrifflichen und theoretischen Anstrengung zu lesen. Keinesfalls jedoch sind sie Ausdruck eines anstrengungslos in der Sache der Pädagogik liegenden Interesses. Demonstrieren die unterschiedlichen, an die nachfolgende Generation adressierten Vorstellungen – selbst in ihrer Einkleidung in ‚weiche‘ Terminologien eines „taktvollen“ Umgangs mit der nachfolgenden Generation, des „Anregens“ oder „Anstoßens“ von Lernprozessen etc. – zunächst also Machtansprüche, erfolgt deren Relativierung vor allem durch die Einbeziehung historisch variierender Entwicklungs- und Fortschrittsmetaphern vom Menschen. Dementsprechend resultiert die dialektische Figur pädagogischen Denkens auch nicht primär aus der synchronen Gegenüberstellung von Macht und Ohnmacht in pädagogischen Prozessen, sondern vielmehr aus der diachronen Vorstellung einer Entwicklung „Heranwachsender“ von der Fremdbestimmtheit zur Selbstbestimmtheit „erwachsener“ Menschen. Selbst im Verweis auf die „herzustellende“ Selbstbestimmtheit dokumentiert sich der – in begrifflicher und theoretischer Anstrengung dann wieder neu zu begrenzende – Machtanspruch der Pädagogik.

Werden Fremdbestimmtheit und Selbstbestimmtheit solchermaßen als Kunstfiguren einer seit der Aufklärungsepoche neu motivierten pädagogischen Rhetorik betrachtet, deren inhärenter geradliniger und eindimensionaler Entwicklungsvorstellung die Vielschichtigkeit und Multidimensionalität menschlichen Lebens keineswegs entspricht, gerät zugleich der Konstruktcharakter von „Erziehung“ in den Blick.

In vergleichbarer Weise wird „der“ Mensch in medizinischen Diskursen über die Metapher des Heilens konstruiert. Dem Ideal des selbstbestimmten, weil nicht mehr „erziehungsbedürftigen“ Menschen in der modernen Pädagogik entspricht die von religiösen Vorstellungen (Krankheit als „Schicksal“) losgelöste Figur des durch individuelle Anstrengung herstellbaren „gesunden“ Menschen in der Medizin. Werden in pädagogischen wie auch medizinischen Diskursen seit der Aufklärung zunächst also analoge Machbarkeits- und Machtansprüche erhoben, so folgt auch deren Relativierung einem ähnlichen Schema: durch die dynamisch konstruierte Perspektive auf Entwicklungsprozesse (Versittlichung, Lernen, Genesung etc.) und individuellen Fortschritt hin zur „Mündigkeit“ bzw. „Gesundheit“. Allerdings ist der Stellenwert des „Heilens“ im Lebenslauf eines einzelnen Menschen insofern ein anderer, als hier nicht von einem einmaligen und weitgehend irreversiblen Prozess ausgegangen wird. Vielmehr sind Wiederholbarkeit und zeitliche Varianz (wenige Tage, viele Jahre) des durch medizinische Interventionen zu steuernden Vorganges die prägenden Merkmale. Damit erhalten Arzt und Erzieher als „mächtige“ und in das Leben eingreifende Instanzen einen unterschiedlichen Stellenwert im Lebenslauf des einzelnen. Unterschiedlichen Zuschreibungen und Erwartungshaltungen unterliegt auch der „Erfolg“ ihrer jeweiligen Tätigkeiten. Hat sich die Medizin mit ihrer Orientierung an kurz- oder mittelfristigen Effekten beispielsweise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend unter Erfolgsdruck gestellt, so konnten pädagogische Theorien im Zuge der geisteswissenschaftlichen Neuorientierung im frühen 20. Jahrhundert auf Unwägbarkeiten im langwährenden Prozess des Erziehens, auf das „Gesetz der ungewollten Nebenwirkungen“ (Spranger, 1962), auf das notwendige Technologiedefizit in der Erziehung u.ä. verweisen.

Historisch interessant – und an Beispielen zu belegen – ist nun, dass sich medizinische Diskurse im 19. und frühen 20. Jahrhundert ihrerseits unterschiedlicher pädagogischer Vorstellungen und Metaphern bedient haben. Welche Funktionen die hier verwendeten pädagogischen Metaphern gehabt haben, soll im Rückgriff auf die medizinhistorisch wichtige Phase zwischen 1890 und 1918 gezeigt werden. Vermutet werden kann, dass die Verwendung pädagogischer Metaphern sowohl den Erfolgsdruck auf die Medizin als „technische“ Wissenschaft senken als auch – damit zusammenhängend – die Bedeutung der Medizin im Lebenslauf des einzelnen erhöhen sollte.

Der Arzt als „Künstler“: Gegenüber den enormen wissenschaftlichen Fortschritten in zahlreichen Spezialgebieten der Medizin (Physiologie, Chirurgie, Bakteriologie u.v.a.) mehren sich bis zum Ende des Kaiserreichs die kritischen Stimmen. Sie richten sich vor allem gegen einseitiges Spezialistentum und eine Zersplitterung der medizinischen Fächer, gegen die bisherige Orientierung an den Naturwissenschaften und gegen den Vorrang der Forschung gegenüber einer zu reformierenden medizinischen Ausbildung und Heilpraxis. Die systematische Kritik wird eröffnet mit der 1893 in Wiesbaden anonym erschienenen Schrift über „Ärztliche Kunst und medizinische Wissenschaft“. Vor allem zwei Gründe werden hier für den „Niedergang“ der Medizin verantwortlich gemacht: einerseits die Reduktion des Mediziners zum „exakten Naturwissenschaftler“, andererseits die daraus resultierende „Entfremdung“ zwischen Arzt und Patient (Mendelsohn, 2016 [1893], S. 5.22–23). Zur Überwindung der Missstände wird eine weitreichende Reform der medizinischen Ausbildung empfohlen. Zwar müsse eine wissenschaftsbezogene Kompetenz – auch weiterhin – als selbstverständlich vorausgesetzt werden, doch sei diese lediglich „die technische Grundlage für unsere Kunst, aber nicht unsere Kunst selber“ (ebd., S. 13). Zur notwendigen Kunstfertigkeit des praktizierenden Arztes, der dem Kranken „wie ein Bildhauer an den noch ungeformten Thon“ entgegenzutreten habe (ebd., S. 17) und „die formlose Masse des kranken Körpers, welche sich ihm darbietet, umwandelt und ummodelt zum vorgesetzten Ziele: der Herstellung des gesunden Körpers“ (ebd., S. 12), müsse sich die Einsicht in die „Grenzen unserer Kunst“ gesellen: Diese „Grenzen unserer Kunst zu ziehen, öffentlich, vor aller Augen, sodass Möglichkeit und Grenzen des ärztlichen Könnens in das Bewusstsein der Gesamtheit übergehen, das wird die nächste Aufgabe der Ärzte sein müssen, und davon nur kann Ersprießliches für sie gehofft werden“ (ebd., S. 26).

Verdichtet sich der Erfolgsdruck, der die Medizin als „technische Wissenschaft“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begleitet, in der Vorstellung, die Sterblichkeit des Menschen (durch immer bessere „Waffen“, durch „gezielte Bekämpfung“ hygienischer Missstände etc.) besiegen zu können, wird mit dem Appell, die „Grenzen“ ärztlichen Handelns anzuerkennen, die Gegenfigur entworfen. Und es entsteht das Bild eines sich vor den Gesetzen des Lebens – und d.h. auch vor der Unausweichlichkeit des Todes – demütig verbeugenden Arztes. Mit dem Bild des Arztes als Künstler tritt zugleich der „Schaffende“ neben das alte Bild des in den Kampf mit Krankheit und Tod verwickelten Arztes. Und anstelle des bloßen technischen Könnens wird jetzt die „Formung“ des „ganzen“ Menschen wichtig. Damit wird der ärztlichen Aufgabe eine neue und wichtige Funktion im Lebenslauf der Individuen zugewiesen, die jedoch stets eingedenk der „Grenzen des ärztlichen Könnens“ zu vollziehen ist (ebd.).

Der Arzt als „Vorbild“: Die Hinwendung der Medizin zu ethischen Fragestellungen erfolgt bereits in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Doch werden hier zunächst allgemeine Forderungen nach einer medizinischen Ethik erhoben. Die erste umfassende „Ärztliche Ethik“ erscheint 1902. Sie wird geschrieben von dem Berliner Arzt Albert Moll. Dieser möchte erstmals „das gesamte Wirken des Arztes vom Standpunkt der Ethik“ aus betrachten. Hierbei solle „wesentlich die Handlungsweise des Arztes“ (Moll, 1902, S. V) zur Geltung kommen. Wichtig sei eine solche Ethik nicht zuletzt deshalb, weil gerade „beim Mediziner oft die Anforderungen, die das moralische Gefühl rein impulsiv erhebt, durch Reflexion modifiziert werden müssen“ (ebd., S. 15). In ihrem Bezug auf die notwendigen hermeneutischen Fähigkeiten des Arztes („sich in die Seele des Patienten zu versetzen“; ebd., S. 76) konterkariert Molls Ethik vor allem die damals geltende psychotechnisch orientierte, experimentelle Pädagogik. Zugrunde gelegt wird stattdessen die – späterhin auch innerhalb der Pädagogik wichtige – Unterscheidung von „Verstehen“ und „Erklären“. Auch wird mit den Forderungen zur „Persönlichkeit“ des Arztes und dessen „persönlicher Wirksamkeit“ im Sinne einer ausgeprägten individuellen Urteilskraft ein Substitut für den (innerhalb der Pädagogiktheorie nur noch randständig und im Sinne einer moralischen ‚Anständigkeit‘ verwendeten) pädagogischen Taktbegriff geliefert (ebd., S. 484). Dabei gilt, dass sich der – wissenschaftlich und technisch vorgebildete – Arzt „der Grenzen der Wissenschaft bewusst“ sein möge (ebd.). Als gleichfalls wichtig werden in diesem Zusammenhang die Vorbildfunktion des Arztes (ebd., S. 391.611) wie auch die „Ausbildung ethischer Gefühle“ gegenüber dem rein theoretischen Erwerb von Kenntnissen genannt: „Es ist vorgeschlagen worden, Vorlesungen über ärztliche Ethik zu halten, und dieses Gebiet auch bei der Prüfung zu berücksichtigen. Indessen würde hierbei kaum viel erreicht werden. Die Studenten würden die Vorlesung, wenn sie nicht zu einer Zwangsvorlesung gemacht würde, nicht besuchen, und ich glaube überhaupt nicht, dass sich eine praktische Ethik in einer theoretischen Vorlesung erlernen lässt. Wohl aber kann sonst der Unterricht vieles zur besseren Ausbildung ethischer Gefühle beitragen.“ (ebd., S. 610)

Die Figur des Arztes als „Vorbild“ ergänzt damit das Bild des sich vor den Gesetzen des Lebens demütig verbeugenden Arztes. Zugleich gerät die Medizin als weitreichende Bildungsaufgabe für den (angehenden) Arzt in den Blick. Zum Vorbild wird der Arzt dabei nicht durch die Beschäftigung mit wissenschaftlichen (medizinischen, philosophischen) Theorien, sondern vielmehr durch ethisch-moralische Reflexion seines Tuns. Können (und sollen) Vorlesungen zur ärztlichen Ethik hier auch einen „Anstoß“ geben, ist die Bildungsanstrengung letztlich doch individuell zu vollbringen: durch Gewahrwerden des eigenen Tuns, der Grenzen des eigenen Tuns wie auch der Grenzen der Wissenschaft. Insofern hat die hier zu vollbringende Bildungsaufgabe zunächst eine Funktion für den Lebenslauf des Arztes. Ziel dieser Bildungsaufgabe ist es unter anderen, etwaige Machtansprüche gegenüber anderen Menschen zu erkennen und in kritisch-ethischer Selbstreflexion zu brechen.

Mit den Bildern vom Arzt als „Künstler“ und „Vorbild“ ist an der Wende zum 20. Jahrhundert eine neue Blickrichtung innerhalb der Medizin eröffnet worden. Bedeutsam scheint dabei vor allem der Wechsel der Perspektive von der Medizin als „objektiver Wissenschaft“ zum Arzt als „Subjekt“ zu sein. Der hier vollzogenen Perspektivenveränderung folgt im frühen 20. Jahrhundert eine weitere Fokusverschiebung auf den heranwachsenden Menschen als Gegenstand ärztlichen Tuns. Damit gewinnt der Arzt nicht nur als Berater in gesellschaftlichen Krisenzeiten, sondern darüber hinaus auch als „Erzieher“ an Bedeutung für den Lebenslauf des einzelnen.

Der Arzt als „Berater“ in Notzeiten: Ein spezifischer Auslöser für die erfolgten Anstrengungen von Pädiatern und anderen Medizinern, Vorstellungen über die ‚richtige‘ Erziehung von Kindern zu entwickeln und diese in zahlreichen Vorlesungen wie auch Publikationen kundzutun, ist zunächst in der in größeren Städten bis Mitte der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts außerordentlich hohen Kindersterblichkeit zu sehen. In deren Folge beginnen sich dann auch langfristig soziale Hygienemaßnahmen, der Säuglingsschutz etc. zu institutionalisieren. Ihm gesellen sich weitere politische und nationale Motive zu, die – abgesehen vom allgemeinen Krisenbewusstsein und der Kritik am wissenschaftlichen Spezialistentum – ihre Wurzeln vor allem in Militarismus, Nationalstolz und imperialem Machtstreben zu haben scheinen. Ebenso dürfte die seit 1914 durch die Kriegssituation erfahrene existentielle Bedrohung dazu beigetragen haben, die spezialistisch entwickelte Kinderheilkunde zu popularisieren, und das heißt: dem „praktischen Leben“ anzunähern. So erklärt der seit seiner Habilitation, 1904, zunächst als Dozent in München, später als außerordentlicher Professor für Kinderheilkunde tätige – damals hochangesehene, heute wegen seiner Beteiligung an Euthanasiefällen umstrittene – Jussuf Ibrahim in seiner Jenenser Antrittsvorlesung im Jahr 1917: „Zeiten wie die heutige, in denen die Gedanken an den Daseinskampf alle Gemüter beherrschen, haben für weltfremde Gelehrsamkeit kein rechtes Verständnis […] Ich habe geglaubt, im Geiste unserer Zeit zu handeln, wenn ich meiner Antrittsrede ein Thema zugrunde legte, das unmittelbar aus dem Leben gegriffen, Ihnen auch einen kleinen Begriff zu geben vermöchte, in welcher Weise sich wissenschaftliche Fragen unseres Faches auf Schritt und Tritt mit praktischen Zielen der Säuglings- und Kinderfürsorge berühren und vermengen.“ Und weiter heißt es bei ihm im Duktus der damaligen Zeit: „Wenn ich es unternehme, Ihnen einige Gedanken über die Mütter vorzutragen, so denke ich zugleich daran, daß es Deutschlands Mütter sind, die der Heimat die Söhne schenkten, deren Heldengeist einer ganzen Welt von Feinden siegreich zu widerstehen vermag.“ (Ibrahim, 1917, S. 3–4)

Hatte der Ausbau des naturwissenschaftlich-medizinischen Forschungsparadigmas im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zu einer partiellen Ausblendung von Bildungsansprüchen innerhalb der sich spezialisierenden medizinischen Forschung geführt, so ließ sich in der Hinwendung auf pädagogisch-populäre – und vor allem präventiv orientierte – Fragestellungen der Arzt erneut als Bildungsbürger beziehungsweise als Träger wichtigen „Bildungsgutes“ ausweisen. „Die Aufgaben der Erziehung verlangen heute mehr als je“, schreibt auch der Breslauer Kinderarzt Adalbert Czerny 1916, „die Teilnahme und die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit. Nicht bloß der Pädagoge von Fach ist an diesen Aufgaben praktisch beteiligt [...] An diesen Aufgaben mitzuarbeiten ist jeder berufen, und wenn die Mehrzahl der Gebildeten bis jetzt ihnen verhältnismäßig gleichgültig gegenübergestanden hat, so ist das nur zu beklagen und dringend einer Änderung bedürftig“ (Czerny, 1916, S. 1).

In erster Linie ging es also darum, angesichts einer als krisenhaft empfundenen, gesellschaftlich-kulturellen wie auch wissenschaftsspezifischen Entwicklung deutliche Kontrapunkte zum bislang vorherrschenden Paradigma in der Medizin zu setzen. Das hieß einerseits, das praktische Handeln, die ärztliche Ethik wie auch die damit verbundene kritische Urteilsfähigkeit im Sinne wichtiger Bildungsfaktoren zu stärken, andererseits, zu relevanten Erziehungsfragen der Gegenwart (wie z.B. Nervosität, Ernährung und Sauberkeitserziehung) vor allem phänomenorientiert und populär und nicht pädagogisch-theoretisch Stellung zu beziehen.

Der Arzt als „Erzieher“: In seinen 1908 in erster Auflage publizierten Vorlesungen „Der Arzt als Erzieher des Kindes“ schreibt Adalbert Czerny: „Zweifellos nimmt die Zahl der nervösen Störungen bei Kindern immer mehr zu. In der medizinischen Literatur, welche 20 bis 30 Jahre zurückliegt, ist auffallend wenig von Nervosität der Kinder die Rede. Von Jahr zu Jahr läßt sich aber eine Zunahme der Literatur auf diesem Gebiete verfolgen. Aus dieser Erscheinung darf nun nicht gefolgert werden, daß die älteren Ärzte schlechter beobachtet haben, als die jetzigen es tun, sondern, daß es früher nur selten nervöse Kinder gab, während es jetzt so viele gibt.“ (Czerny, 1911, S. 102)

Ähnlich wie bereits der Erziehungswissenschaftler Wilhelm Rein führt auch Czerny die zunehmende Nervosität unter Kindern vor allem auf eine „verweichlichende“ Erziehung zurück, die nicht mehr auf die notwendige Herrschaft des Willens über den Körper ausgerichtet ist: „Einer der häufigsten und folgenschwersten Erziehungsfehler [...] ist der, daß ihm [dem Kinde, A.M.S.] nicht Subordination und Beherrschung des eigenen Willens beigebracht wird [...] Solange die Hausmittel, wie Strafe und Belohnung ausreichen, um einen Kinderfehler zu beseitigen, spricht man von Ungezogenheit, wenn dies nicht mehr der Fall ist, und der Arzt die Korrektur vornehmen muß, von einer nervösen Störung.“ (ebd., S. 92) Unter Umständen sei, so Czerny, sogar die körperliche Züchtigung indiziert. Diese solle allerdings „als die strengste Strafe aufgefaßt und deshalb nur relativ selten in Anwendung gezogen werden.“ Auch darf die „körperliche Strafe [...] bei normalen Kindern nur so lange angewendet werden, als die Schmerzempfindung das wirksame Prinzip darstellt. Kommen die Kinder in ein Alter, wo sie sich durch solche Strafen in ihrem Ehrgefühl verletzt glauben, dann darf von diesen nicht mehr Gebrach gemacht werden, da sonst nur Trotz und Haß gegen die Erzieher die Folge ist“ (ebd., S. 41–42). Daneben gelten als wichtige Maßregeln, die Säuglinge möglichst häufig sich selbst zu überlassen, sie nicht übermäßig mit Reizen zu stimulieren und sie schließlich durch eine von Beginn an zeitlich getaktete Ernährung wie auch eine sehr frühe, im ersten Lebensjahr durchzuführende Sauberkeitserziehung an die vorherrschende „Zeitordnung“ zu gewöhnen (ebd., S. 25–27.30–31).

Mit der im frühen 20. Jahrhundert gezeichneten Figur des Arztes als „Erzieher“ wird die Aufgabe des (Kinder-)Arztes also ausdrücklich in eine pädagogische überführt. Dennoch führt die Relativierung der längst erreichten Spezialisierung in der Kinderheilkunde hier (noch) nicht zu einer Annäherung an die ‚weichen‘ Bilder im reformpädagogischen Denken. Diese folgt, historisch gesehen, später. Die Bedeutung der ärztlichen Aufgabe für den Lebenslauf Heranwachsender wird stattdessen in der Generierung von „Herrschafts“-Metaphern gesehen, die durch Unvollkommenheitsvorstellungen vom Kinde ergänzt werden. Der Arzt darf das ‚Schwache‘ und ‚Weiche‘ im (hier in der Regel männlichen) Kinde nicht dulden. Strenge Sauberkeitserziehung, strikte Zeittaktung bei der Ernährung, gegebenenfalls auch körperliche Züchtigung sind geboten, um das Kind zum ‚richtigen Manne‘ werden zu lassen. Solchermaßen verbindet sich die Pädagogisierung der ärztlichen Aufgabe mit neuen Machbarkeitsvorstellungen vom Menschen (Stroß, 2011).

Wird der historische Wandel pädagogischer Metaphern in den medizinkritischen Diskursen um die Jahrhundertwende unter systematischen Aspekten betrachtet, lässt sich mithin feststellen: Für den Verzicht auf die Figur der machtvollen „Überlegenheit“ gegenüber anderen (Klienten, Kinder) erwies sich die Tatsache der Verwendung pädagogischer Metaphern im medizinischen Diskurs allein als nicht hinreichend. Vielmehr schien die in den Denkfiguren favorisierte Form der Einwirkung auf menschliche Entwicklungsprozesse (indirekt – direkt) und deren Ausrichtung (auf sich selbst – auf andere) entscheidend zu sein. Präsentiert wurde mit der medizinischen Vorstellung von „Erziehung“ als „direkte“ Einwirkung „auf andere“ im frühen 20. Jahrhundert zugleich ein Konstrukt, das – nicht zuletzt in der Nichtberücksichtigung des (relativierenden) Grenzendiskurses in der Medizin um die Jahrhundertwende – die vorgängigen Bilder vom Arzt als „Künstler“ und „Vorbild“ deutlich unterbot. Mochte auf diese Weise auch die Bedeutung der Medizin im öffentlichen Diskurs erhöht worden sein, so konnte diese Bedeutungssteigerung offenbar nur im Rückgriff auf ein weitgehend restriktives und undialektisch konzipiertes Erziehungsverständnis als Machtverhältnis zwischen den Generationen erfolgen.

3 Von der Notwendigkeit der Reflexion: Gesundheitspädagogik wird sich ‚ihrer selbst bewusst‘

Dem Praxisfeld der Gesundheitspädagogik korrespondiert in Deutschland (wie auch in anderen Ländern) keine ausgebaute erziehungswissenschaftliche Teildisziplin. Von deutscher Seite ist bereits seit einigen Jahren auf dieses Defizit hingewiesen geworden (Stroß, 2009, S. 62–68; auch Cassens, 2014, S. 19–22). Dies hat dazu geführt, dass in weiten Teilen der Gesundheitspädagogik bis heute ein weitgehend unreflektiertes Erziehungsverständnis vorherrscht und „Gesundheit“ als normative Vorgabe für selbstverständlich gehalten wird. Damit jedoch bleibt die – hier so bezeichnete – Gesundheitspädagogik erster Ordnung einer langen historischen Tradition verhaftet, die nur durch kritische Reflexion in eine theoretisch alerte Gesundheitspädagogik zweiter Ordnung überführt werden kann. Erst auf diese Weise sind wiederum die Voraussetzungen gegeben für eine GesundheitsBildung, die im Sinne einer Gesundheitspädagogik dritter Ordnung sowohl biografierelevante Bildungsprozesse initiieren als auch ein kritisches – an den Visionen der Agenda 2030 orientiertes – Gesundheitsverständnis in Schulen und der Lehrerbildung einbringen kann.

Als Feld schulischer Maßnahmen etabliert sich Gesundheitspädagogik erster Ordnung in der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert (Stroß, 1996; 2012). Sie ist damals noch ausdrücklich verbunden mit den Normen und Wertvorstellungen des entstehenden Bürgertums, das heißt: Tugendhaftigkeit, Fleiß, Sauberkeit und Ordnung erhalten in diesem Zusammenhang einen hohen Stellenwert. Das Selbstverständnis der hier etablierten, auf gesellschaftliche Anpassungsprozesse zielenden und mit Methoden der individuellen Abschreckung arbeitenden Gesundheitspädagogik lässt sich über das 19. Jahrhundert hinausgehend bis in die sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein rekonstruieren (Kost, 1985; Labisch, 1992). Dabei werden die Methoden subtiler und zugleich anspruchsvoller, und es wird der „diagnostische“ Blick flächendeckender ausgerichtet.

Wurden die Kinder in den Volksschullesebüchern des 18. und 19. Jahrhunderts beispielsweise vor den gesundheitlichen Schäden durch Müßiggang und „Lasterhaftigkeit“ gewarnt, gerieten im sog. nervösen Zeitalter – um 1900 – körperliche und seelische Erkrankungen von Augenerkrankungen (Fehlsichtigkeit) bis hin zur Suizidgefährdung durch schulische „Überbürdung“ erstmals als Massenphänomene in den Blick. Normierende Ratschläge in den sechziger und den frühen siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts richteten sich – hierin ebenfalls flächendeckend – auf krankmachende Verhaltensweisen (wie mangelhaftes Stress-Coping), auf Rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck als „Risikofaktoren“. Dabei konkurrieren vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein vor allem zwei Berufsstände um die Vorherrschaft in der schulischen Gesundheitspädagogik: (Volksschul-)Lehrer und Ärzte (Stroß, 1995; 2000).

War Gesundheitspädagogik erster Ordnung noch bis in die frühen siebziger Jahre vorwiegend am medizinischen Risikofaktorenkonzept orientiert, fand seit den siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts – zunächst in den USA und Großbritannien, später auch in Deutschland – eine multidisziplinäre Öffnung in Richtung auf Psychologie, Soziologie, aber auch weitere Wissenschaften (wie z.B. die Politikwissenschaft) statt. Wichtig für diesen Öffnungsprozess war die Entstehung der neuen Multidisziplin Gesundheitswissenschaften in Deutschland, die sich in ihrem anfänglichen Verständnis als grundlagenorientiertes Gegenmodell zu einem politiknahen Public-Health-Verständnis im angloamerikanischen Raum etablierte (Hurrelmann, 1999, S. 5). Ungeachtet der seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts vollzogenen inhaltlichen Umorientierungen (Partizipation, Empowerment, strukturelle Maßnahmen etc.), galt „Gesundheit“ weiterhin als unhinterfragtes Ideal und selbstverständliche Bezugsnorm. Grundlegende Kritik blieb eher randständig (z.B. Kühn, 1993; Seedhouse, 1997), und sie wurde selbst innerhalb der gesundheitswissenschaftlichen Diskussion nur vereinzelt aufgegriffen.

In ihrer Einbettung in erziehungswissenschaftliche Grundlagenreflexion lehnt Gesundheitspädagogik zweiter Ordnung die weithin vorhandene Orientierung an „Gesundheit“ im Sinne eines normativen Selbstverständnisses ab. Darüber hinaus wird der in gesundheitsbezogenen Forderungen verwendete Erziehungsbegriff selbst einer kritischen Reflexion unterzogen. Gewählt wird hierbei eine historisierende Betrachtungsweise, die die Besonderheiten der jeweiligen (Selbst-)Verständnisse von „Gesundheit“ und „Erziehung“ in den Blick zu nehmen mag.

So prägen die Vorstellungen von Gesundheit als ‚höchstem Gut‘ den Umgang von Menschen seit der Aufklärungszeit, in Deutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert – und zwar zunächst noch standes- bzw. klassenspezifisch gebunden. Als Schichten übergreifende – und damit generalisierte – Norm ist die in der Aufklärungszeit entwickelte Vorstellung von Gesundheit erst wenige Jahrzehnte alt.

Wie sich anhand sozialgeschichtlicher und literarischer Texte belegen lässt, war dem deutschen Adel im ausgehenden 18. Jahrhundert ein übermäßiges Streben nach Gesundheit eher suspekt. Schließlich war dieses verbunden mit der Lebensweise oder besser: der Lebensnotwendigkeit nichtadliger Bauern und Bürger, die Gesundheit als „Tugend“ nicht zuletzt aus Gründen des Broterwerbs hochhalten mussten. Rund einhundert Jahre später wurde die Verbindung von Gesundheit und Moral auch von Teilen des Bürgertums selbst in Frage gestellt. Die Abgrenzungsversuche mündeten, einerseits, im Vorwurf der Mittelmäßigkeit und des Spießbürgertums, und sie fanden, andererseits, in der Idealisierung von Krankheiten als Ausdruck individueller Besonderheit ihren Ausdruck. Danach galt das begabte Genie, der „große Geist“ als besonders krankheitsanfällig und wurde der aus Krankheit resultierende Leidensdruck gerne als Quelle von Kreativität, Schaffenskraft und Inspiration bezeichnet (Stroß, 2005).

Die auffallende Stilisierung und Idealisierung einer gesunden Lebensweise erfolgte also durch das sich um 1800 herausbildende, nicht mehr ständisch eingebundene moderne Bildungsbürgertum. Erst hier wurde ein großer Teil der Definitionen wie auch unterschwelligen Vorstellungen über Gesundheit und Krankheit hervorgebracht, die uns teilweise bis heute begleiten: so z.B. die Vorstellung von Gesundheit als Produkt eigener Leistung, die Vorstellung von Gesundheit als Folge einer ‚richtigen’ Lebensweise und schließlich die Vorstellung von Krankheit als Reaktion auf „Unmäßigkeiten“ in der Lebensführung. Kritisiert wurde die historische Ineinssetzung von Gesundheit und Moral erstmals in größerem Umfang im wilhelminischen Zeitalter, in der Zeit der Kulturkrise um 1900, durch Teile des Bildungsbürgertums selbst (Künstler, Romanciers), die nunmehr eigene Idealisierungen und Stilisierungen verschiedener Krankheitsbilder hervorbrachten.

In der Idealisierung von Krankheiten – so könnte man sagen – werden also die Gesundheitsobsessionen des Bürgertums auf eine neue, bisher nicht gekannte Weise in ihr Gegenteil verkehrt. Somit scheinen die bis in die Gegenwart hineinreichenden Vorstellungen eines „gesunden“, weil leistungs- und funktionstüchtigen Menschen – einschließlich der sie begleitenden Schuldzuweisungen im Falle der Abweichung bzw. des Misslingens – zu Recht diskussionswürdig zu sein und müssen als solche kritisch reflektiert werden.

Auch arbeitet ein großer Teil der Programme und Konzepte zur Gesundheitspädagogik bis heute mit einem reduzierten Erziehungsverständnis. Diesem Reduktionismus folgen, seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, selbst die kritischen und ablehnenden Stimmen. Erziehung wird, im ersten Fall, in Anlehnung an psychologische Modelle häufig als Psychotechnik, d.h. als gezielte, kognitive, emotionale und soziale Faktoren berücksichtigende „Kombination von Informations- und Einstellungsveränderungsstrategien“ (Laaser, Hurrelmann & Wolters, 1993, S. 186) missverstanden. Im zweiten Fall werden Erziehungsmaßnahmen als gesundheitsfördernde Strategie generell abgelehnt, weil diese als mit ‚falschen‘ Methoden der Abschreckung verbunden betrachtet werden (Stroß, 2009, S. 38–44). Dennoch wird damit zugleich das ‚Kind mit dem Bade‘ ausgeschüttet. Denn: Beide Positionen – Psychotechnik wie auch Ablehnung – werden der Komplexität des Erziehungsbegriffs nicht gerecht.

Gesundheitspädagogik zweiter Ordnung hat deshalb die impliziten ebenso wie auch die dargestellten Erziehungsverständnisse in Programmen und Konzepten der Gesundheitserziehung zu analysieren, um vor dem Hintergrund der historischen (und systematisierbaren) Komplexität des Erziehungsbegriffs ein neues Verständnis von der Besonderheit gesundheitserzieherischer Zugänge zu entwickeln. Kritisch rekonstruieren lassen sich in diesem Zusammenhang sehr unterschiedliche Erziehungsvorstellungen (z.B. Erziehung als indirekte Einwirkung bei Rousseau, als vorbereitete Umgebung bei Herbart oder durch den Bezug auf sog. Vorbilder bzw. role models, wie in den jüngeren Debatten um den Erwerb von Daseinskompetenzen angeregt worden ist; Krappmann, 2003). Erst auf diese Weise kann Gesundheitserziehung gegenüber alternativen Begriffen wie Gesundheitsbildung, -beratung und -förderung deutlicher konturiert werden (Stroß, 2009, S. 38–68). Gleichzeitig kann der wieder stärkeren Verwendung des Begriffs der „Gesundheitserziehung“ in der aktuellen Bildungspolitik ein gleichermaßen kritisches wie reflektiertes Vorgehen entgegengesetzt werden.[4]

4 Perspektivenwechsel vollziehen: Mythische Dimensionen in biografisch erworbenen Verständnissen von Gesundheit und Krankheit

Im Rahmen eines 2011 angelaufenen, mehrteiligen Forschungsprojekts zur „Professionalisierung durch Reflexion und Mythenarbeit“ (ProReMy) sind die biografischen Gesundheits-/Krankheitsgeschichten von Studierenden darauf hin analysiert worden, welche besonderen Ausdrucksgestalten und (wieder-)erkennbaren Muster sich ‚hinter‘ den jeweils vorhandenen Vorstellungen von „Gesundheit“ und „Krankheit“ rekonstruieren lassen (Stroß, 2018, S. 85–108). Mit der aktuellen Begriffsverwendung in der populären Gesundheitsdiskussion hat das hier zugrundeliegende Mythenverständnis insofern wenig gemeinsam, als dort unter „Mythos“ schlicht das ‚falsche‘ und – aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht – zu korrigierende Wissen verstanden wird (z.B. WiWo, 2015).

Den theoretisch-methodologischen Rahmen liefern die systematischen Überlegungen Ulrich Oevermanns (1995) zur „nicht stillstellbaren Bewährungsdynamik“ sowie zum „verkennenden Entwurfscharakter“ erzählter Biografien von Jeanette Böhme (2000). In Anlehnung an das im Rahmen der Objektiven Hermeneutik zugrunde gelegte Strukturverständnis wurden narrative biografische Texte zunächst entlang der Oberflächenstruktur der Erzählung nach verschiedenen Kriterien (Metaphern, Argumente etc.) gesichtet. Im Anschluss an die in der Tiefendimension der Texte rekonstruierten Fallstrukturgesetzlichkeiten wurden sogenannte mythische Figurationen herausgearbeitet. Anschließend wurde das mit Hilfe der mythischen Figurationen erreichte Aggregierungsniveau wieder geöffnet und wurden die Darstellungen erneut fallbezogen, textnah und gedankenexperimentell ‚gelesen‘. Auf diese Weise konnten erste Vorarbeiten geleistet werden für – die im Anschlussprojekt „Bildungsprozesse initiieren durch Reflexion und Mythenarbeit“ (BiReMy) zu entwickelnden – Workshop-Module für gesundheitsbezogene Fortbildungen. Die nachfolgenden Überlegungen zeigen ausschnitthaft einige Ergebnisse und regen eine auf Gesundheits- und Krankheitsmythen bezogene Arbeit an eigenen oder fremden Biografien für (angehende) Lehrerinnen und Lehrern an.

So wird dem Mythos nach Ulrich Oevermann ein an universale Strukturen gebundener Raum zugewiesen und artikuliert sich der Mythos, bezogen auf die jüdisch-christliche Tradition, im Sinne einer weitreichenden – heute längst profanisierten – Suche nach ‚Erlösung‘ (Oevermann, 1995; 2003). Und das heißt, es gilt nicht nur, die je spezifischen Ausdrucksgestalten des Mythischen zu rekonstruieren, sondern die mythische Dimension als auf einer tieferen Ebene mit der Kulturgeschichte der Menschheit verknüpft zu betrachten (Böhme, 2000, S. 30). Die Wirkkraft von Mythen gestaltet sich solchermaßen subtiler, weitreichender, und sie ist letztlich ‚unhintergehbar‘: „Im Mythos werden […] elementare Orientierungen gestiftet, die sich in vererbten Archetypen gründen.“ Dabei „ist das Scheitern ihrer handlungspraktischen Verwirklichung bereits strukturell angelegt“. Sie sind „Ideale im wahrsten Sinne des Wortes, ‚vorschwebende’ Muster höchster Vollkommenheit, deren Umsetzung immer nur angestrebt, aber nicht verwirklicht werden kann.“ (ebd., S. 225) Auch darf nicht davon ausgegangen werden, dass durch die kritische Betrachtung existierender Mythen selbst wiederum steuerbare Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden können. Vielmehr ist der Glaube, durch Mythenreflexion über lineare Steuerungsmöglichkeiten zu verfügen, selber Bestandteil der mythischen Welt. Als Bildungsprozesse befördernd kann dagegen der Versuch angesehen werden, die Reichweite der mit den Mythen verbundenen Machbarkeitsvorstellungen zu rekonstruieren. Nach Böhme gilt: „Je größer die Reichweite des Machbarkeitsglaubens, umso mehr steigert sich die Krisenhaftigkeit des Scheiterns, das sich letztlich in der Erfahrung eines notorischen Anerkennungs- bzw. Erfolgsdefizits niederschlagen kann“ (ebd., S. 254).

In der gesundheitsbezogenen Literatur konnten bislang vier – unterschwellig vorhandene – Mythen herausgearbeitet werden (Stroß, 2006): der von der Vorstellung einer ‚Herstellbarkeit’ von Gesundheit sowie der Wirksamkeit gesundheitsbezogenen Handelns begleitete Kausalitätsmythos; der mit dem Glauben an eine – durch die Fortschritte in Medizin, Naturwissenschaften und Technik – zunehmende Effektivität gesundheitsbezogenen Handelns einhergehende Fortschrittsmythos; der von der Vorstellung, Krankheiten bzw. die Tatsache des Krankseins von Menschen wenn nicht gänzlich abschaffen, so doch wirksam vermindern zu können, getragene Überwindungsmythos; und der mit dem Glauben an Krankheit als Ausdruck individueller bzw. kollektiver Bestrafung (in traditioneller Lesart als „Strafe Gottes“) einhergehende Schuldmythos.

Mythische Vorstellungen („Figurationen“) lassen sich auch den biografiebezogenen Schilderungen der Studierenden entnehmen (Stroß, 2014). Diese können in Kategorien eingeteilt werden, zu denen vor allem der „Kampf gegen das Böse“, die Annahme der eigenen (Un-)Verwundbarkeit, das Verstricktsein in Opfergeschichten und die Schicksalshaftigkeit von Krankheiten gehören. So werden Erkrankungen beispielsweise auf ein „intensiv geführtes Leben“ zurückgeführt, es wird davon ausgegangen, dass „Gott einem nicht mehr auferlegt als man tragen kann“, dass „Krankheit einen persönlich wachsen lässt“; es wird vom Gefühl der eigenen „Unkaputtbarkeit“ bis zum „Tiefschlag“ durch die eigene Krebserkrankung gesprochen; weiterhin dient die tapfere Oma als Vorbild für das eigene Gesundheitsverständnis oder es wird auf die „gesundheitsförderliche“ Ideologie in der (Herkunfts-)Familie verwiesen, Krankheit und Schmerz zu leugnen: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“.

Viele Texte sind zudem an einem präreflexiven Gesundheits- und Krankheitsverständnis orientiert, d.h. die eigenen Überlegungen werden nicht gebunden an alternative Denk- und Handlungsmodelle (im Sinne der Öffnung von Denk- und Handlungsspielräumen). Ein Teil der Schilderungen ist auch erkennbar an Normvorstellungen („Wir sind eine durchschnittlich gesunde Familie“; „Man darf / man sollte dies oder jenes nicht tun“) und Allgemeinplätzen orientiert („Alles im Leben hat eine positive und eine negative Seite“, „Natürlich habe ich Angst vor Krankheiten … aber wer hat das nicht?“). Sofern unterschiedliche Denk- und Handlungsoptionen durchgespielt werden („früher habe ich das so und so gesehen, heute sehe ich es anders“; „mittlerweile lasse ich mich in meinem Handeln davon nicht mehr beeinflussen“ etc.), wechselt lediglich der jeweils dominante Mythos (vorher beispielsweise das Gefühl der „Unkaputtbarkeit“, nach dem „Tiefschlag“ dann der „Kampf gegen Krankheiten“ etc.), ohne dass jedoch die Geschichten selbst in ihrem Erzählcharakter gesehen und dementsprechend in ihrer (relativen) Kontingenz der persönlichen Schilderung rekonstruierbar werden.

Weiterhin bewegen sich die genannten Krankheitsverständnisse bei immerhin rund der Hälfte aller Studierenden auf einer überwiegend passiven, ‚erleidenden‘ Ebene, d.h. Krankheit ‚widerfährt‘, „man kann nicht viel gegen sie ausrichten“ („Krankheiten kommen und gehen“, „Krankheit überfällt einen“, heißt es beispielsweise), während bei der anderen Hälfte in überwiegendem Maße vom „Kampf gegen Krankheit“ – durch Präventionsmaßnahmen u.a. – gesprochen wird. Das heißt, auch in den hier genannten Fällen verbleibt die Sichtweise in einem präreflexiven Bereich und spiegeln sich wichtige, im Studium zu erwerbende Kompetenzen, die gerade das Hinterfragen von (scheinbaren) Selbstverständlichkeiten zum Ziel haben (sollten), nicht wider.

Für ein – im Rahmen der grundständigen Lehrerbildung, aber auch für Fortbildungen zu erwerbendes – professionelles Gesundheits- und Krankheitsverständnis wäre es mithin wichtig, nicht im dogmatischen Duktus zu verbleiben, sondern über einen ‚verflüssigten‘ Umgang mit Fragen der Gesundheit und Krankheit zu verfügen. Dazu gehören auch Fragen danach, warum welches Gesundheitsziel angestrebt wird, warum der Umgang mit dieser oder jener Krankheit so angstbesetzt ist, warum Kranksein als Zustand abgelehnt wird. Denkbar wäre ein solcher Ansatz der Reflexivierung und Neuperspektivierung von Gesundheits- und Krankheitsverständnissen auch für (weiterführende) Schulen, z.B. in Form einer übergreifenden Projektarbeit an Ganztagsschulen.

‚Zur Sprache gebracht‘ werden können diese und weitere mythische Ausdrucksgestalten (hier vor allem durch die Bearbeitung von Fremdbiografien) allerdings nur durch konsequente Initiierung dialogischer Prozesse (im Sinne einer GesundheitsBildung), die auf den Einzelnen als Experten seines eigenen Gesundheits- und Krankheitsverständnisses wie auch auf die dialogische „Hebung“ eben dieses Verständnisses im Sinne gruppenbezogener Bildungsprozesse setzen. Gilt die Aufmerksamkeit solchermaßen dem entstehenden Raum („Inter“) zwischen den Personen, können Vergangenheit wie auch Zukunft (als „Vision“) im Sinne der Eröffnung neuer Handlungsspielräume neu begriffen werden (Cheng & Spiegel, 2015, S. 365–385). Auf diese Weise zeigt sich der Bildungsprozess als „überraschungsoffen“ und vermag die fixierenden Momente und Verengungen einer an inhaltlichen Festlegungen ausgerichteten Gesundheitspädagogik zu umgehen und bereits ‚vermessene‘ Räume wieder zu öffnen (Stroß, 2017). Von hoher Bedeutung für den Rekonstruktionsprozess auf den unterschiedlichen Aggregierungsniveaus ist dabei zugleich – wie die bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen – die Arbeit an verwendeten Metaphern und (Vorstellungs-)Bildern, die sich im Laufe des Prozesses verändern und durch Reflexionsprozesse und Wahrnehmungsübungen eine neue Flexibilisierung erfahren.

5 Die Wahrnehmung sensibilisieren – das politische Handeln stärken: Bausteine einer GesundheitsBILDUNG

Gesundheitsförderung in deutschen Schulen, die den visionären Charakter der Agenda 2030 ernst nimmt, greift also zu kurz, sofern sie sich (ausschließlich) auf das Herunterbrechen der Forderung nach ‚mehr Gesundheit‘ und deren Umsetzung im Sinne inhaltsspezifischer Maßnahmen und Ziele (wie Suchtprävention, Verminderung von Essstörungen, Adipositas-Prophylaxe, Stärkung der körperlichen Fitness etc.) konzentriert. Ein solcher Ansatz folgt viel zu sehr der naturwissenschaftlich-medizinischen Logik und verliert dabei den notwendigen Doppelcharakter gesundheitspädagogischer Maßnahmen aus dem Blick, die den individuellen Bildungsprozess, inhaltlich wie formal gesehen, als essentiellen Bestandteil im Gesamtsetting der schulischen Gesundheitsförderung begreift. Selbst die wünschenswerte Arrondierung durch Leitbegriffe wie Lebenskompetenz und Resilienz (MKJS, 2015) ist gegenwärtig stark verhaltenspsychologisch geprägt und bleibt damit gegenüber einem perspektivisch tragfähigen, weiter ausgreifenden Bildungsverständnis auf ‚halber Strecke‘ stehen. GesundheitsBildung ist also mehr, und sie ist anderes: Sie transzendiert die vorherrschende naturwissenschaftlich-medizinische Logik ebenso wie auch eine (verhaltens-)psychologisch ausgerichtete Modellierung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Folglich erfahren hier alle Formen einer „eingebetteten“ wie auch „impliziten“ Gesundheitsförderung eine gezielte Stärkung (BMFSFJ, 2009, S. 243–244).

Abb.2. Reflexive & Visionary Action (RAVA) Strategie: Bausteine einer GesundheitsBildung an weiterführenden Schulen

Inhaltlich gesehen, kann der Bildungsprozess als eine qualitative Veränderung der „Welt- und Selbstsicht“ (Stroß, 2018, S. 125) von Kindern und Jugendlichen beschrieben werden, der – nichtreflexive – Lernprozesse durch kritische Rückbezüglichkeit (Reflexion) überschreitet und eine neue Qualität der (Selbst-)Wahrnehmung, sowie daraus resultierende neue Einstellungen („Sichtweisen“) und Haltungen („Handlungsorientierungen“) befördert. Formal gesehen, besteht der Doppelcharakter gesundheitspädagogischer Maßnahmen im Beibehalten einer (kognitiven) Beweglichkeit in Bezug auf die jeweils zu vollziehenden Schritte. Diese sind zwischen Eng- und Weitstellung des Blicks immer wieder auszubalancieren im Sinne der Fokussierung aufs Detail („Was stellt sich zu diesem konkreten Zeitpunkt für mich als besonders wichtig dar?“) und dem Blick auf das Ganze („Dient meine Einstellung und die damit verbundene Zielorientierung der Umsetzung des globalen Anspruchs auf mehr Frieden in der Welt, auf Verwirklichung von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Würde des Menschen wie auch auf ökologische Nachhaltigkeit zum Schutz dieses Planeten?“).

Neben der Beförderung neuer Selbst- und Weltsichten beinhaltet der Bildungsprozess darüber hinaus deren konkrete Umsetzung in der Gemeinschaft Handelnder. Den übergreifenden Bezugspunkt stellen auch hier die in der Agenda 2030 angesprochenen Ziele dar. So können ausgehend von der jeweils vorhandenen (Klassen-)Gemeinschaft in der Schule immer wieder (Denk-)Anstöße gegeben, neue Sicht- und Handlungsweisen erprobt und unter Einbezug der visionären Perspektive in der Agenda 2030 im schulischen Alltag gelebt und vorgelebt werden. Initiiert wird hiermit ein Prozess, der beginnend beim unmittelbaren Nahfeld sich über die Klassengemeinschaft, Schule, das Elternhaus, die Peers etc. hinaus ausdehnen kann. Entsprechend den Zielsetzungen einer eingebetteten wie impliziten Gesundheitsförderung wird „Gesundheit“ in seinem psychophysischen und sozialen Konstruktcharakter dabei im Sinne eines ‚erwünschten Nebeneffektes‘ (BMFSFJ, 2009, S. 244) betrachtet und kann die Forderung, die impliziten Momente einer Gesundheitsförderung bewusst wahrzunehmen, in beide Richtungen gedacht werden: „Was unter einem pädagogischen Blick als Unterstützung bei der Persönlichkeitsbildung oder Identitätsbildung erscheint, ließe sich unter dem Blickwinkel von gesundheitsbezogener Prävention und Gesundheitsförderung als wichtiger Beitrag zur Ausbildung von Schutzfaktoren, Resilienz oder unter salutogenetischer Perspektive als konstitutiver Bestandteil von Lebenskohärenz beschreiben“ (ebd.). Das heißt: GesundheitsBildung integriert die spezifischen Beiträge zur Gesundheitsförderung – immer auch – unter einer übergreifenden Perspektive. Und sie hält diesen Fokuswechsel für wichtig, um keiner linearen und eindimensionalen Zielfixierung zu unterliegen.

Der bildende Anspruch einer Gesundheitsförderung, die hier als Gesundheitspädagogik dritter Ordnung oder GesundheitsBildung bezeichnet wird, kann also nur eingelöst werden im (relativen) Offenhalten vorgegebener Ziele und in der Öffnung gegenüber kritischer Reflexion wie auch hinsichtlich der in der Agenda 2030 genannten visionären Perspektive auf eine ‚bessere Welt‘. Dazu gehört auch die Umsetzung in gemeinschaftlichen Erfahrungsräumen durch die Heranwachsenden, die sich solchermaßen als Subjekte ihres Handelns erfahren (dürfen). Deren Subjekthaftigkeit kann in der Umsetzung von für wichtig erachteten Gesundheitszielen ebenso zum Ausdruck kommen wie auch in der Widerständigkeit gegenüber wissenschaftlicher Expertise und daraus abgeleiteten Forderungen (zur richtigen Ernährung, zur körperlichen Fitness, zur Ideal-Figur etc.). Das Moment der Widerständigkeit resultiert dabei aus keiner prinzipiell ablehnenden Haltung gegenüber Expertise, sondern konstituiert sich im Prozess der kritischen Reflexion (gegenüber offenen oder verdeckten Machtansprüchen, struktureller Gewalt, der Nichteinhaltung von Menschenrechten), der Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung (Was ist zu diesem Zeitpunkt für mich richtig? Was tut mir gut?) und der – visionären – Perspektivierung mit Fokus auf das eigene Leben wie auch mit ‚Blick auf das Ganze‘ (UN, 2015).

Solchermaßen erhält eine kontemplative Neuorientierung („Rekalibrierung“) bisheriger Sicht- und Handlungsweisen qua Wahrnehmungssensibilisierung eine – über die kritische Reflexion hinausgehende – hohe Bedeutung innerhalb des Bildungsprozesses. Ihre Kraft bezieht die visionäre Perspektivierung aus der kontrafaktischen Wahrnehmung als bereits gegenwärtig. Sie knüpft damit an die – für den Bereich der friedenswissenschaftlichen Forschung – wichtige Unterscheidung zwischen einer tiefergehenden Dimensionierung des Lebens und seinen jeweiligen Erscheinungsformen an, ohne die Visionen ihr Potential nicht entfalten können (Nagler & Spiegel, 2008, S. 116–129). Dabei werden strukturelle wie individuelle Gegebenheiten in ihrem Vorhandensein nicht geleugnet, jedoch – im Laufe des Bildungsprozesses – durch ein möglichst unvoreingenommenes Betrachten subjektiv „neutralisiert“ (Jiu-Jitsu-Prinzip), statt ihnen vorschnell und aus einer andauernden Negativhaltung heraus Widerstand („Gewalt“) entgegenzubringen: „Die Ent-deckung der Gewaltfreiheit [d.h. aktiver Widerstand in Verbindung mit konstruktiver Alternative, A.M.S.] […] ist jetzt unsere große, zentrale Aufgabe. Um sie wahrzunehmen und aufzunehmen, werden wir […] vorbehaltloser, offener, neugieriger, erwartungsvoller, vielleicht zunächst auch etwas unkritischer hinschauen müssen“ (ebd., S. 130). Dies entspricht zugleich dem in der – innerhalb der neueren Friedensforschung für wichtig erachteten – Satyagraha-Prinzip, demzufolge der politische ‚Gegner‘ nie als Feind, sondern immer in seiner Würde als Person anzusehen ist (ebd., S. 20). Der Bildungsprozess kann damit als rotierender Übergang von der (kritischen) Reflexion zur Kontemplation hin zur visionären Perspektivierung beschrieben werden. Für eine Gesundheitsförderung als Bildungsprozess resultiert daraus die prinzipielle Bereitschaft zu Kompromissen ebenso („Wenn dein Feind Hunger leidet, gib ihm zu essen“; ebd., S. 28) wie auch das Anerkennen der (prinzipiellen) Freiheit in der – kritisch zu reflektierenden und sensibel wahrzunehmenden – Wahl von Alternativen.

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: „Ungesunde“ Nahrungsmittel wären folglich nicht einfach abzulehnen; kritisch reflektiert werden kann stattdessen die (potentielle) Wirkkraft, die begleitenden Mentalkonstrukten als „schlecht“ oder „ungesund“ zukommt. Mithin wäre die Forderung, sich gesund zu ernähren, auch nicht an sich verkehrt, sondern würde insofern problematisch, als die wissenschaftliche Expertise – unterschwellig – suggerierte, der Mensch würde sich von sich aus ‚ungesund‘ ernähren. Gemäß der hier zugrundeliegenden Logik verliert der Mensch damit das grundlegende Vertrauen in sich und die Selbstgestaltungsfähigkeiten seines Lebens und kann auf diese Weise die Wirksamkeit der Expertise gestützten Einteilung von Nahrungsmitteln in ‚gesund‘ und ‚ungesund‘ durch die Übernahme als – individuelles, kollektiv gestütztes – mentales Konstrukt geradezu erzeugt bzw. verstärkt werden.

Abb.3. Leitlinien einer wahrnehmungssensiblen, das politische Handeln der Subjekte stärkenden Gesundheitsbildung

Erst auf diese Weise kann der für die Gesundheitsförderung an Schulen seit längerem als wichtig erachtete Anspruch auf Empowerment und Partizipation im Sinne eines selbstbestimmten Handelns als prozessuale und nicht nur (weitgehend) programmatische Forderung umgesetzt werden. Als politisches Handeln betont GesundheitsBildung dabei sowohl die Unverfügbarkeit der (menschlichen) Natur als auch den kritischen Umgang mit dem humantechnologisch bereits Machbaren (Heilinger, 2010). Dadurch werden Fragen einer übergreifenden menschheitsorientierten Ethik (wie in der Agenda 2030 dargelegt) als individuelle Entscheidung diskutierbar, und es wird die notwendige Vielheit der Perspektiven in ihrer konkreten Umsetzung betont. Das heißt: Visionen können nicht von anderen übernommen oder einfach vorausgesetzt werden, ohne in die totalitäre Spirale utopischer (Stellvertreter-)Entwürfe zu geraten. Sie bleiben vielmehr an den vom Individuum ausgehenden Gestaltungsprozess gebunden, wobei gerade die „Offenheit […] eine Voraussetzung dafür [ist], daß die kühnsten Vorstellungen […] überboten werden können“ (Spiegel, 1987, S. 222).

Ebenso wichtig und immer wieder zu diskutieren ist auch die Wahl der „richtigen“ Mittel, denn: „Wer Frieden will, muss friedliche Wege gehen […] das heißt unter anderem: mit der Änderung der eigenen Gewohnheiten [zu] beginnen“ (Nagler & Spiegel, 2008, S. 74–75; auch S. 29–35). Eine am (Welt-)Frieden wie auch der Beschreitung friedvoller Wege orientierte Gesundheitsförderung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Bildungsprozess der Subjekte und dessen Erfahrung in Gemeinschaft(en) in den Mittelpunkt zu stellen, kann dabei den Ansatz der „Selbstheilung“ nicht außen vorlassen. Und sie kann und darf auch in diesem Zusammenhang auf die Wirkmächtigkeit bildhafter Beschreibungen (Metaphern) und Analogiebildungen zurückgreifen: „Im Rückgriff auf die der Medizin entlehnte Vorstellung, dass das Phänomen der Gewalt (darunter die militärische) mit dem Krebsgeschwür eines menschlichen Organismus verglichen werden kann, käme die Ent-deckung der Gewaltfreiheit im gesellschaftlichen Organismus der Ent-deckung der Selbstheilungskräfte in einem vom Krebs befallenen Körper gleich. Beide, Krebsforschung wie Friedensforschung, sehen sich heute zumindest in der Lage, die Geschwüre ziemlich genau zu beschreiben und zu lokalisieren. Schwieriger tun sich beide, die Selbstheilungskräfte im befallenen Organismus (dort Mensch, hier Gesellschaft) human- bzw. sozialwissenschaftlich auszumachen und therapeutisch gezielt zu nutzen.“ (Nagler & Spiegel, 2008, S. 132) Dass das jeweilige Anforderungsniveau eines solchen – vom Einzelnen ausgehenden, sich in der Gemeinschaft bewährenden – Bildungsprozesses alters- und entwicklungsspezifisch anzupassen ist, stellt in diesem Zusammenhang allenfalls eine graduelle Hürde, jedoch kein Ausschlusskriterium für den bildenden Anspruch, selbst bei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter oder auch bei Kindern mit besonderem Förderbedarf, dar. So können Visionen auch im Prozess der künstlerischen Gestaltung entworfen werden (sich etwas „ausmalen“) und lassen sich rückbezügliche Bildungsprozesse bereits bei Kindern im Alter von drei bis vier Jahren anregen (Stroß, 2007, S. 27).

So gesehen setzt eine von individuellen Bildungsprozessen ausgehende Gesundheitsförderung zugleich auf eine dialektische Anthropologie des Vertrauens. Sie befördert das für Bildung konstitutive Moment des ‚Bestimmbar–Unbestimmbaren‘ (Stroß, 2017, S. 196), und sie setzt darauf, dass das „Heilsein das ursprüngliche, immer wieder herzustellende ist“, darauf, „dass diese Welt geheilt werden muss und geheilt werden kann, und dass diese Welt einmal heil war und zuinnerst heil ist“ (Nagler & Spiegel, 2008, S. 136) – vielleicht auch, um als Vision im Sinne der „Transformation der Welt zum Besseren“ (UN, 2015, S. 2) genau das umzusetzen, „was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist“ (1 Kor 2,9).

Literaturverzeichnis

Antonovski, A. (1997). Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt.

Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a. M: Suhrkamp.

Beck, U. & Lau, C. (Hrsg.) (2004). Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung? Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Beck, U., Giddens, A. & Lash, S. (1996). Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2012). Folgen unzureichender Bildung für die Gesundheit. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Böhme, J. (2000). Schulmythen und ihre imaginäre Verbürgung durch oppositionelle Schüler. Ein Beitrag zur Etablierung erziehungswissenschaftlicher Mythosforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.) (2009). Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. 13. Kinder- und Jugendbericht. Berlin: Vogt.

Cassens, M. (2014). Einführung in die Gesundheitspädagogik. Opladen: Barbara Budrich.

Cheng, L. & Spiegel, E. (2015). Peacebuilding in a Globalized World. Beijing: The People’s Publishing House.

Combe, A. & Kolbe, F.-U. (2004). Lehrerprofessionalität: Wissen, Können, Handeln. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), Handbuch der Schulforschung (S. 833–852). Wiesbaden: Springer VS.

Czerny, A. (1911). Der Arzt als Erzieher des Kindes (3. Aufl.). Leipzig: Deuticke.

Czerny, A. (1916). Die Erziehung zur Schule. Leipzig: Deuticke.

Espinet, D. (2009). Phänomenologie des Hörens. Tübingen: Mohr Siebeck.

Feyerabend, P. (1986). Wider den Methodenzwang. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Heilinger, J.-C. (2010). Anthropologie und Ethik des Enhancements. Berlin: De Gruyter.

Hurrelmann, K. (1999). Die Arbeitsschwerpunkte der Gesundheitswissenschaften. In K. Hurrelmann (Hrsg.), Gesundheitswissenschaften (S. 1–8). Berlin: Springer.

Hurrelmann, K. (2002). Psycho- und soziosomatische Gesundheitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 11, 866–872.

Ibrahim, J. (1917). Über die Mütter. Jena: Vopelius.

Klasen, F., Reiß F. & Otto C. (2017). Die BELLA-Studie – das Modul zur psychischen Gesundheit. Journal of Health Monitoring, 2(3), 55–65.

Kost, F. (1985). Volksschule und Disziplin. Zürich: Limmat.

Krappmann, L. (2003). Kompetenzförderung im Kindesalter. Aus Politik und Zeitgeschichte (B9), 14–19.

Kühn, H. (1993). Healthismus. Eine Analyse der Präventionspolitik und Gesundheitsförderung in den USA. Berlin: Edition Sigma.

Laaser, U., Hurrelmann, K. & Wolters, P. (1993). Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung. In K. Hurrelmann & U. Laaser (Hrsg.), Gesundheitswissenschaften: Handbuch für Lehre, Forschung und Praxis (S. 176–203). Weinheim: Beltz.

Labisch, A. (1992). Homo Hygienicus. Frankfurt a. M.: Peter Lang.

Mendelsohn, M. (2016 [1893]). Ärztliche Kunst und medizinische Wissenschaft. Einbeck: Hansebooks.

Mensink, G. B. M. u.a. (2017). EsKiMo II – die Ernährungsstudie als Modul. Journal of Health Monitoring, 2(3), 38–46.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (MKJS) (Hrsg.) (2015). Roter Faden Prävention, Projekte und Programme für Kindertagesstätten und Schulen in Baden-Württemberg (2. Aufl.). Stuttgart: Wahl-Druck.

Moll, A. (1902). Ärztliche Ethik. Die Pflichten des Arztes in allen Beziehungen seiner Thätigkeit. Stuttgart: Enke.

Nagler, M. & Spiegel, E. (2008). Politik ohne Gewalt. Prinzipien, Praxis und Perspektiven der Gewaltfreiheit. Berlin: Lit.

Oevermann, U. (1995). Ein Modell der Struktur von Religiosität. Zugleich ein Strukturmodell von Lebenspraxis und von sozialer Zeit. In M. Wohlrab-Sahr (Hrsg.), Biographie und Religion. Zwischen Ritual und Selbstsuche (S. 27–102). Frankfurt a. M.: Campus.

Oevermann, U. (2003). Strukturelle Religiosität und ihre Ausprägungen unter Bedingungen der vollständigen Säkularisierung des Bewusstseins. In C. Gärtner, D. Pollack & M. Wohlrab-Sahr (Hrsg.), Atheismus und religiöse Indifferenz (S. 340–399). Opladen: Leske & Budrich.

Opper, E. u.a. (2007). Motorik-Modul (MoMo) im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KIGGS). Motorische Leistungsfähigkeit und körperlich-sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 5/6, 879–888.

Robert Koch Institut (RKI) (2008). Lebensphasenspezifische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KIGGS-Studie). Bericht für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Berlin: Oktoberdruck AG.

Seedhouse, D. (1997). Health promotion: Philosophy, prejudice, and practice. Chichester: Wiley.

Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK) (2012). Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_11_15-Gesundheitsempfehlung.pdf [Zugriff: 21.03.2018].

Spiegel, E. (1987). Gewaltverzicht. Grundlagen einer biblischen Friedenstheologie. Kassel: Weber, Zucht & Co.

Spranger, E. (1962). Das Gesetz der ungewollten Nebenwirkungen in der Erziehung. Heidelberg: Quelle & Meyer.

Stroß, A. M. (1995). „Gesundheitserziehung” zwischen Pädagogik und Medizin. Themenkonjunkturen und Professionalisierungsprobleme in Deutschland 1770–1930. Zeitschrift für Pädagogik, 41(2), 169–184.

Stroß, A. M. (1996). „Gesundheitserziehung” als Norm? Historische Stationen eines pädagogischen Praxisfeldes in der Moderne. Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften, 4(2), 102–110.

Stroß, A. M. (2000). Pädagogik und Medizin: Ihre Beziehungen in ‚Gesundheitserziehung‘ und wissenschaftlicher Pädagogik 1779–1933. Weinheim: Deutscher Studien-Verlag.

Stroß A. M. (2005). Gesundheit als Obsession? Über den Umgang mit ‚Kranksein' in der Geschichte der Gesundheitserziehung. In Aktion Jugendschutz. Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg (Hrsg.), Hauptsache gesund? Körperliches, psychisches und soziales Befinden von Kindern und Jugendlichen (S. 33–47), Stuttgart: ce-print.

Stroß, A. M. (2006). Von der Gesundheitserziehung Erster Ordnung zur Gesundheitserziehung Zweiter Ordnung. Plädoyer für einen Perspektivenwechsel oder: Vom Fehlen und von der Notwendigkeit gesundheitspädagogischer Grundlagenreflexion. Prävention, 29(2), 3–6.

Stroß, A. M. (2007). Brauchen Kindergartenkinder mehr Bildung? In A. M. Stroß (Hrsg.), Bildung – Reflexion – Partizipation. Anstöße zur Professionalisierung von Erzieherinnen und Erziehern (S. 21–39). Berlin: Lit.

Stroß, A. M. (2009). Reflexive Gesundheitspädagogik. Interdisziplinäre Zugänge – erziehungswissenschaftliche Perspektiven. Berlin: Lit.

Stroß, A. M. (2011). The medical practitioner as educator. Educational metaphors and imaginations of feasibility around 1900. In T. Werler (Hrsg.), When Education becomes Health (S. 41–55). Frankfurt a. M.: Waxmann.

Stroß, A. M. (2012). Gesundheitserziehung und -bildung als Handlungsfelder einer reflexiven Gesundheitspädagogik. Geschichte, Gegenwart und Perspektiven. In U. Bauer, U. H. Bittlingmayer & A. Scherr (Hrsg.), Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie (S. 741–762). Wiesbaden: Springer VS.

Stroß, A. M. (2014). Wie denken Studierende über Gesundheit und Krankheit? Bausteine für eine Professionalisierung in gesundheitsbezogenen Handlungsfeldern. Dialog. Bildungsjournal der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, 1(1), 15–19.

Stroß, A. M. (2017). „Was wäre, wenn …?“ Transformationsprozesse im Gefüge von „Sein“ und „Werden“. In V. Garske & T. Nauerth (Hrsg.), Vom Können erzählen. Ein Lesebuch zum Frieden (S. 196–198), Berlin: Lit.

Stroß, A. M. (2018). Gesundheit und Bildung. Reflexionsansprüche und Professionalisierungsperspektiven. Wiesbaden: Springer VS.

Vereinte Nationen (UN) (2015). Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 25. September 2015. Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. URL: http://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf [Zugriff: 21.03.2018].

Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2011). Die neue europäische Gesundheitspolitik „Gesundheit 2020“: Visionen, Werte, Hauptrichtungen und -ansätze. URL: http://www.wernerschell.de/Medizin-Infos/Pflege/Rahmenkonzept_Gesundheit_2020.pdf [Zugriff: 21.02.2018].

WirtschaftsWoche (WiWo) (2015). Medizin oder Mythos. Die hartnäckigsten Gesundheitsmythen. 28. August 2015. URL: https://www.wiwo.de/technologie/forschung/medizin-oder-mythos-die-hartnaeckigsten-gesundheitsmythen/6677646.html [Zugriff: 21.03.2018].

Dr. Annette M. Stroß, Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Gesundheitsbildung, Pädagogische Hochschule Karlsruhe.

Auf die Problematik des im Schnittfeld unterschiedlicher Bundesministerien (Gesundheit, Bildung, Jugend, Verbraucherschutz etc.) stehenden Themas sei an dieser Stelle zumindest hingewiesen. Auf Länderebene liegt die Zuständigkeit für Fragen der schulischen Gesundheitsförderung vor allem bei den jeweiligen Kultus- bzw. Bildungsministerien in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsministerien.

So wird „Gesundheitserziehung“ beispielsweise als eine der Schlüsselkompetenzen in den neuen Lehramtsstudiengängen an den Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs genannt; vgl. hierzu die aktuellen Rahmenvorgaben zur Lehrerbildung in Baden-Württemberg. URL: [Zugriff: 21.03.2018].

„Gesundheit“ und „Bildung“ rangieren seit dem Weltgipfel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2015 auf den Plätzen drei und vier der 17 weltweit wichtigsten Ziele. URL: www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202017.pdf [Zugriff: 21.03.2018].

Vgl. hierzu Fußnote 2. – Ein weiteres Beispiel liefert die 2016 in Deutschland eingeführten Verschärfung der Warnhinweise auf Zigarettenpackungen durch schonungslose Bilder, die sich gezielt des – im Bereich gesundheitsfördernder Maßnahmen – längst überholten Selbstverständnisses der Abschreckung bedient.