„Viele Kinder fragen: ‚Darf ich mal meine Freunde mitbringen?‘ (I-KV-38)

1 Einleitung

Dieser Beitrag setzt den Phänomenkomplex „Konfessionslosigkeit“ ins Verhältnis zu einer gemeindepädagogischen Perspektive. Dort begegnet er unter spezifischen Voraussetzungen und fordert deshalb spezifische konzeptionelle Reflexionen heraus. Dies ließe sich bezüglich der Erwachsenenbildung ebenso wie an der Arbeit mit Konfirmand:innen wie auch an anderen Formaten leicht aufweisen. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den Bereich der „gemeindlichen Bildungsarbeit mit Kindern“. Innerhalb dieses Bereiches geht es mir insbesondere um eine bestimmte Formatgruppe, die ich hinsichtlich des Themas „Konfessionslosigkeit“ für aufschließend halte – nämlich die vor allem in den ostdeutschen Landeskirchen verbreitete „Christenlehre“-Tradition. Der Grundlagentext „Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit“ (EKD 2020) bietet sowohl in allgemeiner Hinsicht als auch an einer speziellen Stelle (S. 97, s. u.) Gelegenheit, dieses Format zu thematisieren. Die dafür nötigen grundlegenden Auseinandersetzungen mit Begriff und Phänomenkomplex der Konfessionslosigkeit werden sowohl von diesem Referenztext als auch maßstäblich in verschiedenen Arbeiten von Michael Domsgen (2005, 2014, 2021) geliefert und deshalb im Folgenden nicht wiederholt. Auch eine grundlegende konzeptionelle Darstellung von „Christenlehre“ im gemeindepädagogischen Kontext ist andernorts zugänglich und braucht hier nur stichwortartig angedeutet zu werden (s.u. Abschn. 2.1, vgl. Steinhäuser, 2021). Meine Fokussierung auf das Format „Christenlehre“ knüpft an eine bestimmte Erwähnung im o.g. EKD-Text an. Es ist nur eine einzige Stelle, aber – und damit steigen wir schon ins Thema ein – im Sinne einer Abweichung:

„Einerseits erweisen sich Lehr-Lernprozesse in allein kirchlicher Bildungsverantwortung häufig als hermetisch gegenüber Konfessionslosen: Weder ‚Kirche mit Kindern‘ (Kindergottesdienst) noch Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden oder gemeindliche Erwachsenenbildung sprechen in nennenswerter Zahl konfessionslose Teilnehmende an (die nahezu ausschließlich in Ostdeutschland verbreitete Christenlehre tut dies hingegen sehr wohl).“ (EKD, 2020, S. 97)

Im Kontext der betreffenden Passage geht es um den Unterschied zwischen Bildungsveranstaltungen im innerkirchlichen und im öffentlichen Raum hinsichtlich ihrer kleinen bzw. großen „Kontaktflächen“ zu konfessionslosen Menschen. Auf den normativen Linien des EKD-Textes insgesamt gelesen, muss dies als Kritik gegenüber den aufgelisteten Bildungsformaten aufgefasst werden. Der folgende Beitrag geht der Frage nach, was es mit dem Gegensatz, den die Klammerbemerkung des Zitats aufmacht, auf sich hat. Die Suche nach einer Antwort stößt auf zwei zeitlich versetzte Dynamiken seit 1945, die bei näherer Betrachtung als eine spezifische Wechselbeziehung zwischen „Entkonfessionalisierung“ und „konzeptioneller Reaktion“ interpretiert werden können. Mithilfe statistischer und empirisch-quantitativer Ergebnisse lässt sich zeigen, dass die erste dieser beiden dynamischen Bewegungen in der Zeitspanne ca. 1950 – 1990 stattfand (s.u. Abschn. 2.2); die zweite begann 1990 und dauert gegenwärtig an (2.3). Der folgende Beitrag weist auch auf, dass das, was der Begriff „Christenlehre“ meint, hinsichtlich des Themas Konfessionslosigkeit historisch, religionssoziologisch und didaktisch spezifisch vorgeformt ist (2.1). Im 3. Teil ergänze ich qualitativ gewonnene Einsichten, um das Verhältnis von Begriffen wie „Konfessionslosigkeit“ oder „konfessionslos Teilnehmende“ zum Profil von Christenlehre zu erörtern. Dabei beziehe ich mich auf Ausschnitte aus einem eigenen empirischen Forschungsprojekt zur Profilentwicklung der gemeindlichen Arbeit mit Kindern. Welche spezifischen Problemlagen und Potentiale macht ein hermeneutisch-phänomenologischer Zugang sichtbar? Ich gehe von der Vermutung aus, dass ein formaler, auf Taufe und Mitgliedschaft beruhender Konfessionslosigkeits-Begriff, von dem der EKD-Text ausgeht (EKD, 2020, S. 14), im altersspezifischen Blick auf Kinder nur wenig tiefergehende Einsichten und weiterführende Perspektiven freisetzt. Deshalb frage ich mithilfe einer subjektgeleiteten Perspektive (die auch im EKD-Text vielfach eingespielt wird) nach konzeptionellen Optionen für die gemeindliche Arbeit mit Kindern (4). Die Erkenntnisse bleiben letztlich auch nicht mehr auf die ostdeutschen Landeskirchen oder auf das eigentümliche Segment „Christenlehre“ beschränkt. Auf diese Weise versucht der folgende Beitrag, das Anliegen des EKD-Textes aufzunehmen, einen bestimmten Phänomenbereich (Konfessionslosigkeit) in kategoriale Reflektionen evangelischen Bildungshandelns aufzunehmen und pragmatisch zu orientieren. Der theoretische Rahmen, in dem ich diese Erörterungen anstelle, muss seinem Gegenstand entsprechend vor allem gemeindepädagogisch gefasst sein. Dieser Rahmen kann hier nicht systematisch dargestellt, sondern nur ganz knapp umrissen werden. Die „gemeindepädagogische Matrix“ (vgl. Abb.1) ordnet vier Kategorien als maßstäbliche Entfaltungen der „Kommunikation des Evangeliums“.  Abb.1: Gemeindepädagogische Matrix Die zuletzt genannte Formel schließt an Ernst Lange an, in den letzten Jahren besonders engagiert von Christian Grethlein als Leitbegriff der Praktischen Theologie in den Vordergrund gestellt und in diesem Sinne auch im EKD-Text referiert (vgl. EKD, 2020, S. 86). Die vier entfaltenden Kategorien sind so zu lesen: „gemeinsam im leben glauben lernen“. Damit variiere ich die additive Struktur, in der Karl Ernst Nipkow diese Begriffe 1982 im Bd. 3 seiner „Grundfragen der Religionspädagogik“ verwendet hatte („Gemeinsam leben und glauben lernen“). Darüber hinaus nimmt die Matrix Impulse von Roland Degen auf, einem der Nestoren der ostdeutschen Gemeindepädagogik („im leben glauben lernen“, 2000). Das Stichwort „gemeinsam“ ruft das Spannungsfeld von Individuation und Sozialisation auf, das Stichwort „lernen“ deutet die pädagogische Perspektive an. „leben“ und „glauben“ hingegen benennen zwei wesentliche theologische und lebensweltliche Bezugsfelder, in denen gemeindepädagogische Praxis agiert und auf die sie normativ verwiesen ist. Der Anspruch dieser Matrix ist es, das Bedingungsfeld aufzuzeigen, innerhalb dessen die Möglichkeiten und Spezifika gemeindepädagogischer Theorie und Praxis reflektiert werden können.

Abb.1: Gemeindepädagogische Matrix Die zuletzt genannte Formel schließt an Ernst Lange an, in den letzten Jahren besonders engagiert von Christian Grethlein als Leitbegriff der Praktischen Theologie in den Vordergrund gestellt und in diesem Sinne auch im EKD-Text referiert (vgl. EKD, 2020, S. 86). Die vier entfaltenden Kategorien sind so zu lesen: „gemeinsam im leben glauben lernen“. Damit variiere ich die additive Struktur, in der Karl Ernst Nipkow diese Begriffe 1982 im Bd. 3 seiner „Grundfragen der Religionspädagogik“ verwendet hatte („Gemeinsam leben und glauben lernen“). Darüber hinaus nimmt die Matrix Impulse von Roland Degen auf, einem der Nestoren der ostdeutschen Gemeindepädagogik („im leben glauben lernen“, 2000). Das Stichwort „gemeinsam“ ruft das Spannungsfeld von Individuation und Sozialisation auf, das Stichwort „lernen“ deutet die pädagogische Perspektive an. „leben“ und „glauben“ hingegen benennen zwei wesentliche theologische und lebensweltliche Bezugsfelder, in denen gemeindepädagogische Praxis agiert und auf die sie normativ verwiesen ist. Der Anspruch dieser Matrix ist es, das Bedingungsfeld aufzuzeigen, innerhalb dessen die Möglichkeiten und Spezifika gemeindepädagogischer Theorie und Praxis reflektiert werden können.

2 „Christenlehre“ in der Spannung zwischen konfessionsbezogener Problemstellung und konzeptioneller Reaktion

2.1 „Christenlehre“ – eine ‚alte Tante‘ stellt aktuelle Fragen

Die Tatsache, dass „Christenlehre“ in religionspädagogischen Diskursen westdeutscher Provenienz, aber auch in den einheimisch-ostdeutschen Konzeptdebatten häufig fragende Blicke und viel Befremden auslöst, macht einige Stichworte nötig, worum es hier eigentlich geht. Schon der Name „Christenlehre“ scheint ja bei näherem Betrachten auf ein obsoletes Konzept zu deuten. Aus diesem Grund hatte ich ihn im bisherigen Text in Anführungszeichen gesetzt. Es handelt sich um ein spezifisch ostdeutsches Format gemeindlicher Bildungsarbeit mit Kindern, das seine jüngeren Wurzeln in der DDR-Vergangenheit hat, und zwar als Ersatz für den politisch verloren gegangenen Religionsunterricht nach 1949. Andere Zweige der Christenlehre-Tradition, die es nach 1945 auch in westdeutschen Landeskirchen als Unterweisung für die ev. Jugend nach der Konfirmation gab, vor allem im süddeutschen Raum, sind verschwunden. Interessant wird daher die Frage, warum das Format 30 Jahre nach Wiedereinführung des Religionsunterrichts nicht auch in den ostdeutschen Bundesländern längst verschwunden ist. Meine thesenhafte Antwort auf diese Frage lautet, dass der Fortbestand Ausdruck eines praxiswirksamen Konsenses zwischen Elterngeneration, Gemeinde- und Kirchenleitungen und den Teilnehmenden selbst ist, dass ein relativ verbindliches Format unter der Woche mit religionspädagogischem Bildungsanspruch im freizeitpädagogischen Kontext für Kinder zwischen ca. 6 und 12 Jahren als lohnenswert erscheint – jedenfalls sinnvoll genug, um dafür eine beachtliche kirchlich-berufliche Struktur mit regionalen Konventen und Fachaufsichten, mit differenziertem Ausbildungssystem und vielerlei Hilfsmitteln vorzuhalten. Natürlich ist die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, dass ein institutionelles, professions- und traditionsgesteuertes Beharrungsvermögen seinen Teil zur Beibehaltung beiträgt. Außerdem sind in vielen ostdeutschen Kirchgemeinden Transformationsprozesse im Gange, die bewusst Abstand zum Erbe der ‚alten Tante Christenlehre‘ suchen und nach neuen Modellen – oder doch wenigstens Aktualisierungen – streben, um Zukunft zu gewinnen (Merkel, 2021). Dennoch – gerade an die erstaunliche Stabilität der altertümlichen Bezeichnung Christenlehre lässt sich die Vermutung anknüpfen, dass es ein spezifisches movens gibt. Ich vermute, dass der Name nicht so sehr als spezifischer Konzeptbegriff, sondern mehr wie ein Symbol funktioniert. Im Kontext des vorliegenden Beitrages möchte ich diese Vermutung dahingehend präzisieren, dass die Symbolisierungsleistung, dieses movens mit der Einhausung in einen weitgehend dekonfessionalisierten gesellschaftlichen Kontext zusammenhängt. Nicht als einzigem Faktor, aber doch beachtenswert.

2.2 Problemgeschichtlicher Zugang

Die ersten Indizien für meine Vermutung entnehme ich der Genese der Bezeichnung selbst. Wie Roland Degen darlegt, entstand die Christenlehre (Begriff seit 1425 nachweisbar) als Ausdruck des kirchlichen Bedürfnisses, die Grundlagen des christlichen Glaubens durch Unterweisung zu vermitteln, und zwar speziell in solchen Situationen, in denen angesichts von Unkenntnis und Bestreitung punktuelle Angebote, gottesdienstliche Vollzüge oder schulische Formate nicht ausreichten (vgl. Degen, 2001, Sp. 263, Lit.). Obwohl von „Konfessionslosigkeit“ im heutigen Sinne im Blick auf die damalige Zeit keine Rede sein kann, spiegelt der Begriff „Christen-Lehre“ eine konzeptionelle Reaktion auf „innerliche Zugehörigkeitslücken“ im Sinne basaler Wissensvorräte zum christlichen Glauben. Beide großen Konfessionen bedienten sich dieser Bezeichnung über die Jahrhunderte in wechselnden „Schüben“ – wie auch immer die katechetischen Konkretisierungen dazu ausgesehen haben mögen. In der Zeit des Nationalsozialismus stellte die Bekennende Kirche der völkischen Okkupation religiöser Unterweisung programmatisch ihr Konzept von gemeindlicher Christenlehre entgegen.

2.2 Entwicklungen ca. 1950-1990

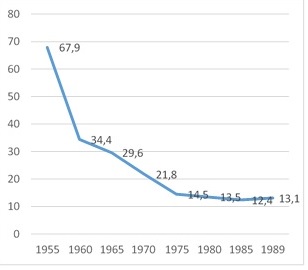

In der zuletzt genannten Tradition wurde der Begriff dann in der DDR weitergeführt: Systematische Unterweisung in kirchlicher Verantwortung angesichts eines religionsrepressiven Kontextes. Die heftigen Konflikte zwischen Staat und Kirche in der DDR schlugen biografisch durch. Das zeigt sich u.a. in massiven Kirchenaustrittswellen und in drastischen Beteiligungsrückgängen bei Kasualien und kirchlichen Bildungsangeboten. Im Bereich Christenlehre gibt der sog. „Lange-Erlass“ ein Beispiel der Verdrängungskämpfe. Der damalige Volksbildungsminister Fritz Lange verfügte 1958 u.a., dass zwischen der letzten Schulstunde und der ersten nichtschulisch-freizeitlichen Veranstaltung 2 Stunden Pause zu sein hätten. In einer Zeit, als die Christenlehre häufig noch in Schulräumen direkt im Anschluss an den Schulunterricht stattfand, wirkte das als effektive Verhinderungsstrategie einer unaufwändigen Teilnahme. Auf den Dörfern wurden Schulbus-Fahrpläne umgestellt - wenn dann die Katechetinnen kamen, standen die schulischen Räume nicht mehr zur Verfügung und die meisten Kinder waren längst nicht mehr da (vgl. Lethiö 1983, S. 189). In mühevoller Kleinarbeit hat Detlef Pollack die Statistiken der ostdeutschen Landeskirchen ausgewertet. Im Ergebnis rekonstruierte er folgende Anteile von Teilnehmenden an der Christenlehre im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kinder der betreffenden Altersjahrgänge 1955-1989 (Pollack, 1994, S. 413[1]).  Abb. 2: Prozentuale Anteile der CL-teilnehmenden Kinder an ihren Altersjahrgängen Die Entstehung eines weitgehend konfessionslosen Kontextes von „Christenlehre“ in Ostdeutschland wird sichtbar. Der Einschnitt des Lange-Erlasses ist deutlich erkennbar. Ebenfalls auffällig ist eine relative Stabilisierung ab Mitte der 70er Jahre, auf niedrigerem Niveau. Für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ermittelte Detlef Pollack für 1989 eine Zahl von 56.959 teilnehmenden Kindern. Nach seinen Quellen waren das 92,5 % der evangelisch getauften Kinder der betreffenden Jahrgänge. Im Vergleich zu 80,1 % im Jahr 1955 lässt sich diese Entwicklung als eine beachtliche Verdichtung interpretieren – Christenlehre als Regelformat für evangelische Kinder. Allerdings merkt Pollack an, dass „in den achtziger Jahren etwa ein Viertel der Teilnehmer am Christenlehre-Unterricht Kinder von Eltern waren, die nicht der Kirche angehörten. Die meisten dieser Kinder waren wahrscheinlich nicht getauft, sodass der Anteil der Christenlehre-Teilnehmer an der Zahl der tatsächlich getauften Kinder dann doch noch etwas geringer anzusetzen ist.“ (ebd.) Dennoch: Im Gegenüber zu Staat, SED-Politik und Schule wurde die Teilnahme an der Christenlehre zur Sache einer bewussten Entscheidung von Kindern und Elternhäusern. In der zahlenmäßig krass überwiegenden nichtkonfessionellen, mehr noch: dezidiert religionskritischen Umgebungskultur entstand jene Dynamik, die Monika Wohlrab-Sahr als „forcierte Säkularität“ (dies., 2009) bezeichnete – von außen forciert durch Partei und Staat, von innen forciert durch mehrgenerationelle Nichtzugehörigkeit. Wir treffen hier die Wurzeln jener Variante von Konfessionslosigkeit, die Kinder und Jugendliche zwischen Rostock, Zittau und Suhl heute als Normalität kennen und die auch im EKD-Text als „dominante, sozialisatorisch vielfach stabilisierte, öffentlich wirksame Plausibilitätsstruktur“ in Ostdeutschland charakterisiert wird (EKD, 2020, S. 42). Konzeptionell hat die Christenlehre auf diese Dynamik seit den 1970er Jahren mit religionsdidaktischer Öffnung reagiert. Z.B. bettete ein neuer „Rahmenplan für die kirchliche Arbeit mit Kindern (und Konfirmanden)“ (1977) das katechetische Erbe (Unterweisung) ein in die Anerkenntnis des weltanschaulichen Konfliktes (theologische Begründung in 1.Kor. 8, 5-6) und die Sorge für die Personen („orientieren und begleiten“). Auch diese Entwicklung ist anderweitig mehrfach dargestellt (z.B. Reiher, 1992). Für den vorliegenden Zusammenhang ist aber wichtig zu unterstreichen: Mit dieser konzeptionellen Öffnung war eine bewusste Hinwendung zur konkreten Lebenssituation der Kinder und Familien verbunden und ein kirchliches Selbstverständnis, gemeinsam mit diesen Menschen unterwegs zu sein („Kirche als Lerngemeinschaft“). Diese Öffnung für reale Begegnungssituationen, für Alltagssorgen und individuelle Ausdrucksbedürfnisse hatte pädagogisch und didaktisch zur Folge, dass Christenlehre als Format auch für Kinder aus nicht konfessionell gebundenen Familien zugänglich werden konnte. Die „Situation“ wurde, wie in vielen anderen Bereichen der Praktischen Theologie jener Zeit auch, theologisch neu interpretiert. Der Gesamtcharakter von Christenlehre verschob sich aus der katechetischen Tradition zu einem gemeindepädagogischen Erkundungszusammenhang. Auch diese Verschiebung möchte ich namhaft machen für die gegenwärtig zu beobachtende Fortdauer des Formates Christenlehre, und zwar speziell im Blick auf konfessionell nicht gebundene Teilnehmende aus einem dominant nichtkonfessionellen gesellschaftlichen Kontext.

Abb. 2: Prozentuale Anteile der CL-teilnehmenden Kinder an ihren Altersjahrgängen Die Entstehung eines weitgehend konfessionslosen Kontextes von „Christenlehre“ in Ostdeutschland wird sichtbar. Der Einschnitt des Lange-Erlasses ist deutlich erkennbar. Ebenfalls auffällig ist eine relative Stabilisierung ab Mitte der 70er Jahre, auf niedrigerem Niveau. Für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ermittelte Detlef Pollack für 1989 eine Zahl von 56.959 teilnehmenden Kindern. Nach seinen Quellen waren das 92,5 % der evangelisch getauften Kinder der betreffenden Jahrgänge. Im Vergleich zu 80,1 % im Jahr 1955 lässt sich diese Entwicklung als eine beachtliche Verdichtung interpretieren – Christenlehre als Regelformat für evangelische Kinder. Allerdings merkt Pollack an, dass „in den achtziger Jahren etwa ein Viertel der Teilnehmer am Christenlehre-Unterricht Kinder von Eltern waren, die nicht der Kirche angehörten. Die meisten dieser Kinder waren wahrscheinlich nicht getauft, sodass der Anteil der Christenlehre-Teilnehmer an der Zahl der tatsächlich getauften Kinder dann doch noch etwas geringer anzusetzen ist.“ (ebd.) Dennoch: Im Gegenüber zu Staat, SED-Politik und Schule wurde die Teilnahme an der Christenlehre zur Sache einer bewussten Entscheidung von Kindern und Elternhäusern. In der zahlenmäßig krass überwiegenden nichtkonfessionellen, mehr noch: dezidiert religionskritischen Umgebungskultur entstand jene Dynamik, die Monika Wohlrab-Sahr als „forcierte Säkularität“ (dies., 2009) bezeichnete – von außen forciert durch Partei und Staat, von innen forciert durch mehrgenerationelle Nichtzugehörigkeit. Wir treffen hier die Wurzeln jener Variante von Konfessionslosigkeit, die Kinder und Jugendliche zwischen Rostock, Zittau und Suhl heute als Normalität kennen und die auch im EKD-Text als „dominante, sozialisatorisch vielfach stabilisierte, öffentlich wirksame Plausibilitätsstruktur“ in Ostdeutschland charakterisiert wird (EKD, 2020, S. 42). Konzeptionell hat die Christenlehre auf diese Dynamik seit den 1970er Jahren mit religionsdidaktischer Öffnung reagiert. Z.B. bettete ein neuer „Rahmenplan für die kirchliche Arbeit mit Kindern (und Konfirmanden)“ (1977) das katechetische Erbe (Unterweisung) ein in die Anerkenntnis des weltanschaulichen Konfliktes (theologische Begründung in 1.Kor. 8, 5-6) und die Sorge für die Personen („orientieren und begleiten“). Auch diese Entwicklung ist anderweitig mehrfach dargestellt (z.B. Reiher, 1992). Für den vorliegenden Zusammenhang ist aber wichtig zu unterstreichen: Mit dieser konzeptionellen Öffnung war eine bewusste Hinwendung zur konkreten Lebenssituation der Kinder und Familien verbunden und ein kirchliches Selbstverständnis, gemeinsam mit diesen Menschen unterwegs zu sein („Kirche als Lerngemeinschaft“). Diese Öffnung für reale Begegnungssituationen, für Alltagssorgen und individuelle Ausdrucksbedürfnisse hatte pädagogisch und didaktisch zur Folge, dass Christenlehre als Format auch für Kinder aus nicht konfessionell gebundenen Familien zugänglich werden konnte. Die „Situation“ wurde, wie in vielen anderen Bereichen der Praktischen Theologie jener Zeit auch, theologisch neu interpretiert. Der Gesamtcharakter von Christenlehre verschob sich aus der katechetischen Tradition zu einem gemeindepädagogischen Erkundungszusammenhang. Auch diese Verschiebung möchte ich namhaft machen für die gegenwärtig zu beobachtende Fortdauer des Formates Christenlehre, und zwar speziell im Blick auf konfessionell nicht gebundene Teilnehmende aus einem dominant nichtkonfessionellen gesellschaftlichen Kontext.

2.3 Entwicklungen nach 1990

2.2.1 Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

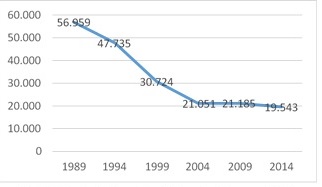

Einige weitere statistische und empirisch-quantitative Daten leiten über zur gegenwärtigen Situation der Christenlehre. Wir beginnen mit der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. Aufgrund einer Angleichung der kirchenamtlichen Erfassungskriterien an die EKD-Standards liegen ab 2015 keine separaten landeskirchlichen Zahlen für das Format Christenlehre mehr vor. Bis 2014 entwickelte sich die Zahl der angemeldeten Kinder an der Christenlehre wie untenstehend (in absoluten Zahlen).[2] Die Grafik zeigt einen Rückgang um ca. zwei Drittel – ein ähnlich dramatischer Verlauf wie vor 1970. Dominant ursächlich ist jetzt freilich nicht mehr eine religionsrepressive Umgebung, sondern ein Geburtenknick nach 1990 (in manchen Kommunen bis um zu 60 %), die Pluralisierung der Freizeitangebote und, natürlich, die Wiedereinführung des Religionsunterrichtes 1992.  Abb. 3: Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Zahl der an der CL teilnehmenden Kinder Der Anteil ungetaufter Kinder in diesen Christenlehre-Gruppen[3] folgt in deutlich abgemilderter Form der Gesamtentwicklung und stabilisiert sich dann bei einem knappen Fünftel.

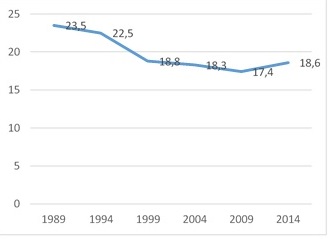

Abb. 3: Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Zahl der an der CL teilnehmenden Kinder Der Anteil ungetaufter Kinder in diesen Christenlehre-Gruppen[3] folgt in deutlich abgemilderter Form der Gesamtentwicklung und stabilisiert sich dann bei einem knappen Fünftel.  Abb.4: Anteil Ungetaufter in CL-Gruppen EVLKS 1989-2014 Die Vermutung scheint nicht abwegig, dass es im o.g. Rückgang v.a. ungetaufte Kinder waren, die wegblieben – auch dies wäre ein Indiz gemeindlicher Verdichtung. Seit 2015 werden in der landeskirchlichen Statistik verschiedene Formate in der Sammelrubrik „Kinderkreise“ zusammengefasst. Dabei stieg der Anteil Ungetaufter in Sachsen wieder auf ein knappes Viertel; zuletzt gab es kaum Veränderungen (2015: 21,337 teilnehmende Kinder, davon 22,6% ungetauft; 2019 20.455 Kinder, davon 22,9 % ungetauft). Ein Problem dieser Zahlen ist ihre relative Ungenauigkeit, insofern sie nicht mit wissenschaftlichen Mitteln, sondern über die innerkirchlichen Meldesysteme erhoben wurden. Hinsichtlich der Kindergruppen wird aber bzgl. der meldenden Kirchgemeindeverwaltungen ein nachlassendes Interesse an der Ermittlung der konfessionellen Zugehörigkeit berichtet (jedenfalls soweit diese überhaupt über den Taufstatus zu ermitteln ist). In der breit angelegten Bestandsaufnahme zum „regelmäßigen Gruppenangebot für Kinder (Christenlehre) in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens“ (2019, N1 = 220 Gemeindepädagog:innen, N2 = 3.065 Kinder) wurde überhaupt nicht nach dem Taufstatus der an der Christenlehre teilnehmenden Kinder gefragt. Das mag man grundsätzlich bedauern. Andererseits wären aus statistischen Indizien zum Taufstatus, wie bereits gesagt, hinsichtlich des Phänomenkomplexes „Konfessionslosigkeit“ ohnehin nur begrenzte Aufschlüsse zu erwarten. Nach diesen längsschnittartigen Daten, die eine Entwicklung über ca. 70 Jahre aufzeigen, wenden wir uns nun zwei querschnittsartigen Erhebungen zu.

Abb.4: Anteil Ungetaufter in CL-Gruppen EVLKS 1989-2014 Die Vermutung scheint nicht abwegig, dass es im o.g. Rückgang v.a. ungetaufte Kinder waren, die wegblieben – auch dies wäre ein Indiz gemeindlicher Verdichtung. Seit 2015 werden in der landeskirchlichen Statistik verschiedene Formate in der Sammelrubrik „Kinderkreise“ zusammengefasst. Dabei stieg der Anteil Ungetaufter in Sachsen wieder auf ein knappes Viertel; zuletzt gab es kaum Veränderungen (2015: 21,337 teilnehmende Kinder, davon 22,6% ungetauft; 2019 20.455 Kinder, davon 22,9 % ungetauft). Ein Problem dieser Zahlen ist ihre relative Ungenauigkeit, insofern sie nicht mit wissenschaftlichen Mitteln, sondern über die innerkirchlichen Meldesysteme erhoben wurden. Hinsichtlich der Kindergruppen wird aber bzgl. der meldenden Kirchgemeindeverwaltungen ein nachlassendes Interesse an der Ermittlung der konfessionellen Zugehörigkeit berichtet (jedenfalls soweit diese überhaupt über den Taufstatus zu ermitteln ist). In der breit angelegten Bestandsaufnahme zum „regelmäßigen Gruppenangebot für Kinder (Christenlehre) in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens“ (2019, N1 = 220 Gemeindepädagog:innen, N2 = 3.065 Kinder) wurde überhaupt nicht nach dem Taufstatus der an der Christenlehre teilnehmenden Kinder gefragt. Das mag man grundsätzlich bedauern. Andererseits wären aus statistischen Indizien zum Taufstatus, wie bereits gesagt, hinsichtlich des Phänomenkomplexes „Konfessionslosigkeit“ ohnehin nur begrenzte Aufschlüsse zu erwarten. Nach diesen längsschnittartigen Daten, die eine Entwicklung über ca. 70 Jahre aufzeigen, wenden wir uns nun zwei querschnittsartigen Erhebungen zu.

2.2.2 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

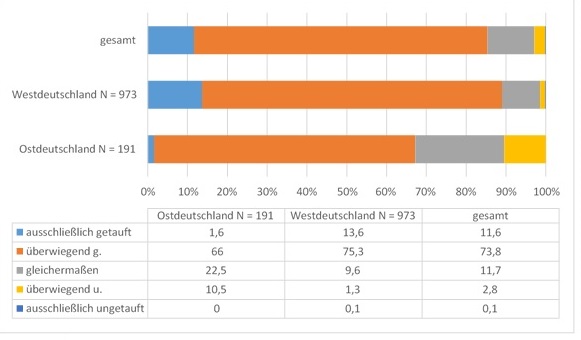

Auch in der breit angelegten und mit sozialwissenschaftlicher Unterstützung durchgeführten und dokumentierten Erhebung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO, 2014) zum aktuellen Stand der Arbeit mit Kindern kommt die Frage nach dem Taufstatus nur ungenau vor. Die Befragten waren gebeten worden, die Zusammensetzung der Kindergruppen in ihren Angeboten hinsichtlich des Taufstatus zu schätzen (N = 1.608 Angebote).  Abb. 5: EKBO 2014: Zusammensetzung der Kindergruppen bzgl. Taufstatus Die Erhebung zählt also nicht die Kinder, sondern fragt nach der Relation in den Angeboten. Legt man diese Relation als Gedankenexperiment auf Zahlen um, kommt man auf ein Verhältnis von ca. 75 % zu 25 % getaufte/ungetaufte Kinder. In einer aktuellen Interpretation der Erhebung von 2014 nennt Simone Merkel, eine der Autorinnen, sogar eine noch höhere Zahl: „Interessant ist dabei, dass nur etwa die Hälfte der teilnehmenden Kinder einem christlichen Elternhaus entstammen oder sogar getauft sind.“ (Merkel, 2021, 36)

Abb. 5: EKBO 2014: Zusammensetzung der Kindergruppen bzgl. Taufstatus Die Erhebung zählt also nicht die Kinder, sondern fragt nach der Relation in den Angeboten. Legt man diese Relation als Gedankenexperiment auf Zahlen um, kommt man auf ein Verhältnis von ca. 75 % zu 25 % getaufte/ungetaufte Kinder. In einer aktuellen Interpretation der Erhebung von 2014 nennt Simone Merkel, eine der Autorinnen, sogar eine noch höhere Zahl: „Interessant ist dabei, dass nur etwa die Hälfte der teilnehmenden Kinder einem christlichen Elternhaus entstammen oder sogar getauft sind.“ (Merkel, 2021, 36)

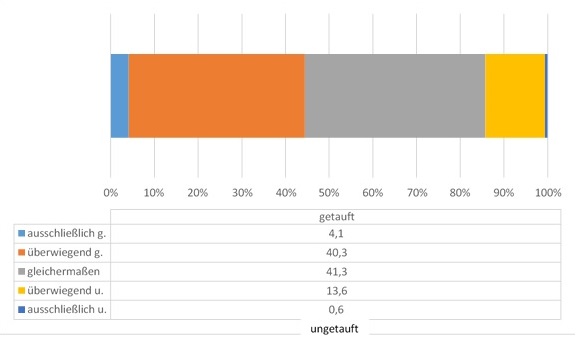

2.2.3 Evangelische Bildungsberichterstattung durch das Comenius Institut

Abschließend noch ein Blick auf die Erhebung des Comenius Instituts Münster zu „Gottesdienstlichen Angeboten mit Kindern“ (2018). Die Erhebung war EKD-weit repräsentativ angelegt. Um in einer extrem unübersichtlichen Angebotsvielfalt Orientierung zu gewinnen, fragte sie nach der vor Ort dominierenden Angebotsform. Das führte im Ergebnis dazu, dass die Befragten in den westdeutschen Landeskirchen fast ausschließlich vom Format „Kindergottesdienst“ her, in den ostdeutschen Landeskirchen jedoch bei weitem vom Format „Christenlehre“ her antworteten. Salopp gesagt, sorgte die Erhebungsmethodik dafür, dass letztlich Äpfel mit Birnen verglichen wurden (vgl. Steinhäuser, 2020). Auch hier kamen die Zahlen zur konfessionellen Zugehörigkeit durch Schätzungen der Befragten zustande. Die Frage-Methodik ähnelt der der EKBO 2014: Erbeten waren Einschätzungen hinsichtlich der verhältnismäßigen Zusammensetzung in den Kindergruppen (Comenius Institut, 2018, S. 39. 163; N = 1.164).  Abb. 6: Comenius Institut 2018: Zusammensetzung der Kindergruppen bzgl. Taufstatus In der Interpretation dieser Zahlen liegt es nahe, dass im Hintergrund des Kindergottesdienstes – zumal wenn er parallel zum Erwachsenengottesdienst stattfindet – in viel höherem Maße konfessionelle Homogenität zu finden ist als in einer Nachmittagsgruppe unter der Woche, wo Kinder ihre Freunde – manchmal aus dem Schulhort – mitbringen. Selbst wenn man das o.g. Problem von „Äpfel und Birnen“ in Rechnung stellt, ist für den Zusammenhang des vorliegenden Beitrags doch zweierlei wichtig zu sehen: (1) Die Unterschiede zwischen den bevorzugten Beteiligungsformaten zwischen West- und Ostdeutschland sind nach wie vor enorm. (2) Der Anteil nicht getaufter Kinder dürfte in den ostdeutschen Kindergruppen zwischen 18 und 25 % liegen. Angaben zum konfessionellen Status der Elternhäuser der teilnehmenden Kinder finden sich weder in der sächsischen noch in der berlin-brandenburgischen Erhebung. Das ist insofern bedauerlich, als die intergenerationelle Dynamik in einer Gesellschaft, die in der Elterngeneration teilweise noch von DDR-Verhältnissen geprägt wurde, anzunehmenderweise sowohl erheblich als auch differenziert sein dürfte. Dies war einer der Gründe, die Elternperspektive in meine eigene qualitative Untersuchung zur gemeindlichen Arbeit mit Kindern einzubeziehen (s.u. Abschn. 3.2.1).

Abb. 6: Comenius Institut 2018: Zusammensetzung der Kindergruppen bzgl. Taufstatus In der Interpretation dieser Zahlen liegt es nahe, dass im Hintergrund des Kindergottesdienstes – zumal wenn er parallel zum Erwachsenengottesdienst stattfindet – in viel höherem Maße konfessionelle Homogenität zu finden ist als in einer Nachmittagsgruppe unter der Woche, wo Kinder ihre Freunde – manchmal aus dem Schulhort – mitbringen. Selbst wenn man das o.g. Problem von „Äpfel und Birnen“ in Rechnung stellt, ist für den Zusammenhang des vorliegenden Beitrags doch zweierlei wichtig zu sehen: (1) Die Unterschiede zwischen den bevorzugten Beteiligungsformaten zwischen West- und Ostdeutschland sind nach wie vor enorm. (2) Der Anteil nicht getaufter Kinder dürfte in den ostdeutschen Kindergruppen zwischen 18 und 25 % liegen. Angaben zum konfessionellen Status der Elternhäuser der teilnehmenden Kinder finden sich weder in der sächsischen noch in der berlin-brandenburgischen Erhebung. Das ist insofern bedauerlich, als die intergenerationelle Dynamik in einer Gesellschaft, die in der Elterngeneration teilweise noch von DDR-Verhältnissen geprägt wurde, anzunehmenderweise sowohl erheblich als auch differenziert sein dürfte. Dies war einer der Gründe, die Elternperspektive in meine eigene qualitative Untersuchung zur gemeindlichen Arbeit mit Kindern einzubeziehen (s.u. Abschn. 3.2.1).

2.2.4 Zwischenbilanz

Die Randbemerkung des EKD-Textes, dass das ostdeutsche Format der Christenlehre nicht zu einem hermetischen Verhältnis gegenüber konfessionslosen Teilnehmenden neige, kann empirisch-quantitativ und statistisch bestätigt werden. Obwohl die hierfür heranzuziehenden Quellen unterschiedliche Reichweite und Aussagekraft haben, wird man doch insgesamt in der Annahme nicht fehlgehen, dass die Christenlehre beachtenswerte „Kontaktflächen“ (EKD, 2020, 91) zu konfessionell nicht gebundenen Kindern und Familien bietet. Doch wie sehen diese „Kontaktflächen“ aus? Darüber gibt der Taufstatus der beteiligten Kinder keine Auskunft. Es scheint interessant, genauer einzusteigen in die konkreten Sichtweisen der beteiligten Kinder und Erwachsenen. Von welchen Erlebnissen erzählen sie? Welche Überlegungen stellen sie an – was ist ihnen wichtig? Welche Orientierungen ‚rahmen‘ ihre Perspektiven? In den Fokus treten die Einstellungen und Prozesse, die letztlich zu diesem oder jenem konfessionellen Status beitragen.

3 Qualitative Beobachtungen

Die aktuelle Situation in den ostdeutschen Landeskirchen ist also erneut – wie schon in den 1970er Jahren – von Transformationsprozessen im Ringen um ein zukunftsfähiges Konzept gemeindlicher Arbeit mit Kindern geprägt. Verbindliche kirchliche Vorgaben gibt es nicht. Landeskirchliche Bildungskonzeptionen beschreiben lediglich prinzipielle Wertschätzung und Auftragslagen. Natürlich schlagen bestimmte Strukturvorgaben, wie etwa Gebietsreformen oder Stellenpläne, bis auf die Gemeindeebene durch (Stichwort „Regionalisierung“). Doch letztlich wird vor Ort (ob nun parochial oder regional) entschieden, mit welcher konzeptioneller Ausrichtung, mit welcher Idee von Gemeindepädagogik und Religionsdidaktik die Christenlehre-Tradition weitergeführt wird. Für die Bildungsarbeit in der Christenlehre-Tradition geht es erneut darum, eine Balance zu finden zwischen Verbindlichkeit und Freiwilligkeit, zwischen religionsdidaktischem Anspruch und leistungsfreiem, spiel- und spaßbetontem Zusammensein, zwischen institutionellem und subjektivem Interesse. Das Verhältnis zum schulischen Religionsunterricht ist dabei vor Ort häufig unklar, v.a. in den Themen.

3.1 Untersuchungsdesign

Wenn die Beobachtung zutrifft, dass über Zweck und Profil der gemeindlichen Arbeit mit Kindern in der Christenlehre-Tradition letztlich vor Ort entschieden wird, dann muss auch eine Erforschung der jeweiligen Sinnstiftungsprozesse zu diesem Format vor Ort einsetzen und dort die Perspektiven der Beteiligten zu erfassen suchen. Unter dieser Leitthese wurden vier verschiedene Forschungsfelder ausgewählt (zweimal Dorf, einmal Kleinstadt, einmal Großstadt). Sie befinden sich in verschiedenen Gegenden der sächsischen Landeskirche und zeigen sehr heterogene Bilder verfolgter Ziele und Methoden. In jedem Forschungsfeld wurde eine Stunde des jeweiligen Angebotsformates hospitiert, um Eindrücke davon zu gewinnen, auf welche Realitäten die Befragten Bezug nehmen. In den beiden dörflichen Forschungsfeldern trug das Angebot noch den traditionellen Namen „Christenlehre“. In den beiden städtischen Forschungsfeldern hatten die Gemeindeleitungen andere Namen gewählt, ohne jedoch auf die angebotstypische Verknüpfung von freizeitpädagogischen Elementen, inhaltlichen Erkundungen und religiöser Praxis zu verzichten. Im Anschluss an die Hospitationen wurden in jedem Forschungsfeld die beteiligte Kindergruppe sowie (einzeln) Vertreter:innen der Elternschaft, des Kirchenvorstandes und die Gemeindepädagogin mithilfe offener Leitfäden (im Falle der Kinder mit spielerischen Mitteln) interviewt. Die verschriftlichten Daten werden derzeit mithilfe der Dokumentarischen Methode ausgewertet (Bohnsack, 2014; Nohl, 2009). Bei dieser Methode geht es u.a. darum, in die alltägliche Handlungspraxis eingesunkene Orientierungen, Wissensvorräte und Enaktierungspotentiale durch verschiedene Interpretationsschritte sichtbar zu machen. Sämtliche Hospitationen, Interviews und Interpretationen erfolgten in Teams. Begleitet wird das Projekt von einer gemischt zusammengesetzten Beratungsgruppe sowie, in sozialwissenschaftlicher Hinsicht, von einem Mitarbeiter des Institutes für Mikrosoziologie der TU Dresden. Die Trägerschaft des Projektes lag bis September 2020 bei der Evangelischen Hochschule Moritzburg; seit Sept. 2020 liegt sie beim Studiengang für Evangelische Religion-und Gemeindepädagogik an der Ev. Hochschule Dresden. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist für 2023 geplant, sowohl in Form eines Forschungsbandes als auch einer praktischen Handreichung zur Konzeptionsentwicklung für Gemeindepädagog:innen und Ausschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit in Kirchenvorständen / Gemeindekirchenräten. Die Verfahrensweisen im Projekt sollen sicherstellen, die Ergebnisse über die sächsischen Bedingungen hinaus auf andere Landeskirchen in Ostdeutschland zu übertragen und auch in westdeutschen Landeskirchen überall dort Hilfestellung zu leisten, wo eine konzeptionelle Reflexion der lokalen und regionalen Formate der gemeindlichen Arbeit mit Kindern erstrebt wird. Der folgenden Darstellung liegen Zwischenergebnisse der komparativen Analysen innerhalb der vier Felder sowie zwischen den vier Befragtengruppen zugrunde. (Vier Kindergruppen, vier Gemeindepädagoginnen, 18 Väter und Mütter. Vier Elternteile wirkten zugleich als Vertreter:innen der Kirchenvorstände.) Einschränkend soll noch einmal unterstrichen werden, dass sich das Forschungsprojekt nicht speziell mit der Frage nach der konfessionellen Zugehörigkeit beschäftigte. Der Taufstatus der Kinder wurde nicht erfragt. Die befragten Eltern wurden über die Gemeindepädagoginnen gewonnen. Eine Untersuchung der Perspektiven von Kindern und Eltern, die nicht mehr mit Christenlehre im Kontakt sind oder es nie waren, hätte ein anderes Design erfordert. (Zu einer solchen Fragestellung vgl. Teilergebnisse des Forschungsprojektes „Kirche, Kleinstadt, Lara Croft “, Steinhäuser, 2002a.) Leitend für die folgende Darstellung ist die Frage: Welche Indizien für den Phänomenkomplex „Entwicklung konfessioneller Zugehörigkeit“ setzen die Perspektiven der Befragten auf das jeweilige parochiale Format in der Christenlehre-Tradition frei?

3.2 Ausgewählte Ergebnisse

3.2.1 Perspektiven der Eltern

Angesichts der erzieherischen Grundstruktur im Generationenverhältnis nimmt es nicht wunder, dass bei der Frage nach „Kontaktflächen“ zunächst nicht die teilnehmenden Kinder selbst, sondern ihre Eltern in den Blick kommen. Denn in den meisten Fällen liegt der Teilnahme der Kinder eine Entscheidung der Eltern voraus, ihr Kind anzumelden. Diese Anfangsentscheidung fällt nicht spontan und isoliert. In ihr fließen viele Aspekte zusammen. Ein breites Spektrum von Verhältnissen zu Religion, Kirche und Christenlehre wird sichtbar. a) Beispielsweise erzählen manche Eltern engagiert, emotional und mit anschaulichen Worten von eigenen Erfahrungen mit Christenlehre in der Kindheit. Diese Erinnerungen können sich handlungsleitend in die Gegenwart verlängern. Wurde die Zeit damals als positiv erlebt, kann daraus der Wunsch nach Wiederholung für das Kind wachsen. Doch nicht überall sind biografiebezogene Motivationslagen feststellbar, und wenn, dann sind sie weder einheitlich noch geradlinig. Recht anschaulich wird das an einem Elternpaar im großstädtisch geprägten Feld III. Hinsichtlich der eigenen Lebensgeschichte berichten der Vater von wenigen und die Mutter von negativen Prägungen. Der Vater blickt auf seine religiöse Sozialisation in der BRD mit Distanz. Auf seine Erfahrungen im Religionsunterricht blickt er positiv zurück, im Vergleich zu den negativen kirchlichen Bildungserfahrungen seiner Frau (III-EVa-64: „also ich hatte jetzt nicht son traumatischen Religionsunterricht in weiten Teilen (…) natürlich hat man ja auch da ganz großartige Lehrer“). Die Konfirmation „hat man noch mitgemacht“ (III-EVa-72), „obwohl wir jetzt bestimmt nicht besonders kirchennah waren zuhause“ (III-EVa-13). Die Mutter erzählt lebhaft, ausführlich und sehr kritisch von ihrem Erleben der Christenlehre im Herkunftsort in der DDR, erteilt durch eine Pfarrfrau („@das war furchtbar@“, III-EMu-20). Aufgrund dieser Erfahrungen wechselte sie zum Konfirmandenunterricht in einen Nachbarort. Die Junge Gemeinde, später, sei „noch schlimmer“ (III-EMu-16) gewesen. Bis heute seien ihr Rüstzeiten suspekt: „das ist glaub ich bei mir für immer verbrannt.“ (III-EMu-73) Auch habe sie das ständige Gefühl gehabt, etwas Halbverbotenes zu tun. Die Angst vor eingeschleusten Spitzeln machte ihr zu schaffen (III-EMu-21–23). Als kirchliche Sozialisation sei das alles jedenfalls „gänzlich schief gegangen“ (III-EMu-16). Weil die Eltern aber heute, in der Großstadt, die Gemeindepädagogin ihrer Kirchgemeinde während der Kindergartenzeit ihrer Töchter als aufgeschlossen und kompetent erlebten, unterstützen sie nun lebhaft deren Teilnahme an der – wie es dort inzwischen heißt – „Kinderkirche“. b) Auf diese und ähnliche Weise ist die Anfangsentscheidung, das Kind zur Christenlehre anzumelden, eingebettet – (1) in familiäre Traditionen (z. B. erzählten die befragten Kinder ohne Ausnahme, dass auch ihre Geschwister zur Christenlehre gingen, gehen oder gehen werden), (2) in Teilnahmen an weiteren Angeboten der Kirchgemeinde (Gemeindefeste, Rüstzeiten, Familiengottesdienste etc) sowie (3) in positive Vorerfahrungen mit der Gemeindepädagogin. Anders gesagt: Der Blick auf den familiären Kontext fordert eine systemische Perspektive auf „Christenlehre als Kontaktfläche“ heraus. c) Gelegentlich zeigt sich ein Motiv elterlich erwünschterErstbegegnung. Im dörflichen Kontext von Feld II erzählt die Gemeindepädagogin von Eltern, die selber nicht kirchlich gebunden seien, aber dennoch ein (nicht näher erläutertes) Interesse an der Teilnahme ihrer Kinder an der Christenlehre hätten. (II-Gp-10: „… Eltern, (.) die Kinder in die Christenlehre schicken, weil sie sagen: Ich, (.) ich weiß davon gar nix, ich bin nicht getauft, niemand anderes ist (.)…“) Eventuell werden diese Kinder fast ausschließlich durch die Christenlehre mit christlichem Glauben und kirchlicher Praxis bekannt. d) Ähnliches gilt für die Schnittflächen zwischen elterlicher Veranlassung bzw. Erziehungsverantwortung und kindlicher Eigeninitiative. Im Dorf Waldhofen (Feld I) spielt die Gemeindepädagogin mit der Christenlehregruppe gern nach der Stunde im Freien vor dem Haus. Manchmal fragen vorbeikommende Kinder, ob sie mitspielen dürften.

I-Gp-58: „Wenn die Kinder kommen, dann sag ich den Kindern: ‚Fragt zuhause!‘ und dann geh ich hin. Zu den Eltern. Nor, und sag nochmal, vergewissere mich, dass das weil das von DDR-Zeiten ist das da […] durften wir die […] nicht einfach mit reinnehmen, und das ist einfach drin [im Blut], da muss man mit den Eltern dann reden, und die Mutter hat gesagt: ‚Ich will das aber. Grad beim Peter. Sonst hat der davon überhaupt keine Ahnung. Und ich möchte gerne, dass der das wenigstens kennenlernt. Und sich dann entscheiden kann.‘ Wenn er's nicht kennt, kann er sich ja nicht entscheiden. Wofür oder wogegen denn.“

In diesem Ausschnitt wird geradezu „spürbar“, wie komplex sich ein – an sich wenig spektakuläres – Gestaltungselement (in allen vier hospitierten Feldern spielten die Gruppen vor oder nach der Stunde im Freien) in einer konkreten Situation zur Kontaktfläche „entfaltet“ und als solche beruflich „engagiert ergriffen“ werden kann. Solche Szenarien liegen gleichsam „hinter“ den ca. 20% konfessionell nicht gebundenen Kindern, von denen oben statistisch die Rede war. Der konfessionelle Hintergrund in Peters Familie, von dem die Gemeindepädagogin erzählt, wird durch Peters eigene Schilderung im Interview konkretisiert: „Also meine Mama: Ja (.) weil sie ja auch an Gott glaubt, und mein Papa der glaubt nicht daran, und deswegen gehe ich hier zur Christenlehre und in der Schule zu Ethik.“ (I-KPeter-4) Peters Erzählung spiegelt ein innerfamiliäres Rational, wie sich eine in den Personen der Eltern gegebene Situation unterschiedlicher Konfessionalität in unterschiedlichen Formalstrukturen der religiösen Bildung des Kindes spiegeln kann. e) Unter den verschiedenen Veranlassungen der Eltern, ihre Kinder zur Christenlehre zu schicken (oder gehen zu lassen), taucht auch eine kompensatorische Zweckbestimmung auf. Kennzeichnend hierfür ist, dass konfessionell gebundene Eltern eine religiöse Erziehung ihrer Kinder wünschen, sich selbst davon aber überfordert fühlen und aus dieser Selbstwahrnehmung einen Arbeitsauftrag an das gemeindepädagogische Bildungsangebot ableiten. Von so einem kompensatorischen Verständnis erzählen die Gemeindepädagoginnen mehrfach – es scheint ihnen häufiger zu begegnen.

II-Gp-7: „… Eltern, die mir sagen (.): ‚Ich kann auf die Fragen von meinem Kind nicht antworten (.), das möchte in die Christenlehre, ich selber (.) kann dazu nichts sagen und deshalb (3) soll das in die Christenlehre gehen, weil ich kann dazu nichts sagen.‘ Das sagen sie mir so auch (.) […] also auch bei (.) bei Gläubigen, also auch, wo die Kinder getauft sind: ‚ich schaffe das jetzt zuhause nicht, den- biblische Geschichte erzählen, mit den- zu beten, (.) ((ähm)) da schick ichs wenigstens in die Christenlehre.‘“

Diese Schilderung wird auch von manchen Eltern gespiegelt:

II-Mu-14: „…also beten tun wir zuhause überhaupt nicht. (..) Das ist also hier, dass wir jetzt Tischgebet machen oder abends haben wir mal eine Weile / wir haben so einen Gebetswürfel, da konnten sie mal / aber das machen wir, nee, auch nicht wenn wir bei Omi und Opa sind / das ist / das machen die eigentlich hier [in der Christenlehre] und das dürfen die / wenn jetzt zuhause, weiß ich nicht, ob die das abends so für sich in Gedanken machen, das kann schon sein.“; III-KV-29: „…dass die Kinderkirche heute einen ganz zentralen Beitrag leistet auch zur zur Glaubenssozialisation […], was aber och in den Elternhäusern dazu will ich mich gar nicht ausnehmen gar nicht mehr so gelebt wird.“

Was es zu ‚kompensieren‘ gilt, kann sich auf die Ebenen des Wissens und der Praxis beziehen. Hierbei kommt es auch zu retroaktiven Wirkungen inhaltlicher Impulse aus der Christenlehre in die Herkunftsfamilien der Kinder. Dieser Aspekt wird von Frau Kaiser (II-Mu) eindrücklich unterstrichen, wenn sie erzählt, sie habe Bilder, die die Kinder zum Thema „Tod, Trauer, Verlust“ in der Christenlehre gestalteten, in ihrer Wohnung aufgehängt, wodurch Besucherinnen zu Fragen und anschließenden diesbezüglichen Gesprächen motiviert wurden. f) Auffälligerweise sprechen alle Eltern der Christenlehre eine stärkende Funktion im Kontext konfessioneller Minderheit zu. Sie thematisieren in vielfältiger Weise die Situation ihrer Kinder in peer-groups und Schulklassen, teils auch mit Erlebnissen von Verspottung oder Bestreitung. Es scheint sich um eine durchgängige Erfahrung zu handeln, unabhängig von regionalen oder sonstigen soziogenetischen Differenzen.

II-Mu-11: „Ich will halt, dass die halt ein ein Bild von der Kirche kriegen, dass das nicht so / ich sehe das ja bei mir auf Arbeit, […] die eine Mutti, die war immer so skeptisch: ‚naja in der Kirche, […] die sind alle blöde und öko‘ und [..] denken, wir sind eine Sekte oder irgend so etwas […] ich will halt, dass sie wissen, wie das ist in der Kirche und dass sie sich da aufgehoben fühlen können…“; IV-Mu-62–64: „…in der Schule (.) […] dass auch schon Kinder gesagt ham das is Quatsch…“; III-EMu-59–63: „… ein Grund warum die Kinder natürlich auch in die Christenlehre gehen wir hatten ja die größte Angst dass((ähm)) d- da in dem Religionsunterricht 3 4 Hansel‘n sitzen und der Rest geht in Ethik ne weil sie sagen: ‚Was wohin geht ihr? Wollt ihr euch lächerlich machen oder was?‘ […] Aber ich glaube trotzdem spüren die das noch dass es immer Kinder gibt die da och so wie wie also das wurde irgendwie nicht abgelegt ja irgendwie. Freies Reisen wurde sofort wieder angenommen; freie Rede wurde sofort wieder angenommen; aber irgendwie die Kirche verpönen das wurde nicht abgelegt ja und ((äh)) da gibts immer welche die so - uh - irgendwie blöden […] also unsere Kinder, die würden lieber niemanden ansprechen weil sie da denken da gibt’s bloß Saures…“

In Auseinandersetzung mit solchen Erfahrungen weisen die Eltern dem gemeindlichen Bildungsangebot zwei Funktionen zu: Zum einen als Refugium – ein geschützter Ort, wo Glauben als etwas Selbstverständliches, Unbestrittenes erlebt werden könne. Zum anderen als Stärkung für real erlebte oder antizipierte Auseinandersetzungen mit kirchen- und religionskritischen Einflüssen, auch in den Medien. Diese stärkende Funktion wird auch aus gemeindepädagogisch-beruflicher Sicht bekräftigt:

III-G-34: „…ich merke dass die: e=vielleicht dankbar sind auch als Christen Freunde zu haben das ist ja in der Schule da is man dann ja schon einer von ganz wenigen wenn überhaupt ((äh)) und […] dass man mit den- trotzdem ehrlich über Glauben reden kann und die dort ((ähm)) dabei sind […] das is den Jungs irgendwie ganz ganz wertvoll auch also ((äh)) in einer ((äh)) zunehmend säku-säkularisierten Umgebung ((ähm)) christliche Freundschaften zu bieten ((ähm)) über Jahre lang ((äh)) also das das find ich auch=n e:n Anspruch.“

Die Kinder haben übrigens in den Gruppeninterviews nichts von solchen Erfahrungen von Minderheitensituation oder Diskriminierung erzählt. Sie waren allerdings auch nicht direkt danach gefragt worden.

3.2.2 Kontaktflächen als „Dimensionen“ von Christenlehre

Betrachtet man Christenlehre also als eine „Kontaktfläche“ zu konfessionell nicht gebundenen und/oder religionskritischen Menschen – welche Ebenen bzw. welche Dimensionen kommen dabei in den Blick? Eine solche Ebene wurde bereits genannt, wenn Eltern ihren Kindern die Teilnahme ermöglichen, um grundlegende Kenntnisse bzgl. Inhalte und Praxis christlicher Religion zu erwerben (3.2.1.c & d). Im begrenzten Umfang des vorliegenden Beitrags können die folgenden Abschnitte lediglich exemplarische Punkte benennen und mit Interviewausschnitten veranschaulichen. Zumeist werden in ihnen Potentiale von „Kontaktflächen zu konfessionslosen Menschen“ sichtbar, nicht Realisationen, denn, wie gesagt, die Untersuchung folgte einer weniger spezifischen Leitfrage. a) Personen: andere Kinder Die personale Ebene der Christenlehre spielt eine ganz prominente Rolle in den Perspektiven von Kindern und Eltern auf Christenlehre. „Wir“, „zusammen“, „miteinander“, „gemeinsam“ – die häufige Verwendung solcher Vokabeln in den Interviews bestätigt, was auch während der Hospitationen wahrnehmbar war: Die Kinder nehmen sich als Gruppe wahr. Sie erzählen davon in direkter Verbindung mit Wertungen, und zwar unter Verwendung unterschiedlicher Bezugspunkte. Manche betonen gegenseitige Verlässlichkeit. (III-Brief 1: „Liebe Clara, In der Christenlehre da halten wir zusammen. Hier ist es cool.“) Sie begrüßen es, miteinander bestimmte Dinge zu tun. (IV-KSvenja-3: „…dass ((ähm)) dass alle Kinder zusammen spielen können…“; III-KAaron-3: „… ich freue mich dass wir was zusammen machen, also dass wir zusammen lernen…“) Auch spezielle Sozialformen reflektieren sie als positiv für das Gruppenklima (IV-KFelina-23: „ich finde noch singen schön und (ähm)) [den Wechsel von] Mädchen und Jungs weil es einfach getrennt is […] wenn wir mal was zusammen machen ist es halt viel zu laut und dauernd redet jemand rein…). „Gemeinschaft“ erscheint als ein Wert, den die Kinder anerkennen und befördern. Das heißt nicht, dass solchen positiven Bewertungen einheitliche Meinungen zugrunde liegen würden (weder in den Stunden noch in den Interviews). Es scheint den Kindern auch nicht wichtig, Einheitlichkeit zu erstreiten (außer bei den Regeln am Kicker). Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass die Gruppe ihnen ein angenehmes Maß an Freiheit im Verhältnis von Nähe und Distanz gibt. Das „Zusammensein“ ist ihnen wichtiger als das Erleben von Homogenität. Wie bereits anklang, nutzen manche Kinder die Teilnahmeoffenheit der Christenlehre, um Freunde mitzubringen (s.o. 3.2.1.d). Generell finden sich unterhalb der Gruppen-Ebene dichte Beziehungen zwischen einzelnen Kindern. Auf vielfältige Weisen beschreiben sie, dass es ihnen wichtig ist, im Rahmen des gemeindlichen Angebotes Freundschaften pflegen zu können. (II-KChristina-2: „…ich freue mich auch auf meine Freunde, die ich hier hab.“; III-KChristina-21: „ich hab mich halt auch auf meine Freundin Noemi gefreut, und die wechselt dann nächstes Jahr mit mir in die Donnerstagsgruppe.“) Fehlende Freundschaftsbeziehungen werden von ihnen als Manko erzählt, Konflikte mit anderen Kindern als belastend für die Motivation zur Teilnahme. Die hohe Bedeutung der Pflege von Freundschaften spiegelt sich auch in den Erzählungen der Eltern.

II-Mu-4: „was denen viel bringt, ist dieses Gemeinschaftsgefühl, eine Gruppe zu sein, der Austausch mit den Freunden […] die sind sehr beliebt, die Zwillinge und die bringen dann eben auch (.) auch beim Weihnachtssingen ist das so (.) die andere Freundin, die geht überall hin mit, wo die Zwillinge mit sind. Also wenn wir wo fehlen, dann fehlen auch meistens zwei, drei andere Kinder...“; IV-Mu-155: „die will och immer (.) […] wer kommtn in den Kindertreff (.) wenn da jetz- also drei vier vielleicht an dem Tag wenn die wüsste die gehen jetz nich hätte se gloob ich jetz och keene Lust da hinzugehen…“

b) Personen: die Gemeindepädagoginnen In den Perspektiven der Kinder spielen die Gemeindepädagoginnen eine ebenso unausdrückliche wie verlässliche und zugewandte Rolle. Insgesamt gesehen, scheinen sie zu den unbefragten Voraussetzungen des Ereignisses zu gehören. Näherhin betrachtet, sind es v.a. ihre sozialen Kompetenzen, die von den Kindern mit Ausdrücken vertrauensvoller Beziehungsdichte gewertschätzt werden (symbolisiert z. B. in der informellen Anrede der Gemeindepädagogin, Frau Schmidt, als „Schmidti“ durch die Kinder in Feld I). Die persönliche Beziehung bildet gleichsam den Boden für alles andere, was ihnen die Kinder zuschreiben: Tradition überbringen (z.B. durch spannende Geschichten), religiöse Gestaltungen vorschlagen (Gebete, Lieder, Segen etc.) und überhaupt „tolle Sachen machen“ (I-KPeter-1). Die Eltern (und Kirchvorsteher:innen) sehen in den Gemeindepädagoginnen mit ihren beziehungsorientierten Arbeitsweisen, noch viel expliziter als die Kinder, den Sinn von gemeindlicher Bildungsangebote und darüber hinaus von Kirchgemeinde insgesamt verkörpert.

IV-KV-77: „… was auch Gemeindepädagogik fü:::r as- also vermittelt und ((äh)) für ne Bedeutung ((äh)) an sich hat und ((äh)) ich denke die liegt halt in der inhaltlichen methodischen Arbeit aber auch in der Beziehungsarbeit halt einfach nor? Die ((äh)) finde ich ja immer wieder also son Kerngedanke is och wenn wir von Gemeinde Gemeindeleben ((äh)) Glauben ((äh)) sprechen und och ((äh)) von von Mission und missionarischen Angeboten das genau das eigentlich der Kern ist ((äh)) die ((äh)) Beziehung zu ((äh)) offzubauen zu pflegen zu halten zu gestalten.“

Durchgängig schätzen die Eltern die Gemeindepädagogin als verlässliche Bezugsperson ihrer Kinder.

I-KV12: „So der Umgang mit den Kindern, da braucht man ja auch ein Feeling dafür. Das geht ja nicht einfach so. So manch einer hat ein Händchen für Kinder, der andere eben nicht. Bei ihr ist es einfach so, die Kinder fühlen sich wohl.“; II-E2-9: „…also die kennen die [Anna] ja wirklich jetzt nicht bloß von der CL, die kennen die auch von der Singegruppe und dass die auch (.) eine wichtige Bezugsperson ist…“; III-Mu-54: „…sie ist immer so ‚gechillt‘, würden meine Kinder sagen, so ein Ruhepol und sie ist so lieb. Das sagt auch Doreen ja immer: ‚die ist einfach lieb‘. Die schimpft nicht…“; IV-Mu-91: „…und ooch wie sie off die Menschen off die Kinder (.) zugehn, und ob die dort gerne hingehn also dann och zum zur Christenlehre.“

In diesen Arbeitsweisen verbinden die Gemeindepädagoginnen Beruf und Berufung, Funktion und Person. Durch ihre verknüpfenden Tätigkeiten zwischen verschiedenen Äußerungsformen und Beteiligungsgruppen in der Kirchgemeinde sowie durch ihre spezifischen Möglichkeiten zum Überschreiten konfessioneller Grenzen (s. o. Abschn. 3.2.1.d) können sie als ‚personale Kontaktflächen‘ angesehen werden. Dies ist Teil ihrer Professionalität. c) Räume erschließen Noch bevor hinter den Personen bestimmte Veranstaltungsmerkmale sichtbar werden, spielt die Kategorie des „Raumes“ eine ausschlaggebende Rolle als „Kontaktfläche“ zwischen einem gemeindlichen Bildungsangebot und teilnehmenden – ggf. konfessionslosen – Kindern und ihren Eltern (vgl. Steinhäuser 2002b). V.a. aus elterlicher Perspektive trägt das gemeindliche Angebot zur selbstständigen Erschließung des „Nahraums“ durch die Kinder bei. Sie erläutern dies sowohl am Beispiel von öffentlichen Veranstaltungen, als auch an Gebäuden. Besonders im dörflichen Kontext gibt es eine Vielzahl sozialräumlich erkennbarer Kontaktflächen (I-V13: „Frau Schmidt macht ja dann auch viel, wenn wir jetzt im Dorf zum Beispiel Dorffest haben, dann macht eben mal die Christenlehregruppe was…“, hier ist auch die Errichtung eines Spielplatzes zu nennen, s.u. 3.2.3). Auch ein bewusster Akzent auf den Kirchgebäuden als kommunales Integrativ ist hier zu nennen. Häufig verwendete Begriffe wie „zuhause“, „heimisch“ und „verwurzeln“ deuten darauf hin, dass diese Gebäude sozial-integrativ konzeptionalisiert werden:

II-KV-14a: „Das ist eine Chance, sich hier zu verwurzeln und zuhause zu fühlen. Eine Verwurzelung und ein Zuhause. Und das ist gerade total wichtig, finde ich. Aufm Dorf, da lebt man ja meistens in bisschen länger, die meisten haben hier ein Haus, nicht so wie in der Stadt. Das ist die äußere Struktur, dass wir das hier auch so leben – dort ist die Kirche, der Friedhof, das Pfarrhaus. Man hört alles voneinander, man packt auch gemeinsam an.“

Diese sozial-integrative Perspektive auf kirchliche Gebäude wird sowohl von dörflichen als auch von städtischen Befragten entfaltet. Sie kann eingeordnet werden in partizipative (s.u.), aneignungsbetonte Handlungsmaxime (II-Gp-1: „dass das (.) dass das ihr Gemeindehaus ist, ihre Kirche und sie sich auch heimisch fühlen könn- (.) //Hmhm// also die, die erobern sich zum Teil die Räume und das (.) finde ich schön.“). Einen bemerkenswerten Akzent im Verhältnis von gemeindlichem Bildungsangebot für Kinder und der Frage nach „Räumen als Kontaktfläche“ setzt die Situation in Waldhofen (Feld I): In diesem Dorf gibt es keine kirchlichen Gebäude. Die Christenlehre findet seit Jahrzehnten im Vereinshaus des Dorfes statt. In diesem Gebäude, an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit ist sie als eine feste Größe im Dorfbewusstsein verankert – sowohl bei diversen dörflichen Vereinen, die die Veranstaltungszeit respektieren als auch bei einer Gruppe von Kindern, die sich hin und wieder einen Spaß daraus machen, die Christenlehre von außen zu stören, wie die Gemeindepädagogin erzählt. Es ist hier die Veranstaltung Christenlehre selbst, die den „Raum“ – und damit die Kontaktfläche – schafft. d) Eigene Themen Eine der wesentlichen Kontaktflächen der untersuchten Formate der gemeindlichen Bildungsarbeit mit Kindern besteht darin, dass sie den Kindern Raum geben, eigene Anliegen einzubringen und eigene Fragen voranzubringen, und genau dafür wertgeschätzt werden. Die Formen, in denen dies geschieht, erlaubt leichtfüßige Beteiligung, getragen nicht von umfangreichen Vorkenntnissen oder viel Praxiserfahrung, sondern vor allem von persönlichem Angesprochensein und Artikulationsbedürfnis. Wo es in der Anfangsphase der Veranstaltung eine Austauschrunde gibt, bildet diese eine Art „Anker“ für die Erzählungen der Kinder zur Christenlehre generell. Die Kinder schätzen es, von sich selbst zu erzählen und von anderen zu hören. Es kommt zu einer Verdichtung der Beziehungen innerhalb der Gruppe, weil es ihnen dabei nicht nur um Ereignisse, sondern auch um Gefühle geht.

I-KDeborah-1: „… dass es sich auf jeden Fall lohnt, dort hinzugehen, weil wir reden über Gott und wenn du jetzt nicht so [sucht nach Worten] (2), also geknickt von der Schule kommst, dann baut dich eigentlich Christenlehre auch oft wieder auf.“; II-KEmil-3: „… ich würde wirklich Erzählrunde da lassen, weil ((ähm)), da kriegt man mehr die Gefühle los.“; II-KPia-15: „Äh, wenn was Blödes passiert ist oder (.) oder so, ((ähm)), was man halt einfach den anderen auch sagen will.“ III-KBernd-21-23: „Ja, und diese Stein-Runde, das ist auch noch […] na, damit wir uns ein bisschen austauschen können. └K?: Was wir gemacht haben┘ dass wir zusammen reden können, was vielleicht mal traurig war, was schön war.“

Die Lebhaftigkeit, Ausführlichkeit und Nachdrücklichkeit solcher Erzählpassagen der Kinder weist darauf hin, wie wichtig ihnen dieses Element ist. Diese Interpretation passt zu der in den Hospitationen wahrgenommenen konzentrierenden, persönlich öffnenden Atmosphäre. Elemente ritueller Gestaltung (Weiterreichen von Symbolen wie „Stein“ oder „Schmetterling“) sowie die Verknüpfung mit religiöser Praxis (Weiterreichen einer Kerze, Adressieren des Erlebten im Gebet) unterstützen die kommunikative Dichte. Anscheinend betrachten die Kinder die Austauschrunde in der Gruppe als günstigen Rahmen für eine gefühlsbetonte Verbalisierung des individuellen Erlebens, für Entlastung, für Anteilgeben und Anteilnehmen sowie zur religiösen Expression (II-KMatthias-13: „…man kann von sich berichten, man kann was loswerden, was man unbedingt erzählen will. Und man kann da gleich für (.) das (.) für (.) das Gott sagen oder danken oder bitten.“). e) Partizipative Gestaltung In allen vier Untersuchungsfelder bilden die Möglichkeiten, „mitzumachen“, für die Kinder einen wichtigen Bezugspunkt ihrer Erzählungen und Reflexionen. Dieser Punkt klang bzgl. der Austauschrunde bereits an. Er wird verstärkt durch alles, was die Kinder im Summarium „Spaß“ bündeln. Ganz vorn in den Entfaltungen stehen wiederum bewegungsorientierte Spiele, deren Auswahl die Kinder mitbestimmen dürfen. Rückt ein Spielangebot zu nahe an unterrichtsähnliche, kognitive Aufgaben (wie im Angebot der gemeinsamen Entwicklung von Fragen und Antworten, die dann als Ereigniskarten in einem themenbezogenen Würfelspiel Verwendung finden sollen, Feld 4), sinkt die Beteiligungsbereitschaft rapide. So erscheint der Begriff „Spaß“ als eine Chiffre für die Bedingung der Möglichkeit selbstbestimmter Beteiligung. Den Kindern sind auch andere sinnliche Elemente wie Essen und Trinken wichtig - ob nun in Form von Tee und Keksen oder in Form eines Brotbackofens (Feld II). Auch die Beschäftigung mit konkreten Inhalten wird von den Kindern häufig unter der Überschrift „Spaß“ subsumiert, konkretisiert durch „spannend“. Hier geht es um eine andere Form von „mitmachen“: In Geschichten eintauchen, Problemstellungen diskutieren, unbekannte Sachverhalte erkunden. Die Kinder sprechen von „lernen“, um diese Art der Beteiligung zu überschreiben. (I-KJohanna-1: „weil Christenlehre immer spannend ist und weil wir auch immer zusammen viel Spaß haben.“ II-KMatthias-14: „… die Geschichten und die Gespräche über die Geschichten (...) da kann man viel lernen dabei und die machen auch Spaß.“) Mit dem Attribut „spannend“ beschreiben die Kinder die Erlebnisqualität solcher Tätigkeiten. Spannend erzählte Geschichten bilden für sie eine Art Brücke zwischen „Spaß“ „Inhalt“ und „wichtig“. Kommen die drei Faktoren zusammen, entsteht ein Gefühl von Relevanz. „Bibel“, „Gott“ und „Jesus“ fungieren in ihren Erzählungen als Codes der Sache, um die es in Christenlehre geht. In Waldhofen (Feld I) beschreiben die Kinder die gesamte Veranstaltung prominent von der Begegnung mit diesen Inhalten her. (I-KKatharina-2: „dass wir gemeinsam über unseren Glauben reden können“) In Feld II und III hingegen kommen die Kinder erst im späteren Verlauf des Interviews auf Gott, Geschichten über Gott, Gespräch über die Geschichten zu sprechen. Besonders in Meisterfurt (Feld III) geraten die Kinder dabei in eine hitzige Diskussion:

III-KEmilia-14: „Kinderkirche ist ja nicht nur ((ähm)), hier, so, ((ähm)), hier so Entspannung so, man muss auch was tun.“

III-KDoreen-13: [aufgeregt] „ich hab noch was! Reden und diskutieren, weil wir reden ja auch und sitzen nicht die ganze Zeit nur da, und müssen ja auch diskutieren, was jetzt genau da…“

Kinder [durcheinander]: „Ja.“

III-I -66 „Worüber redet man am wichtigsten in der Christenlehre?“

III-KBernd-26: „na, über die Sachen, die wir erlebt haben, einmal, und über die └“

[unklare Zuordnung]: „└„über Gott, über Gott, über Gott“.

III-KBernd-27: „└ Geschichten, die wir erzählt haben“.

[unklare Zuordnung]: „└ Ja über Gott, über Gott. Wir reden über Gott.“

III-I-67: „Ja. Und du sagst?“

III-K?: „Naja, über Jesus, das was unser Thema ist, und wir haben ja jetzt auch diskutiert: ‚Ist das Gottesreich schon da, oder ist es nicht da?‘“ [=Thema der heutigen Stunde]

Der Ausschnitt gibt mehrere Hinweise auf die Konstruktion der Inhalte durch die Kinder. Zunächst hat es den Anschein, als ob die Kinder solche Gegenstände und Themen als „gesetzt“ ansehen. Würde man fragen, wer denn „setzt“, so bezögen sich die Kinder vermutlich auf die Gemeindepädagogin (als Vertreterin eines institutionellen Interesses an der Beschäftigung mit solchen Themen). Doch solche Überlegungen wurden von den Kindern nicht angestellt und im Interview auch nicht erfragt. Stattdessen verwendet Bernd ein inklusives „wir“ hinsichtlich der Geschichten. Schon vorher bezieht er die Gespräche auf die mitgeteilten Erlebnisse. Das heißt, dass die eigenen Fragen der Kinder, ihre eigenen Themen durch die Modi der Begegnung hindurch zum Zuge kommen – anlässlich der Erzählrunde, einer Geschichte oder einer aufgeworfenen Problemstellung. Noch eine dritte Dimension von „mitmachen“ soll erwähnt werden, wiederum anders konnotiert als in der Austauschrunde, oder zu bestimmten Inhalten und Themen. Wenn die Kinder in den Interviews vom Profil des gemeindlichen Angebotes erzählen, spielen Beten und Singen eine prominente Rolle. Wo sie dabei etwas aktiv mitgestalten können, heben sie dies lobend hervor. (III-KEmilia-6: „… ich finde die (..) Aufsteh-Lieder immer total toll.“) Attribute wie „Spaß“ und „spannend“ verwenden sie in diesem Bereich, ähnlich wie bei der Austauschrunde, selten. Anscheinend geht es um eine andere Art von „mitmachen“, auf eine eigene Weise freudebetont. (I-KRebekka-2 über die Motive ihrer Vorfreude auf die nächste Stunde: „dass wir beten, und ((ähm)) dass wir auch ein- miteinander da sein °können°.“) Doch auch diese Freude kann individuell eingeschränkt werden, wie folgender Wortwechsel zwischen Friederike und Christina andeutet (bezogen auf die Frage, welche Station im Ablauf einer Kinderkirche die Kinder weglassen würden):

III-KFriederike-7: „Na, beten - es passt eigentlich, aber irgendwie ist es manchmal ganz schön langweilig, dann, beten.“

III- KChristina-13: „Also das muss bleiben, weil, das machen wir so oft.“

III- KFriederike-8: „Ja, es gehört dazu, aber es ist manchmal ganz schön langweilig.“

III-KChristina-14: „Ja aber […] °also ich würde es nicht raus tun.°“

Insgesamt gesehen gehen die Kinder einerseits davon aus, dass Formen ritueller Praxis zu Christenlehre und Co. dazugehören (in Formulierungen wie „es passt“ und „so oft“ lässt sich ein Stück Institutionsleitung vermuten). Andererseits hängt die individuelle Akzeptanz vom Grad äußerer („auswählen dürfen“) oder innerer Beteiligung („langweilig“) ab. Religiöse Bildung erscheint als performative Teilhabe am Projekt christlicher Erziehung. Die dabei verwendeten Gebete, Lieder, Segensformeln oder anderweitigen Elemente explizit religiöser Praxis werden von den Kindern als Gelegenheit zur subjektiven Expression genutzt und als ein Hineinfinden in gegebene Formensprache verstanden. Dies wäre vermutlich der religionsdidaktisch anspruchsvollste Bereich in der Gestaltung von „Kontaktflächen“ zu konfessionell nicht gebundenen Kindern. Ob und unter welchen Bedingungen er von diesen auch genutzt werden kann, wäre Gegenstand einer eigenständigen, weiterführenden Untersuchung. Als konzeptionelle Leitlinie zeichnet sich aber ab, dass die beteiligten Erwachsenen – ob nun Eltern, Gemeindepädagoginnen oder KV-Vertreter:innen dem Tun und Erleben mehr Wirksamkeit zutrauen als einer (Christen)-„Lehre“. f) Abgrenzung zum schulischen Religionsunterricht Häufig beziehen sich Kinder wie Erwachsene vergleichend auf den schulischen Religionsunterricht, um ihre Perspektiven auf Sinn und Chance des gemeindlichen Bildungsangebotes zu erläutern. Die komparative Analyse zwischen den Untersuchungsfeldern und den befragten Gruppen gibt aufschlussreiche Hinweise auf das „unklare Verhältnis“ zwischen beiden (s.o. 3.). Dass die Befragten überhaupt diesen Vergleich wählen, zeigt zunächst (a) die generelle Dominanz des Themas „Schule“ im Alltagserleben, (b) eine gewisse Verwandtschaft in den Sachen und (c) eine gewisse didaktische Schnittfläche („lernen“ – und darin das katechetische Erbe der Christenlehre). Wie die Kinder und Eltern ihren vergleichenden Bezug auf Schule jedoch ausführen, zeigt noch mehr - nämlich dass sie die Christenlehre keineswegs als ein „abgeleitetes Format“ auffassen, sondern als eine Begegnungschance sui generis. Sie sehen RU als nützlich an zum Erwerb allgemeiner Kenntnisse in Bezug auf Religion(en). Er kann auch „Spaß machen“. Das sagen Kinder wie Eltern dann, wenn sie von Gestaltungselementen erzählen, die denen in der Christenlehre ähneln (projektförmig in der RU-Klasse ein Krippenspiel einüben, was dann in der Kirche für die ganze Schülerschaft vorgespielt wird). Auffälligerweise trifft dies nur auf Feld II zu. Insgesamt wird die Wirksamkeit des RU sowohl begrenzt als auch kritisch betrachtet, und zwar sowohl von Eltern als auch von Kindern.

IV-Mu-69„… Religionsunterricht ist ganz gut und schön aber es is innerhalb der Schule [Handgeste wie eine Gefängnisklammer], und alles was mit Schule zu tun hat das wissen (wir) selber (.) is och unter ner bestimmten Glocke, oder ne…“; III-EMu-40f: „…also der Religionsunterricht […] was wir da schon erlebt haben […] ohne Sinn und Plan ja. […] und dann die Adventszeit; da wird eben überhaupt nicht (.) darüber gesprochen dass jetzt Adventszeit ist; […] und das sind dann so solche Sachen wo ich sage; Gott sei Dank dass sie in die Christenlehre geht ja da wird da wenigstens mal über die Dinge gesprochen die jetzt gerade @(aktuell)@ sind.“; III-KEmilia-4: „Es macht hier viel mehr Spaß, weil im Religionsunterricht muss man sitzen und zuhören und darf nicht so viel machen. Hier machen wir das eher (.) ((hmm)) […] also wir besprechen auch Sachen, wir gehen raus und wir machen das viel [überlegt] attraktiver eben.“

Schule und Religionsunterricht erscheinen als eine Art „negativer Gegenhorizont in der Bedürfnisorientierung“ (Zensuren, Hausaufgaben, durch Druck zuhören, immer nur sitzen, aufschreiben, nicht reden, nicht spielen, nicht rausgehen und austoben, nicht singen, nicht essen, strenge oder langweilige Lehrer). Christenlehre und Co. hingegen punkten in der Sicht der Kinder durch einen höheren Grad an Selbstbestimmtheit, durch Leistungsfreiheit, Wahlmöglichkeiten und Abwechslungsreichtum. Was trägt nun diese Unterscheidung für die Leitfrage dieses Beitrags, also für die Frage nach „Kontaktflächen“ zur „Entwicklung von Konfessionalität und konfessioneller Zugehörigkeit“ aus? Die Unterscheidung zwischen Christenlehre und Religionsunterricht, wie sie die Befragten anstellen, trägt zum vertieften Verständnis bei, inwiefern sie die Kontaktflächen zur Entwicklung konfessioneller Zugehörigkeit nur marginal im RU, vorrangig jedoch in Christenlehre & Co. sehen. Dies wiederum entspricht der realistischen Sicht, die die Stellungnahme der EKD zur „Religiösen Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit“ bezüglich der Aufgaben des Religionsunterrichts im Abschnitt 5.7 darlegt (EKD, 2020, S. 57 – 59). g) Kontaktfläche zur Kirchgemeinde Aus kirchentheologischer Sicht kann es nicht gleichgültig sein, dass sich die „Kontaktflächen“ zwischen gemeindlichen Bildungsangeboten mit Kindern in der Christenlehre-Tradition nicht nur bezüglich bestimmter Personen oder einzelner Formaten oder hinsichtlich bestimmter Inhalte und Aktionsformen ereignen, sondern auch im Rahmen konkreter Strukturen: Kirche und christlicher Glaube als Gemeinde existierend. Von daher legt sich die Frage nahe, ob und welche Wirksamkeiten die Befragten den genannten Bildungsangeboten in oikodomischer Hinsicht beimessen. Zunächst lässt sich festhalten, dass die althergebrachte funktionalistische Formel „Kinder sind die Gemeinde von morgen, deshalb heute Arbeit mit Kindern“ nur marginal als Begründung für das jeweilige Format der Arbeit mit Kindern in Anspruch genommen wird. Zwar leuchtet die Frage nach der Zukunft gelegentlich auf, vor allem in gemeindeleitender Hinsicht. Dieser Perspektive wird im nächsten Abschnitt gesondert nachgegangen („hineinwachsen“). Aber insgesamt ist es nicht der parochiale Selbsterhalt, den die Befragten in den Vordergrund stellen. Für die Kinder stellt sich die Frage der Zugehörigkeit als Frage nach der Gruppe, nicht der Gemeinde. Auch die Eltern bewegen sich in ihren Beschreibungen hauptsächlich im Hier und Jetzt des Ereignisses. Wir können hier an die Ausführungen im Abschnitt 3.2.1.a) (s.o.) anknüpfen und als Beispiel dasselbe Elternpaar aus der Großstadt heranziehen. Von traditionellen Gottesdiensten, Gemeindekreisen, Fahrten o.ä. fühlen sie sich nicht angesprochen. Hingegen erzählen sie, durch Familiengottesdienste mit Aufführungen der Kinderkirchen-Gruppe oder der Kurrende, manchmal mit einem anschließenden Brunch der Eltern, durch Gemeindefeste u.ä. eine unerwartete Brücke in die Kirchgemeinde gefunden zu haben. (III-EMu-76: „…die einzige im Grunde genommen...“; III-EMu-74: „… also im Grunde genommen(.) ist das schon mehr als wir erwartet hatten so wie‘s jetz ist“; III-EMu-17: „…das ist für mich auch selber ne große Überraschung gewesen dass man sozusagen auch so in die Gemeinde hineingezogen werden kann…“) Aufschlussreich ist hier die Beobachtung, dass das Bildungsformat mit Kindern nicht an sich, sondern durch seine Einbettung in andere Äußerungsformen des Gemeindelebens für Kontaktflächen sorgt. Diese Beobachtung kann auch aus den anderen untersuchten Feldern bestätigt werden. Zum Beispiel zeigen die Überlegungen der Gemeindepädagogin in Wiesenbrunn (Feld II), dass die oikodomische Funktion darauf beruht, die Eltern nicht als ‚Anhängsel der Kinder‘, sondern als selbstständige Gruppe gemeindepädagogisch ernst zu nehmen. Mehrmals im Jahr bietet sie sog. „Christenlehre-Nachmittage für Eltern und Kinder“ an. Bei diesen Ereignissen verbindet sie einen religionsdidaktischen Impuls (z.B. vermittels einer Geschichte) mit gemeinsamen Aktionen, wie etwa Brotbacken, Kreativangeboten und einer Mahlzeit. Sie berichtet von der elterlichen Resonanz: „Also, wo man merkt: aha also es ist jetzt nicht nur: ‚Ich schicke meine Kinder in die Christenlehre‘, sondern: ‚Ich möchte selber da auch was davon mitbekommen.‘ (.) Also das ist dann auch sowas wo ich denke, ((och)) das ist ja schön. […] Also die Gemeinschaft.“ (II-Gp-16) Auf dieser Ebene ließe sich noch genauer untersuchen, ob und inwiefern die Teilnahme von Kindern an Christenlehre oder ähnlichen Bildungsformaten zu längerfristigen Intensivierungen der elterlichen Beziehungen zur Kirchgemeinde beiträgt.

3.2.3 Die Rolle von Kirchenvorständen

Reflektiert man das Verhältnis zwischen gemeindepädagogischen Angeboten und Menschen ohne konfessionelle Bindung hinsichtlich möglicher Kontaktflächen, so tritt eine einflussnehmende Größe recht selten in den Blick: Die Kirchenvorstände / Gemeindekirchenräte. Nach den geltenden Kirchgemeindeordnungen der meisten Landeskirchen sind sie gehalten, einen Ausschuss für die Arbeit mit Kindern, Familien und Jugendlichen zu bilden und die Gemeindepädagog:innen mindestens einmal pro Jahr zur Sachstandsanalyse und zu konzeptionellen Entwicklungsgesprächen einzuladen. Im Sinne der eingangs genannten Leitthese zum Forschungsprojekt, von welchem dieser Beitrag Teilergebnisse präsentiert, sind die Kirchenvorstände und diese Ausschüsse für das Zustandekommen und das Profil der gemeindepädagogischen Formate vor Ort zuständig, also auch für die gemeindliche Arbeit mit Kindern in der Christenlehre-Tradition. Deshalb wurde in jedem der vier Forschungsfelder je ein:e Vertreter:in interviewt. Taktgebend für alle gemeindeleitenden Perspektiven erscheint die Zielstellung des „Hineinwachsens“: (Junge) Menschen sollen sich (u.a. vermittels Christenlehre) der Kirchgemeinde wie dem Glauben „zugehörig“ fühlen lernen. Die in den bisherigen komparativen Analysen sichtbar gewordenen konzeptionellen Differenzen treten auch zwischen den Perspektiven der Kirchenvorsteher:innen auf. Bei manchen überwiegen stärker traditionsgeleitete Motive (Hineinwachsen in das Bestehende), bei anderen stärker subjektorientiert (Gemeinde als Ort erleben, um persönliche Anliegen und Fragen sinnstiftend voranzubringen). Die Zielstellung des „Hineinwachsens“ gilt zunächst innergemeindlich – sie entfaltet sich z.B. durch die Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten. Die konzeptionellen Unterschiede prägen auch in grundsätzlicher Weise das institutionell-konfessionelle Selbstverständnis gegenüber den kirchlich entfremdeten und religionskritischen Kontexten. Beispielsweise dominiert im Dorf von Feld I eine modernitätskritische Einstellung. (I-KV-35: „…bei allem, was heute in der Gesellschaft auf uns einwirkt. Das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man so in einer behüteten Welt ist. Dass da nichts passieren kann, sondern es gibt ja nun x Einflüsse. Sei es Medien oder andere Religionen.“) Dementsprechend verfolgt die Gestaltung von Kontaktflächen ‚glaubens- und zugehörigkeitsgewinnende‘ Ziele - ob nun im Auftritt der Christenlehregruppe beim Dorffest oder in der Kontaktnahme mit Eltern. Im Feld II hingegen – ebenfalls mit dörflichem Kontext – gab der Kirchenvorstand kirchliches Gelände frei, damit mit kommunalen und gesponsorten Mitteln ein öffentlicher Spielplatz errichtet werden konnte. Im Nachbardorf ließ er im Pfarrgarten einen Brotbackofen bauen, der sich für die Christenlehrekinder ebenso wie für ihre Eltern zum realen und symbolträchtigen Veranstaltungsmagnet entwickelte. Die beruflich-professionelle Gestaltung solcher Kontaktflächen ist dem KV wichtig. (II-KV-9: „… so eine Gemeindepädagogin schafft die Möglichkeit, (…) halt Kinder und Familien zu integrieren. […] mir ist das wichtig, dass es da auch so ein Zentrum gibt, dass wir nicht so anonym alle leben [wie in der Stadt].“) Hier wird ein sozialdiakonischer Ansatz sichtbar. Gemeindeleitendes Handeln trägt zur Schaffung von Rahmenbedingungen bei, die das gemeinschaftliche Leben im Dorf unterstützen. Auf diese Weise scheint gemeindeleitendes Handeln durch gezielte Entscheidungen dazu beitragen zu können, „Kontaktflächen“ im Bereich der gemeindlichen Arbeit mit Kindern zu vergrößern. Dazu gehören Ressourcenverwaltung (Finanzen, Räumlichkeiten), Personalmanagement (Anstellung hauptamtlicher Mitarbeitender), die Stärkung konkreter Formate (z. B. Familiengottesdienste) und Unterstützung für bestimmte organisatorische Entscheidungen (z.B. erleichtert im kleinstädtischen Feld IV die zeitliche und personelle Verschränkung von musikalischem und pädagogischem Angebot für Kinder, in Abstimmung mit den Schulbus-Zeiten, die Nachmittagsorganisation für Eltern und Kinder).

4 Optionen für die gemeindliche Arbeit mit Kindern - nicht nur in Ostdeutschland