1 Einleitung: Zur Entwicklung der Konfessionszugehörigkeit in Deutschland

Konfessionalität[1] – ist das nicht ein Begriff von gestern, ein Begriff aus der Mottenkiste des konfessionellen Zeitalters oder der altprotestantischen Orthodoxie? Konfessionalität, das hört sich für viele an nach Ökumeneverweigerung, nach doktrinärem Starrsinn, nach krampfhaftem Festhalten an überkommenen kontroverstheologischen Gegensätzen zwischen Lutheranern und Reformierten, in jedem Fall nach einer rückwärtsgewandten Haltung von eben solchen renitenten Dickschädeln, die immer noch nicht mitbekommen haben, dass der 30-jährige Krieg vorüber, der Frieden von Münster und Osnabrück Einzug gehalten und auch der Kirchenkampf längst gekämpft ist. Konfessionalität steht demnach für jene aparte Mischung aus Nostalgie und Borniertheit, wie sie jene hartgesottenen Realitätsverweigerer charakterisiert, die man gemeinhin als „reaktionär“ bezeichnet. Religionspädagogisch variiert und „modelliert“: Steht Konfessionalität nicht für ein regressives Festhalten am alten Modell des konfessionellen Religionsunterrichtes (RU), für eine gesteigerte Verweigerung der Wahrnehmung dessen, dass dieses Modell längst auf dem Prüfstand steht und der „konfessionell“ attributierte Religionsunterricht in Theorie und Praxis durch unkonfessionell, interreligiös, interkonfessionell und konfessionell-kooperativ ersetzt wird (vgl. Heckel, 2005)?

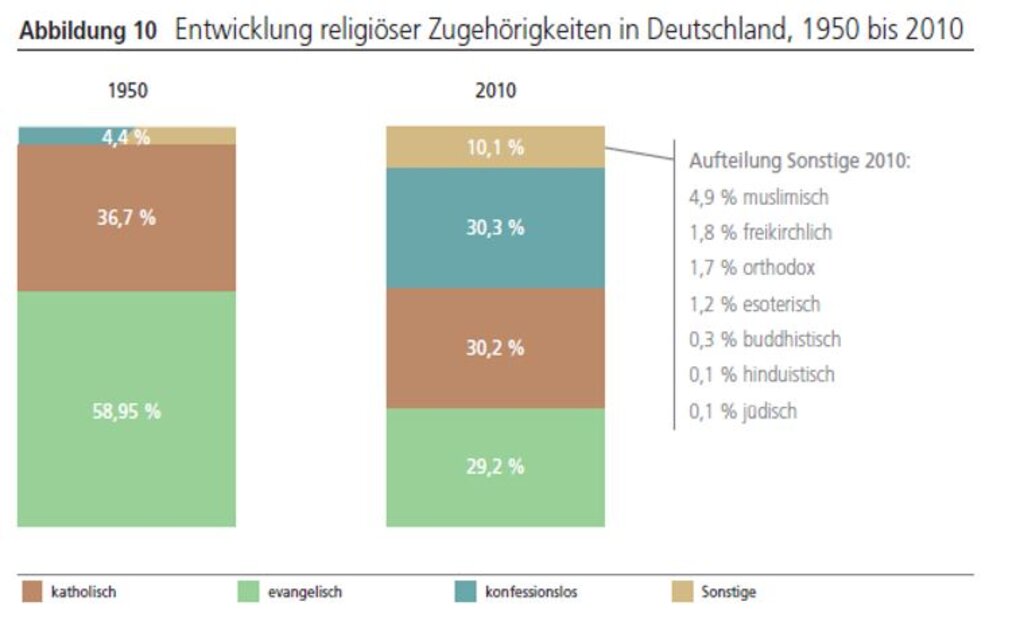

Realitätsverweigerung – dieser Vorwurf, den ich soeben karikiert habe, hat seinen Anhalt sicherlich insofern an der Empirie, als die Entwicklung der Konfessionszugehörigkeit einer tiefgreifenden Wandlung unterworfen ist. Folgende Statistik (Pollack & Müller, 2013, S. 32) aus dem Religionsmonitor 2013 der Bertelsmann-Stiftung weist dies aus:

Diese Statistik versucht die Entwicklung der Religionszugehörigkeit in Deutschland anhand eines Vergleichs zwischen den Jahren 1950 und 2010 zu dokumentieren. Danach gehörten im Jahr 2010 30,2% der Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche und etwas weniger (29,2%) den ev. Landeskirchen und 1,8% einer Freikirche an. Nicht ganz zwei Drittel der Bevölkerung sind demnach als Mitglieder einer christlichen Kirche anzusprechen. Die größte Gruppe unter den Konfessionen stellen indes mit 30,3% der Bevölkerung die Konfessionslosen dar. Der Rest der Bevölkerung teilt sich in andere Religionsgemeinschaften auf (Islam als konkurrenzlos größte: 4,9%).

Betrachtet man die Entwicklung von 1950 bis 2010 in Gesamtdeutschland, so sticht zweierlei ins Auge: Erstens die Halbierung des protestantischen Anteils (Rückgang von 58,95% auf 29,2%) und im Vergleich dazu die relativ geringen Verluste der römisch-katholischen Kirche (Rückgang von 36,7% auf 30,2%); zweitens der riesenhafte Aufwuchs des Anteils der Konfessionslosen. Halten wir zunächst fest: Hatten wir es vor 60 Jahren noch mit der traditionellen Bikonfessionalität Deutschlands (evangelisch, römisch-katholisch) zu tun, so ist die Entwicklung im letzten halben Jahrhundert unverkennbar hin zu einer Trikonfessionalität (konfessionslos, römisch-katholisch, evangelisch) verlaufen (so auch Schröder, 2012, S. 288). Es gibt eine Wanderbewegung aus den Kirchen in die Konfessionslosigkeit und nicht zu anderen Religionsgemeinschaften.[2] Dies ist ein zu beobachtendes Verhaltensmuster.

Dass der Religionsunterricht von der skizzierten Entwicklung betroffen ist, wurde zunächst daran erkennbar, dass es „in den ‚alten‘ Bundesländern Ende der 60er Jahre [zu] eine[r] bis dahin nicht gesehenen Abmeldungswelle vom Religionsunterricht [kam]. Ab 1969 führten die Bundesländer, beginnend mit Saarland (1969), Bayern und Rheinland-Pfalz (1974), ein Ersatzfach für den Religionsunterricht ein (Ausnahmen: Bremen, Hamburg). Einen zweiten Schub brachte die Wiedervereinigung Deutschlands: In den neuen Bundesländern sahen die Verfassungen beziehungsweise Schulgesetze aufgrund der Diasporasituation von Christen aller Konfessionen und einer Mehrheit konfessionsloser Menschen von Beginn an ein Alternativfach neben dem Religionsunterricht (Ausnahme Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) vor“ (Schröder, 2012, S. 303). Die weitere Entwicklung dürfte bekannt sein. Hier ist jedenfalls nicht der Ort sie nachzuzeichnen.[3]

Man kann festhalten: Da die stärkste „Konfession“ nicht eine weitere „Konfession“ im klassischen Sinne darstellt, handelt es sich bei der sog. Trikonfessionalität zugleich um ein Phänomen der Entkonfessionalisierung. Insbesondere in den neuen Bundesländern[4] manifestiert sich eine „Diasporasituation von Christen aller Konfessionen und einer Mehrheit konfessionsloser Menschen“ (Schröder, 2012, S. 303), wobei es sich keineswegs um ein ausschließlich ostdeutsches Phänomen handelt (vgl. Domsgen, 2013, S. 150).

Daraus zieht Bernd Schröder den Schluss: „Im Lichte dieser Zahlen und angesichts der sehr wohl zu beobachtenden Wanderungsbewegung aus den Kirchen in die Konfessionslosigkeit (nicht: zu anderen Religionsgemeinschaften) erscheint nicht religiöse Pluralität, sondern Konfessionslosigkeit als die maßgebliche religionspädagogische Herausforderung“ (Schröder, 2012, S. 288). Seitens der protestantischen Ökumenezunft wird diese Diagnose geteilt: So hat der Bochumer Ökumeniker Michael Weinrich vor einigen Jahren eine „allgemeine Konfessionsvergessenheit“ (Weinrich, 1998, S. 176)[5] beobachtet und sein Marburger Kollege Hans-Martin Barth (2013) spricht titelgebend in seinem jüngsten Buch vom „konfessionslosen Glücklichsein“. Dieser Befund ist freilich nicht wirklich neu. Bereits 1912 diagnostizierte Ernst Troeltsch (1994, S. 982) eine „Bekenntnislosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Kirchenglieder“.

Auch wenn das Phänomen der „Konfessionslosigkeit“ nicht den Gegenstand der folgenden Überlegungen zur Konfessionalität darstellt, so sei zumindest festgehalten, dass sich hinter ihm sicherlich keine homogene Größe verbirgt,[6] sondern Konfessionslosigkeit eine Fülle von Positionen bzw. Haltungen umfasst. Die Gründe dafür, keiner christlichen Kirchengemeinschaft oder Religion anzugehören, sind vielfältig und mögen von einem überzeugten (neuen) Atheismus oder Agnostizismus über eine Indifferenz, die sich ohne Defizit-Bewusstsein als nicht-religiös versteht, bis hin zu einer Patchworkreligiösität reichen, wonach Menschen sich ihre eigene Religion aus diversen Versatzstücken zusammensetzen. Hinsichtlich der entsprechenden Haltungen zu den „Konfessionen“ ließen sich unter „Konfessionslosigkeit“ typologisch verschiedene Haltungen wie kontrakonfessionell, postkonfessionell[7], transkonfessionell[8], interkonfessionell[9] etc. unterscheiden.

Abgesehen von der Ausdifferenzierung der „Konfessionslosen“ bildet unsere Statistik ein weiteres zu bedenkendes Phänomen nicht ab und dies ist der Umstand der sog. innerkirchlichen Pluralisierung,[10] der gekoppelt ist mit dem Rückgang an Traditionsleitung[11]. Dieses Phänomen besagt, „daß wir wohl von einer spezifisch protestantischen Konfessionalität sprechen können, daß wir dieselbe aber nicht mehr ohne weiteres kontroverstheologisch als kollektive Identität beschreiben können“ (Körtner, 1998, S. 130).

2 Die „konfessionelle Positivität und Gebundenheit“ des Religionsunterrichts? Annäherungen aus religionsverfassungsrechtlicher und christlich-theologischer Perspektive

Unabhängig davon, ob es sich bei dieser Aussage um eine deskriptive oder normative Aussage handelt,[12] stellt sich die Frage: Was meint eigentlich „Konfession“? Spätestens der Gebrauch des Terminus „Trikonfessionalität“ wirft ja die Frage auf, ob man die Konfessionslosen tatsächlich als eine „Konfession“ bezeichnen darf, wie der Terminus „Trikonfessionalität“ suggeriert. Und damit ist natürlich implizit die sehr viel weiter reichende Frage aufgerufen, was die Lexeme „Konfession“ bzw. „Konfessionalität“ eigentlich meinen. Im Folgenden werde ich mich dieser Frage zunächst aus religionsverfassungsrechtlicher und dann aus christlich-theologischer Perspektive nähern.

2.1 Religionsverfassungsrechtliche Perspektive

Ich möchte damit beginnen, dass ich zunächst einen Blick auf das Grundgesetz und die rechtlich-institutionellen Rahmenbedingungen von Konfessionalität werfe. Bekanntermaßen wird der Religionsunterricht in der BRD (mit Ausnahme von Berlin, Bremen und Brandenburg) nach Art. 7 III des GG[13] erteilt: „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“

Inwiefern ist Konfessionalität nach Art. 7 III GG, der den Religionsunterricht als sog. „gemeinsame Angelegenheit“ (res mixta) von Staat und Religionsgemeinschaften avisiert, vorgesehen? Zunächst einmal ist von „den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ die Rede, in Übereinstimmung mit denen der Religionsunterricht erteilt werden soll. Die Gewährleistung dieser Übereinstimmung liegt inhaltlich in der Zuständigkeit der Religionsgemeinschaften. Wenn von Religionsgemeinschaften die Rede ist, wird deutlich, dass der Religionsunterricht kein Privileg der christlichen Kirchen darstellt. Dies ist religionsverfassungsrechtlich, nicht nur staatskirchenrechtlich hoch bedeutsam (vgl. Meyer-Blanck, 2012, S. 161).[14] Prinzipiell können nämlich alle Religionsgemeinschaften Unterricht ihrer Religion erteilen, wozu der Staat das entsprechende Recht einräumt (so auch Schröder, 2012, S. 301). Es liegt in der Entscheidung der jeweiligen Religionsgemeinschaft, ob sie dieses Recht nutzen will: „Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein einer Religionsgemeinschaft, die 1. ausweislich ihrer Ordnung und der Zahl ihrer Mitglieder die ‚Gewähr der Dauer‘ bietet, die 2. in der Lage ist, ihre ‚Grundsätze‘ zu definieren, 3. das Grundgesetz akzeptiert, 4. ausreichend viele Schüler zu ihren Mitgliedern zählt, und 5. ihren Willen zur Erteilung von Religionsunterricht erklärt und einen entsprechenden Antrag an den Staat stellt“ (Schröder, 2012, S. 301).

Hoch bedeutsam ist für die Frage nach der Konfessionalität des Religionsunterrichts das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25.2.1987. Es handelt sich – wie Hans Michael Heinig (2014, S. 142) hervorhebt – „um die einzige Entscheidung aus Karlsruhe, in der inhaltliche Auskunft gegeben wird, was unter dem Begriff Religionsunterricht im rechtstechnischen Sinne zu verstehen ist.“ Dort ist vom Religionsunterricht als „konfessionell gebundene Veranstaltung“ die Rede. Anlässlich einer von einem Elternpaar eingereichten Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung der Teilnahme am konfessionsfremden Religionsunterricht heißt es: „Die geordnete Teilnahme von Schülern einer anderen Konfession am Religionsunterricht ist […] verfassungsrechtlich unbedenklich, solange der Unterricht dadurch nicht seine besondere Prägung als konfessionell gebundene Veranstaltung verliert. Die Entscheidung über die Zulassung solcher Schüler steht jedoch den Religionsgemeinschaften zu.“[15]

Wodurch zeichnet sich nun der Religionsunterricht als „konfessionell gebundene Veranstaltung“ nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts aus? Das Übereinstimmungsgebot („in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft“) wird in dem Urteil wie folgt begründet: „Dieses [das Übereinstimmungsgebot; M.H.] ist so zu verstehen, daß er in ‚konfessioneller Positivität und Gebundenheit‘ zu erteilen ist […]. Er ist keine überkonfessionelle vergleichende Betrachtung religiöser Lehren, nicht bloße Morallehre, Sittenunterricht, historisierende und relativierende Religionskunde, Religions- oder Bibelgeschichte. Sein Gegenstand ist vielmehr der Bekenntnisinhalt, nämlich die Glaubenssätze der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Diese als bestehende Wahrheiten zu vermitteln, ist seine Aufgabe […]. Dafür, wie dies zu geschehen hat, sind grundsätzlich die Vorstellungen der Kirchen über Inhalt und Ziel der Lehrveranstaltung maßgeblich. […] Deshalb wäre eine Gestaltung des Unterrichts als allgemeine Konfessionskunde vom Begriff des Religionsunterrichts nicht mehr gedeckt und fiele daher auch nicht unter die institutionelle Garantie des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 GG.“

Gleichsam auf mögliche Einwände (objectiones) reagierend, dass damit gleichsam reaktionär ein konzeptionelles „roll back“ hin zu einer Glaubensunterweisung legitimiert werde, folgt in der Urteilsbegründung gewissermaßen ein „sed contra“: „Andererseits kann das Verlangen, der Unterricht müsse ein ‚dogmatischer‘ sein, zumindest heute nicht mehr so verstanden werden, daß er ausschließlich der Verkündigung und Glaubensunterweisung diene. Er wird vielmehr auch als ein auf Wissensvermittlung gerichtetes, an den höheren Schulen sogar wissenschaftliches Fach angesehen, das in die Lehre eines Bekenntnisses einführt, vergleichenden Hinweisen offenbleibt und zugleich Gelegenheit bietet, mit dem Schüler grundsätzliche Lebensfragen zu erörtern. […] Seine Ausrichtung an den Glaubenssätzen der jeweiligen Konfession ist der unveränderliche Rahmen, den die Verfassung vorgibt. Innerhalb dieses Rahmens können die Religionsgemeinschaften ihre pädagogischen Vorstellungen über Inhalt und Ziel des Religionsunterrichts entwickeln, denen der Staat aufgrund des Übereinstimmungsgebots des Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG Rechnung tragen muß.“

Das Bundesverfassungsgericht legt hier dar, „dass die Konfessionsbindung konstitutiv für den Religionsunterricht im Verfassungssinne ist. Sie steht gerade nicht zur Disposition der Religionsgemeinschaften oder gar des Staates“ (Heinig, 2014, S. 148). Der Tübinger Staats- und Kirchenrechtler Martin Heckel bemerkt: „Der Religionsunterricht ist nach Art. 7 III eben eine (einheitliche, gleichbleibende) säkulare Rahmenform, deren (unterschiedliche, sich wandelnde) religiöse Inhaltsbestimmung dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft (Art. 140 GG/137 I und III WRV) anheimgegeben ist“ (Heckel, 2005, S. 281). Sein Göttinger Kollege Hans Martin Heinig formuliert mit Blick auf den Staat in Anlehnung an Heckel ebenso klar wie harsch und barsch: „Der Religionsunterricht ist kein Experimentierfeld für eine staatliche ‚Ersatzvornahme‘ ausbleibender ökumenischer Fortschritte“ (Heinig, 2014, S. 148).

2.2 Christlich-theologische Perspektive

Da der weltanschaulich-neutrale (Rechts-)Staat, der sich „für inkompetent in originär religiösen Dingen“ (Heinig, 2014, S. 144) erklärt, über diese Bestimmung hinaus nicht festlegen kann und darf, wie die Religionsgemeinschaften konfessionelle Positivität und Gebundenheit verstehen, sind diese selbst gefragt. Es geht schließlich um ihre eigenen Grundsätze und damit ihre eigene Hermeneutik, ja letztlich um ihre eigene Theologie, sofern sie denn ihre Grundsätze in der Rede von Gott grundgelegt sehen.[16]

Ich frage also nochmals, diesmal mich theologisch unserer Ausgangsfrage annähernd: Was meint konfessionelle Positivität? Im Grunde wohl nichts anderes als jenes Substantiv besagt, das in dem mir vorgegebenen Titel dieses Vortrages gebraucht wird: Konfessionalität. Es geht bei beiden Adjektivabstrakta (Konfessionalität und konfessionelle Positivität) mit demselben Suffix („-ität“) wohl schlicht um das Gesetztsein von Konfession. Das legt bereits der etymologische Befund nahe, zumal „Positivität“ als eine Derivatbildung auf das lateinische Verb ponere = „setzen, stellen, legen“ zurückzuführen ist. Bei „Konfessionalität“ handelt es sich bekanntermaßen um eine Ableitung des lateinischen Substantivs confessio, was so viel wie (Glaubens-)Bekenntnis[17] meint. Positivität und Konfessionalität beschreiben gleichsam die Grundform, jedenfalls noch nicht die Steigerungsform des Begriffs, sind also etwa in der Komparation von Positivismus und Konfessionalismus zu unterscheiden. Diese beiden Begriffe, Positivismus und Konfessionalismus, sind anders als jene, nämlich Konfessionalität und konfessionelle Positivität, negativ konnotiert; sie haben – salopp formuliert – wissenschafts- bzw. ideengeschichtlich eine denkbar schlechte Presse. Man denke an den Rechtspositivismus, der notorisch die Kant‘sche Unterscheidung von Legalität und Moralität unterläuft (vgl. Kant 1983, 203 [KpV, A 144]). Oder man denke an den Positivismusstreit (vgl. Adorno u.a., 1978), der bekanntlich seinen Namen dadurch erhielt, dass Theodor W. Adorno sein Verständnis von Positivismus zur Kennzeichnung der gegnerischen Seite zu Grunde legte.[18]

Mit der Begriffswahl in der mir gestellten Themaformulierung wurde nolens volens bereits eine Standortbestimmung vorgenommen: einerseits eine Abgrenzung gegenüber dem Konfessionalismus und andererseits gegenüber einer Bekenntnisvergessenheit oder Bekenntnisignoranz, die mit dem Gesetztsein, dem Gegebensein von Konfession nicht rechnet oder rechnen möchte. Wenn man so will, wird hier bereits eine mittlere Position eingenommen, zwischen Konfessionalismus bzw. konfessionalistischem Positivismus einerseits und Bekenntnisnegation andererseits (vgl. Plasger, 2000, S. V). Gegenüber dieser falschen Alternative heißt es: Tertium datur! Und bei diesem „Tertium“ handelt es sich um konfessionelle Positivität bzw. Konfessionalität.

Diese Begriffsanalyse stimmt mit der Beobachtung des Konfessionskundlers Erwin Fahlbusch überein, der bereits im Gebrauch des Begriffs „Konfessionalität“ in der neueren theologischen Diskussion „ein Transzendieren der konfessionellen Interessenlage“ (Fahlbusch, 1989, Sp. 1363) wahrnimmt. Fahlbusch beobachtet ein sich sedimentierendes ökumenisches Anliegen und umschreibt es wie folgt: „Das Bemühen um eine sichtbare Einheit der Kirchen zielt einerseits auf die Überwindung des Konfessionalismus, damit auf einen Wandel der konfessionellen Identitäten der Kirchen zugunsten einer sie übergreifenden und einigenden christl. Identität. Andererseits sollen aber die konfessionsspezifischen Elemente jeder Kirche, die in Lehre und Gottesdienst, Ordnung und Frömmigkeit ihren Ausdruck finden, nicht verlorengehen und respektiert bleiben, zur katholischen Fülle beitragen und den Reichtum der einen Kirche dokumentieren. Um beiden Intentionen eine gemeinsame Perspektive zu geben, wurde in der ökum. Diskussion der Ausdruck ‚Konfessionalität‘ geprägt. Er unterstellt, daß ‚Bekenntnishaftigkeit‘ zu den notwendigen Merkmalen des christlichen Glaubens gehört und den individuellen und kollektiven Glaubensvollzug auszeichnet“ (Fahlbusch, 1989, Sp. 1364). Johannes Calvin (1960, S. 523) betont etwa: „Der Glaube ist die Mutter des Bekenntnisses (confessiones mater est fides), denn die Gläubigen müssen mutig und unverzagt bekennen, was sie mit dem Herzen glauben.“

Konfessionalität bzw. konfessionelle Positivität sind demzufolge für den christlichen Glauben nötig. Ich bin freilich davon überzeugt, dass man die Notwendigkeit derselben im Lichte reformatorischer Theologie noch präziser bestimmen kann. Die konfessionelle Positivität, die für den Glauben notwendig ist, verdankt sich – wie Luther in seiner Galaterbriefvorlesung (1531/35) in Auslegung von Gal 4,6 darlegt – der „göttlichen Verheißung und Wahrheit“: „Unsere Theologie ist gewiss (nostra theologia est certa), weil sie uns außerhalb unserer selbst versetzt (quia ponit nos extra nos – hier tritt das entscheidende Verb ponere in Erscheinung, das der Positivität zugrunde liegt; M.H.): ich muss mich nicht auf mein Gewissen, die sinnliche Person, das Werk stützen (non debeo niti in conscientia mea, sensuali persona, opere), sondern auf die göttliche Verheissung und Wahrheit, welche nicht täuschen kann (sed in promissione divina, quae non potest fallere)“.[19]

Exakt um jene konfessionelle Positivität geht es reformatorisch, um die Positivität, die aus dem ponere nos extra nos resultiert.[20] Dieses ponere nos extra nos, das „Versetzt-Sein außerhalb unserer selbst“ wird kontrastiert mit dem Verb niti („sich stützen auf“): Die Positivität stützt sich nicht auf das Gewissen, die sinnliche Person, das Werk, sondern auf die göttliche Verheißung, die promissio, die das Wort Gottes als solches charakterisiert. Konfessionelle Positivität hat man demnach nicht einfach. Man findet sie auch nicht in sich selbst. Man kann sie sich auch nicht einfach aneignen. Sie wird einem geschenkt und zwar als „extra nos“ gegebene. Sie geht auch nicht in unseren Besitz über. Denn dann hätten wir jene „Sicherheit“ (securitas) erlangt, die Luther für seine Theologie gerade nicht beansprucht und die er terminologisch sehr bewusst von der „Gewissheit“ (certitudo) unterscheidet: „Für Luther ‚reimt‘ sich Gewissheit durchaus auf Anfechtung, da er sich gerade nie sicher war“ (Wiemer, 2011, S. 133; vgl. zur Anfechtung bei Luther: Weinrich, 1997, S. 127–158).

3 Konfessionalität als Lebensform des „Haben als hätte man nicht“. Impulse aus Schrift und Tradition

Unsere Ausgangsfrage spitzt sich also zu: Wie haben, wie besitzen, wie erwerben wir konfessionelle Positivität? Im Lichte unseres reformatorischen locus classicus wird man wohl sagen müssen: Nicht wir haben sie, sondern sie hat uns. Zwei Impulse aus Schrift und Tradition, nämlich einerseits der paulinische Impuls der Selbstdistanzierung und andererseits der ökumenische Impuls der Reformation, veranschaulichen dies.

3.1 Der paulinische Impuls der Selbstdistanzierung

Man kann die rechte Haltung, um die es geht, oder besser: Lebensform paulinisch fassen und zwar im Sinne des berühmten hos mē: „Haben, als hätte man nicht!“ Bei Paulus heißt es in 1Kor 7,29–31 (Lutherbibel 2017): „Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit ist kurz. Auch sollen die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine; und die weinen, als weinten sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht; und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht.“ Wie bereits Rudolf Bultmann in seiner „Theologie des Neuen Testaments“ ausführte, geht es Paulus um die „Distanz des hos mē“ (Bultmann, 1958, S. 353). Dementsprechend tritt eine rechtverstandene Konfessionalität in Distanz zu sich selbst, in eine heilsame Distanz, die dafür sorgt, dass sich positive Konfessionalität nicht zum Konfessionalismus degeneriert.

Der jüngst verstorbene Prager Ökumeniker Pavel Filipi hat im Jahr 1987 auf der Vollversammlung der Leuenberger Kirchengemeinschaft in Straßburg die ihm gestellte Frage, ob die evangelische Stimme im Chor der Christenheit nicht ersetzbar sei, mit einem berühmten Aphorismus beantwortet: „Wir sind insofern unersetzbar, als wir bereit sind, an unserer Unersetzbarkeit nicht festzuhalten“ (Filipi, 1988, S. 30). Filipi nimmt mit dieser Paradoxie das paulinische hos mēauf.Eberhard Jüngel hat das hos mē in bekenntnishermeneutischer Hinsicht fruchtbar zu machen verstanden: „Bekenntnisse sind […] kein Besitz für immer. Sie sind für die jeweilige Zeit und gehören zum täglichen Brot. Sie sind dem wahr machenden Worte Gottes folgsame menschliche Worte, die nichts anderes wollen können, als andere menschliche Worte zu derselben Folgsamkeit gegenüber dem Worte Gottes zu ermuntern und zu verpflichten. Sie sind also im Gebrauch dazu da, sich selber überflüssig zu machen. Aber eben dazu sind sie da. Und je besser ein Bekenntnis sich selbst überflüssig und Gottes wahr machendes Wort allein notwendig macht, desto bleibender ist seine Bedeutung“ (Jüngel, 2003, S. 88).

Aber ist das hos mē als Formel der Selbstrelativierung wirklich tragfähig? Gewiss, hier meldet sich das extra nos wieder. Die heilsame Selbstrelativierung verdanken wir nicht uns selbst, sondern sie resultiert aus dem Verwiesensein auf die zuvorkommende Gnade und aus der ihr entsprechenden Zeugnis-Funktion der Reformation, die jede Selbstzweckhaftigkeit konterkariert. Und dementsprechend macht Paulus im weiteren Verlauf seiner Paränese in 1Kor 7 deutlich, dass es beim hos mē darum geht, dem Herrn zu gefallen (V. 32), uns an ihn zu halten (V. 35).

Doch ist es nicht gefährlich, so zu reden? Verflüchtigt sich mit dem „Haben als hätte man nicht“ nicht alles? Bedient das hos mē nicht die Grundhaltung derer, die als authentischen Ausdruck ihrer Individualität bekennen, sich noch nie um Bekenntnisse und deren Inhalte geschert zu haben? Mündet also, so der Einspruch, das „Haben als hätte man nicht“ nicht zwangsläufig in ein „Man hat eben nicht“? Anders gefragt, geht es nicht bei Konfessionalität und konfessioneller Positivität nicht weniger um dialektische Spielereien als sehr vielmehr um einen Bekenntnisstand (vgl. Schellong, 1970, S. 59)? In der Kirchenordnung meiner Heimatkirche, der Ev. Kirche von Westfalen (EKvW), heißt es, dass die Pfarrerin/der Pfarrer verpflichtet ist, „den Bekenntnisstand seiner [/ihrer] Gemeinde zu achten und zu bewahren“ (Art. 21). Was ist wiederum mit „Bekenntnisstand“ gemeint? Der Grundartikel II der EKvW besagt: „1 Auf diesem Grunde [dem Evangelium von Jesus Christus; M.H.] sind in der Evangelischen Kirche von Westfalen evangelisch-lutherische, evangelisch-reformierte und evangelisch-unierte Gemeinden in Verantwortung vor ihrem Bekenntnisstand in einer Kirche verbunden, die gerufen ist, Jesus Christus einmütig zu bezeugen und seiner Sendung in die Welt gehorsam zu sein. 2 In allen Gemeinden gelten die altkirchlichen Bekenntnisse: das Apostolische, das Nicaenische und das Athanasianische Glaubensbekenntnis. 3 In den Gemeinden lutherischen Bekenntnisstandes gelten die Augsburgische Konfession, die Apologie der Augsburgischen Konfession, die Schmalkaldischen Artikel, der Kleine und der Große Katechismus Martin Luthers. 4 In den Gemeinden reformierten Bekenntnisstandes gilt der Heidelberger Katechismus. 5 In den Gemeinden unierten Bekenntnisstandes vollzieht sich die Bindung an das Zeugnis der Heiligen Schrift in Verantwortung vor den altkirchlichen Bekenntnissen und den Bekenntnissen der Reformation. 6 In allen Gemeinden wird die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche von Barmen als eine schriftgemäße, für den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung des Evangeliums bejaht.“

Diese Bestimmungen einer sich so als verwaltungsuniert, aber nicht bekenntnisuniert konstituierenden Landeskirche klingen doch sehr viel robuster als das selbstrelativierende hos mē. Mit diesen Bestimmungen der Kirchenordnung wird alles andere getan, als eine Konfessionsvergessenheit sanktioniert und einer Konfessionsindifferenz gleichsam der Heiligenschein aufgesetzt. Man sollte vorsichtig sein, wenn man die Kirchenordnung gegen das hos mē oder das hos mē gegen die Kirchenordnung in Stellung bringt. Gerade dies scheint mir der Ertrag der alten Debatte zwischen Rudolph Sohm und Adolf von Harnack zu sein.[21] Harnack weist nach, dass „die Kirche als gesellschaftliche Größe von Anfang an nicht ohne ein Minimum an institutionellen Formen und Ordnungen zu existieren vermochte. Unbestritten blieb jedoch, dass innerhalb der frühen Kirchengeschichte ein folgenschwerer Einschnitt liegt, und zwar da, wo man begann, das Heil an die Legitimität von Institutionen zu binden, statt es vom freien eschatologischen Handeln Gottes zu erwarten“ (Roloff, 1997, S. 95).

Es geht Paulus dementsprechend, wie bereits Bultmann darlegte, um „ein dialektisches Weltverhältnis“. Bultmann spricht von einem Zugleich des Festhaltens „am Gedanken der Welt als Schöpfung“ und „am Gedanken der Entweltlichung durch die Teilhabe am eschatologischen Geschehen“ (Bultmann, 1958, S. 186). Für Paulus gilt, daß das Verhältnis zur Welt weder rein positiv noch rein negativ, sondern dialektisch zu umschreiben ist: „Christen sind nach Paulus gleich weit entfernt von Weltverachtung wie von Weltvergötzung, von Weltflucht wie von Weltsucht. Die Mahnungen zu einem schöpfungsgemäßen Verhalten der Christen zielen darum weder auf ein radikales Nein – die Welt ist ja von Gott geschaffen und in Christus ans Ziel gekommen – noch auf ein unkritisches Ja – die Welt ist ja schon im Vergehen –, sondern eben auf die kritische Mitte zwischen Verweltlichung und Entweltlichung“ (Schrage, 1989, S. 208).

Übertragen auf die Konfessionalität: Wer meint, die Konfessionen einfach hinter sich lassen zu können, der begibt sich auf die Seite derjenigen Enthusiasten, die Paulus zurechtweist[22]: Der „Aufruf zur Distanznahme von der Welt hat nach Paulus nichts mit geistlichem Schwärmertum zu tun!“ (Stuhlmacher, 1997, S. 380). Man mag das Konfessionelle als allmählich überholt betrachten. Man wird aber kaum darum herumkommen sich einzugestehen, dass sich das Christentum in Konfessionen organisiert und wohl auch in Zukunft organisieren wird; nicht einfach nur deshalb, weil es sich organisieren muss, zumal menschliches Zusammenleben nun einmal bestimmter Sozialformen bedarf, sondern weil der Glaube als creatura verbi den Einzelnen über seine Individualität hinaus in das hinein drängen wird, was wir Kirche nennen – Kirche ganz grundlegend reformatorisch verstanden als die Gemeinschaft der Glaubenden oder – um mit den Bekenntnisschriften zu reden – „die heiligen Gläubigen und ‚die Schäflin, die ihres Hirten Stimme hören“ (BSLK, 459,21–22)[23] – so Luther in den Schmalkaldischen Artikeln (III/12), Joh 10,3 zitierend. Damit ist natürlich nicht gesagt, welche Konfessionen es geben muss und welche Gestalt sie annehmen sollen, aber „dass“ es sie geben muss, dürfte unumgänglich sein.[24] Auf die Unhintergehbarkeit von Konfession und Konfessionalität weist ja bereits Luthers berühmter Satz hin: „Tota nostra operatio confessio est“ (WA 57,137,5). Auch die sog. „Konfessionslosigkeit“ partizipiert in diesem Sinne non volens an der Konfessionalität und sei es in der Verneinung, Absetzungsbewegung, Indifferenz etc.

Man wird nun aber als guter Dialektiker – und ein solcher war Paulus (vgl. Schrage, 1995, S. 183) – eben auch das andere sagen müssen.[25] Konfessionen sind vorläufige Erscheinungen und gehören – mit Bonhoeffer (1992, S. 137–162) gesprochen – zum „Vorletzten“ und nicht zum „Letzten“. Sie stehen vom hos mē her unter eschatologischem Vorbehalt. Sie sind nicht das Reich Gottes selbst, sollen aber auf dasselbe verweisen und sind auf diese Funktion hin zu prüfen. Insofern stehen die Konfessionen nicht nur unter eschatologischem, sondern zugleich auch proleptischem Vorbehalt. Konfessionen sind „Provisorien, Gebilde, die nicht für die Ewigkeit gemacht sind“ (Beintker, 2005, S. 28), es sei denn man wollte sie als ecclesia triumphans – wie noch in den Hoffnungsbildern des konfessionellen Zeitalters – als katholisch oder evangelisch, jedenfalls alternativ in konfessioneller Differenziertheit in den Himmel hinein prolongieren und nicht als überkonfessionell formiert denken (vgl. Beintker, 2005, S. 28).

Diese Vorläufigkeit und die Distanznahme, die das hos mē pointiert, bringen die Konfessionalität und hoffentlich auch die Konfessionellen durchaus in eine gewisse Nähe zu den sog. „Konfessionslosen“, da niemand einfach die vielbeschworene „konfessionelle Identität“ besitzt. Konfessionelle Identität kann paulinisch nicht etwas Abgeschlossenes und Fertiges, keinen archimedischen Punkt, keinen entdynamisierten Stand oder eine unerschütterliche Position einer abgeschlossenen Stammesgesellschaft meinen. Sie partizipiert vielmehr am „Sein in Christo“ bzw. – reformatorisch gesprochen – an der vita christiana, von der nach Luther gilt: „[V]ita christiana non stet in esse, sed in fieri“ (WA 56,442,15–17). Beim Sein in Christus handelt es sich nicht um ein esse, sondern ein fieri (vgl. Hofheinz, 2017b). Das Sein in Christo und mit ihm ganz gewiss auch die konfessionelle Identität sind noch im Werden. Und sie lebt davon, nicht dass wir uns zu Gott bekennen, sondern er sich zu uns. Das macht konfessionelle Identität aus. Und diese universale Hoffnungsperspektive, die das Handeln Gottes fokussiert,[26] umgreift gewiss auch die Konfessionslosen und stellt uns in eine solidarische Lerngemeinschaft mit ihnen. Eine solchermaßen verstandene Konfessionalität unterscheidet und vereint solche Menschen, die sich „konfessionslos“ nennen, mit solchen, die sich als „konfessionell“ verstehen. Der Unterschied bezieht sich auf das Selbstverständnis und ist noetischer Natur; das Vereinende bezieht sich auf das sich zum Menschen bekennende Handeln Gottes und ist ontischer bzw. eschatologischer Natur.

3.2 Der ökumenische Impuls der Reformation

Carl Heinz Ratschow hat nun in seinem TRE-Artikel „Konfession/Konfessionalität“ auf eine Schattenseite der Konfessionen hingewiesen, die in besonderer Weise die Reformation betrifft, wie uns im Reformationsjubiläumsjahr (vgl. Hofheinz, 2017a; Bausenhart, 2012, S. 6–22) aufs Neue bewusst wird: „Konfessionen nennt man seit dem 19. Jh. kirchliche Absonderungen innerhalb des Christentums, die sich als eigenständige kirchliche Körperschaften organisierten“ (Ratschow, 1990, S. 419). Der Begriff der „Konfession“ hat den der „Religionsparteien“ beerbt, von denen vorher die Rede war (vgl. Oberdorfer, 2001, Sp. 1546). Vielleicht hat es im Sinne des extra nos durchaus seinen tieferen theologischen Sinn, wenn nicht mehr von Religionsparteien die Rede ist, sondern diese gleichsam über sich hinaus auf das Bekenntnis zu Jesus Christus verwiesen werden. Das extra nos besagt in diesem Zusammenhang genau dies: Bekenntnisse und mit ihnen die Konfessionen leben davon, dass Gott sich zu uns bekennt.[27]

Ratschows Rede von „kirchlichen Absonderungen“ lässt freilich aufhorchen und macht auf ein Problem aufmerksam, welches als das der „konfessionelle[n] Spaltung“ (Ratschow, 1990, S. 419) benannt werden kann und – wenn auch ungewollt – mit der Reformation einherging: Wird die Einheit der Kirche Jesu Christi nicht durch diese „Absonderungen“ und „Spaltungen“ konterkariert und damit das hohepriesterliche Gebet Jesu Christi um die Einheit der Kirche ad absurdum geführt (vgl. Kinnamon, 1997, 105–119; Kinnamon, 2014, S. 160–163): „Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21)? Wir bekennen mit dem Apostolikum schließlich nicht: „[I]ch glaube meine Konfession, sondern ich glaube die eine heilige Kirche“ (Busch, 2002, S. 92). Damit ist das Problem der Diversität der Konfessionen im Verhältnis zur Einheit der Kirche erkennbar aufgerufen: Wie verhalten sich Einheit und Vielfalt der Kirche (vgl. dazu einführend Hailer, 2015, S. 1–7)?

Um die Pointe direkt vorweg zu nehmen: Konfessionalität und Ökumenizität schließen einander keineswegs aus. Darauf verweist bereits der Umstand, dass die Reformation selbst einen substantiellen ökumenischen Impuls beinhaltet. Die oben zitierte Kirchendefinition aus den Schmalkaldischen Artikeln setzt ein Einheitsverständnis frei, das eine große ökumenische Leistungsfähigkeit erkennen lässt. Die Gemeinschaft der Glaubenden, metaphorisch bestimmt als die Schafe, die die Stimme ihres Hirten hören, steht nach reformatorischem Verständnis für eine Katholizität, die in den empirisch vorfindlichen Kirchen und Konfessionen sichtbar werden will, aber nicht aufgeht,[28] zugleich aber auch nicht unabhängig von diesen zu haben ist: „Hier kommt eine die geschichtliche Erscheinung transzendierende Einheit der Kirche in den Blick, die nicht erst geschaffen werden muss, sondern die unabhängig von der jeweiligen geschichtlichen Wirklichkeit vorausgesetzt wird und sich somit unserem Zugriff entzieht. Weil diese Kirche sich empirisch nicht identifizieren lässt, kann sie allein vom Glauben bekannt werden. Die Reformatoren nehmen entschieden eine Einheit in den Blick, die als solche geschichtlich niemals ungetrübt in Erscheinung treten wird“ (Weinrich, 2005, S. 197).[29]

Über dieses herausfordernde reformatorische Einheitsverständnis hinaus wird der ökumenische Appell der Reformation noch in anderer Hinsicht manifest und zwar in den Bekenntnisschriften als „Rückverweis auf gemeinsam gesprochene Bekenntnisse“ (Weinrich, 2005, S. 198). Die Überschrift zu den im Konkordienbuch (1580) den lutherischen Bekenntnisschriften vorangestellten drei altkirchlichen Bekenntnisse lautet: Tria Symbola catholica sive oecumenica (BSLK, 19).[30] Den drei Haupt-Symbola, d.h. dem Apostolicum, dem Nicänum und dem Athanasianum,[31] wird als authentischen Zusammenfassungen der Lehre der Heiligen Schrift ökumenischer Status zugesprochen, wobei der Rückgriff auf das altkirchliche Bekenntnis wohl „weniger eine besonders pessimistische Einschätzung der Reformatoren [signalisiert], in der sie nun meinten so weit zurückgehen zu müssen, um überhaupt noch eine Gemeinsamkeit zu finden, als vielmehr die Hoffnung auf die Vertrauenswürdigkeit und solide Tragfähigkeit der ins Spiel gebrachten Gemeinsamkeit“ (Weinrich, 2005, S. 198).

4 Was macht Konfessionalität aus? Ein Antwortversuch im Lichte der Leuenberger Konkordie (1973)

Eine m.E. tragfähige Antwort auf diese Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielfalt der Kirche Jesu Christi gibt die „Leuenberger Konkordie“ (LK). Ich bin der Überzeugung, dass hier mit der erklärten Kirchengemeinschaft ein Ökumenemodell sichtbar wird, das zukunftsfähig ist und auch für die Gestaltung des Religionsunterrichts wichtige Impulse liefern kann, einen Religionsunterricht, der uns nicht nur in einer „eigentümliche[n] Diversifizierung der Formen“ begegnet, sondern gesellschaftlich „erheblichen zentrifugalen Kräften ausgesetzt ist“ (Heinig, 2014, S. 148). Die LK hat das von reichlicher Entfremdung geprägte Verhältnis der evangelischen Konfessionen auf neuen Boden gestellt (vgl. Beintker, 2005, S. 27) und den lutherisch-reformierten Gegensatz überwunden (vgl. Friedrich, 1999). Dies ist ein kaum zu überschätzendes Verdienst.[32] Frank-Walter Steinmeier hat die LK gar eine „Wegweisung“ für „Europa und über Europa hinaus“ (Steinmeier, 2013, S. 11) genannt. Die protestantischen Kirchen in Europa gewähren einander „Kanzel – und Abendmahlgemeinschaft“ (Leuenberg, 1973, S. 256 [Art. 33]). Nach Aussage der Konkordie schließt dies die „gegenseitige Anerkennung der Ordination und die Ermöglichung der Interzelebration“ (ebd.) ein.

Dass ich beispielsweise als reformiert-ordinierter Pfarrer und Mitglied der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hannover in der lutherischen Kirche meines Wohnortes Hagenburg predigen, taufen und das Abendmahl austeilen darf, geht auf die LK zurück. Leuenberg erklärt die Kirchengemeinschaft zwischen den zustimmenden Konfessionen und zwar nicht unter Umgehung und Aufgabe der die jeweiligen Konfessionen verpflichtenden Bekenntnisse, sondern in der Bindung an diese: „Kirchengemeinschaft im Sinne dieser Konkordie bedeutet, dass Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes, aufgrund der gewonnenen Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums, einander Gemeinschaft an Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst große Gemeinsamkeit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben“ (Leuenberg, 1973, S. 255 [Art. 29]). Mit der Feststellung der Kirchengemeinschaft werden die seit dem 16. Jahrhundert bestehenden Trennungen zwischen den Konfessionen aufgehoben, was nicht heißt, dass man die Lehrunterschiede zwischen den Kirchen einfach ignoriert. Im Gegenteil: „Es ist die Aufgabe der Kirchen, an Lehrunterschieden, die in und zwischen den beteiligten Kirchen bestehen, ohne als kirchentrennend zu gelten, weiterzuarbeiten“ (Leuenberg, 1973, S. 257 [Art. 39]). Das heißt, dass die Differenzen nicht kaschiert oder negiert werden, nein, sie werden klar und deutlich bezüglich Abendmahl, Christologie und Lehre von der Prädestination bekannt (vgl. Leuenberg, 1973, S. 253–255 [Art. 17–28]), aber ohne dass ihnen ein kirchentrennender Status zugebilligt wird. „Versöhnte Verschiedenheit“ lautet der Schlüsselbegriff, auf den man das ökumenische Modell von Leuenberg gebracht, aber oftmals auch reduziert hat.

Kritiker, wie etwa der geschätzte Kardinal Walter Kasper, der ehemalige Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, haben Leuenberg als „Schummelökumene“ bezeichnet, als „Verschiedenheit ohne wirkliche Einheit“ [zit. nach Weber, 2013, S. 7).[33] Die „versöhnte Verschiedenheit“ von Leuenberg sei in Wirklichkeit nur so etwas wie „verschönte Verschiedenheit“. Damit wird eine Lesart von Leuenberg zugrunde gelegt, die sich als eine Art „Zweige-Theorie“ verstehen lässt und das Bild vom Protestantismus als einem Baum zeichnet, dessen Reichtum sich in seinen vielen Zweigen, in den vielen Konfessionen zeigt (vgl. Busch, 2002, S. 80). Ich glaube nicht, dass diese Lesart Leuenberg tatsächlich gerecht wird. „Versöhnte Verschiedenheit“ meint nicht, dass gegensätzliche Erkenntnisse und Praktiken unter der Hand in etwas Positives oder doch Tolerables umgedeutet und verharmlost werden, sondern das, was bereits im 16. Jahrhundert der polnische Baron und ostfriesische Reformator Johannes a Lasco vertrat: „eine Gemeinschaft, die in einem Bekenntnis ihre Verbundenheit darlegt, die so groß ist, dass sie nicht gehindert wird durch die Differenz an einem ebenso präzis genannten Punkt, die so stark ist, dass sie vielmehr motiviert zur gemeinsamen Arbeit an einer Beseitigung jener Differenz. Das Adjektiv ‚versöhnt‘ besagt also, dass hier trennende ‚Verschiedenheiten‘ so lange bearbeitet werden, bis sie sich im Rahmen einer verbindlichen Gemeinsamkeit nicht mehr gegenseitig ausschließen“ (Busch, 2002, S. 81). Genau dies wird in der LK festgeschrieben, indem nicht einfach nur konstatiert wird: „Die Konkordie lässt die verpflichtende Geltung der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen bestehen“ (Leuenberg, 1973, S. 256 [Art. 37]).

Wenn dies alles wäre, dann hätten wir es in der Tat mit der Zweige-Theorie zu tun. Leuenberg fährt indes fort: Die Konkordie „stellt eine im Zentralen gewonnene Übereinstimmung dar, die Kirchengemeinschaft zwischen Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes ermöglicht. Die beteiligten Kirchen lassen sich bei der gemeinsamen Ausrichtung von Zeugnis und Dienst von dieser Übereinstimmung leiten und verpflichten sich zu kontinuierlichen Lehrgesprächen untereinander. Das gemeinsame Verständnis des Evangeliums, auf dem die Kirchengemeinschaft beruht, muss weiter vertieft, am Zeugnis der Heiligen Schrift geprüft und ständig aktualisiert werden“ (Leuenberg, 1973, S. 256–257 [Art. 37–38]). Und dann wird eine To-do-Liste entfaltet, die die konkreten Themenfelder der Bearbeitung benennt. Dabei setzt man große Hoffnung auf das gemeinsame Schriftstudium und die gemeinsame Schrifterkenntnis, zumal dem Wort Gottes zugetraut wird, reformierend zu wirken und zwar im Sinne der Maxime des „ecclesia semper reformanda“ (vgl. Campi, 2010, S. 1–19). Diese Maxime ist übrigens keineswegs evangelisches Sondergut, sondern von ihr wird auch im Zweiten Vaticanum Gebrauch gemacht.[34]

In der Konkordie expliziert sich das Bewusstsein, dass das bloße Erklären von Kirchengemeinschaft nicht ausreicht, um „Einheit“ zu leben. Einheit will und kann nach Leuenberg gelebt werden, nicht weil sie als Zielprojektion ökumenischer Kraftanstrengungen erreichbar ist,[35] sondern sofern sie uns in Jesus Christus vorausgeht.[36] Sie ist als die im dreieinigen Gott gründende Einheit des Leibes Christi (vgl. 1Kor 12,1–31; Röm 12, 3–8) allen menschlichen Bemühungen voraus, so dass auf diese hin Trennungen überschritten werden können.[37] In der Konkordie heißt es: „Die beteiligten Kirchen sind der Überzeugung, dass sie gemeinsam an der einen Kirche Jesu Christi teilhaben“ (Leuenberg, 1973, S. 256 [Art. 34]). Diese Einheit besteht extra se in Christo und ermöglicht deshalb differenzierte und plurale Vielfalt.

Da die Einheit in Christus bereits gegeben ist und Kirche ihr wahres Sein exzentrisch in Jesus Christus hat, kann Trennendes auf diese Einheit hin überwunden, kann also in diese Einheit eingestimmt (con-sentire) werden (vgl. Sauter, 1980, S. 478–494). Im Sinne dieses con-sentire wäre also auch von einem (modifizierten) Konsens- und nicht nur einem Differenzmodell sowie dementsprechend – entgegen schräger Alternativen – auch von Konsens- und nicht nur Differenzökumene zu sprechen.[38] Insofern ist Walter Kasper zuzustimmen, wenn er treffend bemerkt: „The ecumenical aim is not a simple return of the others into the fold of the Catholic Church, not the conversion of individuals to the Catholic Church (even if this must obviously be mutually acknowledged when it is based on reasons of conscience). In the ecumenical movement the question is the conversion of all to Jesus Christ: in him we move nearer to another. Only by a renewal of the spiritual ecumenism, by common prayer, and common listening to the Word of God in the Bible can we hope to overcome the present ecumenical impasses and difficulties” (Kasper, 2003, S. 64–65; vgl. auch Hauerwas, 2013, S. 96–97).[39] In ähnlicher Weise betont Michael Weinrich: „Dieses Zugehen auf Christus bringt die zersplitterten Kirchen, die in ihrem Eigenwillen alle mehr oder weniger fern von Christus sind, in dem Maße einander näher, in dem sie Christus als dem gemeinsamen Zentrum näher kommen. Je enger gleichsam der Kreis um Christus wird, um so mehr rücken die Kirchen auf der kürzer werdenden Kreislinie zusammen“ (Weinrich, 1998, S. 98; vgl. auch Hofheinz, 2017a).

Leuenberg liegt ein anderes Einheitsverständnis zugrunde als das einer einheitlichen kirchlichen Organisation, die etwa durch eine Art „Fusion“ oder im Sinne der sog. „Rückkehrökumene“ durch einen Wiederanschluss entsteht: „Die Einheit aller Christen wird nicht in einer Vereinerleiung bestehen. Damit würde der Reichtum verleugnet, der auch in der Vielfalt der Konfessionen liegt. Die absehbare Zukunft wird darum nicht in einer Einheitskirche, sondern Kirchengemeinschaften bestehen. Die Einheit der Christen liegt nicht in einer Überwindung der Vielfalt, aber in der Überwindung der Trennung, die die Tatsache der Konfessionen auch bedeutet und die zu leugnen oder auch nur leicht zu nehmen nur zu einer Gemeinschaft in Konfusion führen könnte“ (Busch, 2002, S. 91). Die Einheit der Kirchen lässt die Diversität der Konfessionen durchaus zu. Die konfessionellen Weltbünde, die zum Teil selbst Kirchengemeinschaften sind, wie z.B. die „World Communion of Reformed Churches“, dürfen und können in diesem Sinne nicht als Hemmschuh, sondern Motor der Ökumene verstanden werden (Ernst, 1998, S. 55–72). Plurale Vielfalt ist für die Ökumene ein Gewinn. Aber nochmals: In der LK werden im Sinne eines dynamischen Modells die Differenzen in der Lehre und im Leben nicht einfach auf Dauer gestellt. Zu den Differenzen gehören die kontroverstheologischen Themen, zu denen weiterhin Lehrgespräche nötig und möglich sind, da die Einheit in Christus solche Lehrbemühungen freisetzt.

Halten wir fest: Die LK macht deutlich, was Konfessionalität bedeutet, nämlich nicht einfach selbstzufrieden im mehr oder weniger kraftlosen Saft des eigenen Bekenntnisstandes zu bleiben, sondern sich auf andere Konfessionen zuzubewegen, um nach der „erreichbaren Gemeinschaft in Wort und Sakrament [zu] suchen und sich nicht gegenseitig die Daseinsberechtigung ab[zu]sprechen“ (Beintker, 2005, S. 29).

5 Leuenberg und der konfessionell-kooperative Religionsunterricht: „Versöhnte Verschiedenheit“ als Leitprinzip religionsunterrichtlicher Öffnung

5.1 „Fusion nein, Kooperation ja.“ Explikation der These

Meine These besagt, dass das Leuenberger Modell der „Versöhnten Verschiedenheit“ als ein normierendes Leitmotiv für den Religionsunterricht dienen kann. M.E. besitzt das Leuenberger Modell eine spezifische Nähe zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht, liegt aber auch in gewisser Hinsicht quer zu diesem. Der evangelische Religionsunterricht (Singular!) stellt im Lichte von Leuenberg bereits so etwas wie eine Fusion dar, nämlich derjenigen evangelischen Konfessionen, die sich wechselseitig anerkennen und Kirchengemeinschaft erklären, aber gerade nicht miteinander fusionieren. Konkret geht es dabei um die der LK zustimmenden „lutherischen, reformierten und aus ihnen hervorgegangenen unierten Kirchen sowie die ihnen verwandten vorreformatorischen Kirchen der Waldenser und der Böhmischen Brüder“ (LK, 1973, S. 249 [Art. 1]).

Die Bedeutung der LK liegt hinsichtlich des Religionsunterrichts nun darin, dass sie als ökumenisches Leitprinzip geltend macht: „Fusion nein, Kooperation ja!“ (Heckel, 2005, S. 288) Die LK steht insofern im Widerspruch zu einem ökumenischen Religionsunterricht im Sinne eines bikonfessionell fusionierten Religionsunterrichts, der sozusagen die Einheit der Konfessionen in der Fusion zu einer Einheitsform abbilden möchte. Indes steht die LK mutatis mutandis in erkennbarer Nähe zu einem ökumenischen Religionsunterricht im Sinne eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts.[40]

Unter konfessionell-kooperativem Religionsunterricht verstehe ich einen Religionsunterricht in einer spezifischen interkonfessionellen Perspektive. Es geht nicht um einen ökumenischen Religionsunterricht, der einen konfessionsübergreifenden Lehrkonsens voraussetzt, gleichsam eine Konsens-Union oder eine Kircheneinheit. Ein solcher Religionsunterricht wäre m.E. zum Scheitern verurteilt, da er die Selbstblockierung einer falschverstandenen Konsensökumene nur reduplizieren würde. Es geht im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht vielmehr um eine Begegnung, die Differenz erlaubt. Die Differenz will freilich bearbeitet werden, wie die LK besagt.

Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht meint durchaus mehr, als dass katholische und evangelische Lehrkräfte gemeinsame Projekte verantworten, Schulgottesdienste halten, in ihren Fachschaften zusammenarbeiten, Unterrichtsmaterialien austauschen, Jahresplanungen absprechen, sich bei bestimmten Themen wechselseitig in den Unterricht einladen, im Team-Teaching unterrichten etc. (vgl. Pemsel-Maier, 2014, S. 27). Im Lichte der LK dürfte unmittelbar evident sein, dass es auch um mehr als die Gewährung eines Gaststatus im Unterricht der anderen Konfession geht, wenn etwa in der eigenen Konfession kein Religionsunterricht angeboten wird. Leuenberg fordert nicht nur Gastfreundschaft, sondern deklariert und konkretisiert Kirchengemeinschaft. Natürlich ist ein Gabentausch in verschiedenen Formen der Kooperation durchaus sinnvoll und angezeigt und kann sicher auch im konfessionellen Religionsunterricht im klassischen Sinne gelingen.[41] Doch stellt sich im Lichte von Leuenberg im Sinne der aufgezeigten Konsensdynamik, die das Einheitsverständnis impliziert, die Frage nach dem „Mehr“ an Einheit und Kirchengemeinschaft.

Mit Blick auf den Zuschnitt des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts bemerkt Sabine Pemsel-Maier: „Von den verschiedenen Formen der Kooperation zu unterscheiden ist konfessionell-kooperativ erteilter Unterricht als eine reguläre, durch Einzelbestimmungen der beteiligten Landeskirchen, Diözesen und Ministerien geregelte Organisationsform von Religionsunterricht. Diesen gibt es seit 1997 in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg, zudem in Teilen Österreichs. Schulrechtlich handelt es sich nicht um ökumenischen, sondern um konfessionellen Unterricht im Sinne des Grundgesetzes, und zwar um Unterricht der Religionsgemeinschaft, der die unterrichtende Lehrkraft angehört“ (Pemsel-Maier, 2014, S. 28). Die Regelung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts gestaltet sich durchaus bundeslandspezifisch. In vielen Bundesländern handelt es sich – bei nüchterner Betrachtung – um eine pragmatisch motivierte Notstandsmaßnahme, doch gibt es auch konfessionell ausgewogene und mit Lehrkräften beider Konfessionen gut versorgte Bundesländer wie Baden-Württemberg, wo der konfessionell-kooperative Religionsunterricht zunächst als ein konzeptionell reflektierter und wissenschaftlich eng begleiteter Modellversuch (2005–2008) und dann landesweit (seit 2009) als „eine mögliche Form des konfessionellen Religionsunterrichts, freilich im Sinne eines Wahlmodells, zu dem niemand verpflichtet werden darf“ (Pemsel-Maier, 2014, S. 31) eingeführt wurde – mit einem vorgeschriebenen Wechsel der Lehrkraft während des Schuljahres.[42]

Welche Ziele verfolgt der konfessionell-kooperative Religionsunterricht, wie er etwa in Baden-Württemberg praktiziert wird? In der gemeinsamen verbindlichen Vereinbarung werden drei Ziele genannt: „1. Ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfession zu schaffen, 2. die ökumenische Offenheit der Kirchen erfahrbar zu machen und 3. den Schülerinnen und Schülern beider Konfessionen die authentische Begegnung mit der anderen Konfession zu ermöglichen“ (Kuld u.a., 2011, S. 60). Konfessionalität, Ökumenizität und authentische Begegnung im Dialog – diese drei Stichworte scheinen mir durchaus auf der Linie der LK und ihrer Intention zu liegen. Konfessionelle und ökumenische Ziele schließen sich nach der LK nicht aus, sondern fordern geradezu einander: „Die Annäherung der Konfessionen soll bereits im Kindes- und Jugendalter gefördert und zugleich das Hineinwachsen in die eigene Konfession ermöglicht werden. Weder sollen konfessionelle Unterschiede nivelliert noch die Ausbildung konfessioneller Identität verhindert, sondern diese im Gegenteil unterstützt werden, und zwar in ökumenischer Offenheit“ (Pemsel-Maier, 2014, S. 28).

In diesem Sinne kann ein konfessionell-kooperativer Religionsunterricht durchaus einen Beitrag zur Überwindung der Kirchentrennung leisten. Joachim Weinhardt (2014, S. 19) formuliert im Blick auf den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Baden-Württemberg provozierend vollmundig:

„Ist [er] als erster Schritt auf dem Weg zum ökumenischen Religionsunterricht anzusehen? Nein, er ist vielmehr eine Form von ökumenischem Religionsunterricht par excellence. Gerade weil er nicht mono-konfessionell, aber eben auch nicht unkonfessionell, sondern vielmehr konfessionell-kooperativ ausgerichtet ist, kann seine Ökumenizität strukturell nicht gesteigert werden. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht (KRU) ist daher kein erster oder zweiter Schritt zu wahrhaft ökumenischem Religionsunterricht, sondern er ist wahrhaft ökumenischer Religionsunterricht. Jeder Schritt, der von KRU aus in irgendeine Richtung weiterführen wollte, würde von Konfessionalität und Ökumenizität gleichermaßen fortschreiten.“

Auf die LK beruft sich Weinhardt interessanterweise nicht, was nicht überrascht, da das dynamische „Mehr an Einheit“, das ja in der LK intendiert wird, bei ihm zurücktritt und zumindest durch die These von der nicht steigerbaren Ökumenizität des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts strukturell ausgeschlossen werden soll.[43] Weinhardt führt die LK als Beispiel lediglich einer innerprotestantischen Gemeinschaft an (vgl. Weinhardt, 2014, S. 28). Gottfried Adam und Rainer Lachmann (2012, S. 158) bemerken kritisch zum Baden-Württemberger Modell: „Von dem kirchlicherseits auch für den Religionsunterricht so viel beschworenen Geist ökumenischer Offenheit ist hier nur wenig zu spüren.“

5.2 „Ja, aber…“ Vorläufige Verifikation der These

Es legen sich zwei Einwände gegen meine Berufung auf die LK nahe: Zum einen der Einwand, dass es sich bei der LK – wie Weinhardt bemerkt – doch um eine innerprotestantische Einigung handelt, wohingegen der konfessionell-kooperative Religionsunterricht über den Protestantismus hinaus vor allem das Verhältnis von Protestantismus und römischem Katholizismus betrifft. Wird also nicht – salopp formuliert – von Äpfeln und Birnen gesprochen? Zum anderen liegt der Verweis auf das andersartige römisch-katholische Einheits- und Homogenitätsverständnis nahe, das der LK keineswegs zu folgen bereit ist. So könnte man also einwenden: Es ist zwar einsichtig und nachvollziehbar, dass der Hermeneutik der LK eher eine Öffnung des konfessionellen Religionsunterrichts hin zu Begegnungen mit anderen Konfessionen entspricht als das Postulat konfessioneller Homogenität. Und die EKD hat sicherlich gut daran getan mit „Identität und Verständigung“ (1994) den Evangelischen Religionsunterricht für alle Schulstufen zu öffnen, ohne die konfessionelle Gebundenheit preiszugeben (vgl. EKD, 1994, S. 66). Diese Entscheidung liegt auf der Linie von Leuenberg. Aber was nutzt das Ganze, wenn man beim konfessionellen Gegenüber auf taube Ohren stößt?

Ich greife zunächst den letztgenannten Einwand auf. In der Tat ist es so, dass die römisch-katholische Kirche, die mit der Akzentuierung der sog. Trias von römisch-katholischen Lehrern, Schülern und Inhalten stärker an der konfessionellen Homogenität des Religionsunterrichts festhält als das protestantische Gegenüber (vgl. Schröder, 2012, S. 300). Und grundsätzlich sollte man – dies ist ein markantes Desiderat der LK – vor bestehenden Differenzen die Augen nicht verschließen. Es gibt tatsächlich lehrmäßige Unterschiede – auch im Verhältnis zwischen den evangelischen Kirchen und der katholischen Kirche. Friedrich Schleiermacher (1960, S. 134 [§24]) hat den Unterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus „vorläufig“, wie er treffend sagte, wie folgt pointiert:

„Sofern die Reformation nicht nur Reinigung und Rückkehr von eingeschlichenen Mißbräuchen war, sondern eine eigentliche Gestaltung der christlichen Gemeinschaft aus ihr hervorgegangen ist, kann man den Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus vorläufig so fassen, daß ersterer das Verhältnis des Einzelnen zur Kirche abhängig macht von seinem Verhältnis zu Christo, der letztere aber umgekehrt das Verhältnis des Einzelnen zu Christus abhängig von seinem Verhältnis zur Kirche.“[44]

Der Unterschied bezieht sich nach Schleiermachers treffsicherer und sehr erhellender Beschreibung auf die Ekklesiologie in ihrer Verbindung zur Christologie: „Die evangelische Kirche versteht sich nicht als sakramentales Werkzeug der Heilsvermittlung. Sie tritt sehr bewußt hinter Jesus Christus zurück. Sie will ein Ort sein, an dem er bezeugt, er bekannt, er gehört wird, weil nicht die Kirche, sondern weil er der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist“ (Beintker, 2005, S. 35–36).

Der Tübinger Staats- und Kirchenrechtler Martin Heckel hat diese kirchentrennenden Differenzen vor Augen, wenn er darauf hinweist, dass zwar rechtlich grundsätzlich nach einer ökumenischen Vereinigung einem gemeinsamen Religionsunterricht der katholischen und evangelischen Kirchen nach Art. 7 III GG nichts im Wege stehe, gegenwärtig aber gelte:

„‚Ökumenischer Religionsunterricht‘ als bikonfessionelle Einheitsform der evangelischen und katholischen Kirche ist jedoch derzeit ausgeschlossen, da die kirchentrennenden Differenzen zwischen ihnen bisher nicht überwunden werden konnten und ihm deshalb ein einheitliches evangelisch-katholisches Bekenntnis als Voraussetzung und Grundlage für einen einheitlichen staatlichen Unterricht fehlt“ (Heckel, 2005, S. 281; so auch Heinig, 2014, S. 149). Heckel resümiert deshalb: „Als eigenständige Unterrichtsform entspricht ein konfessionell fusionierter Religionsunterricht nicht den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die durch Art. III GG der staatlichen Kultusverwaltung und den Religionsgemeinschaften bindend vorgeschrieben sind“ (Heckel, 2005, S. 281).[45]

Das Bedürfnis nach intensiverer Begegnung der beiden Konfessionen und das berechtigte Verlangen ihrer Religionspädagog/innen nach stärkerer Zusammenarbeit könnten nur in anderen Formen gelöst werden und zwar dem Rechtscharakter nach in einer konfessionell-kooperativen Form: „Die konfessionell-kooperative Form ist also klassischer Religionsunterricht nach Art. 7 III GG jeder der beiden beteiligten Kirchen, dessen Planung und Durchführung jedoch gemeinsam abgestimmt ist und dessen Inhalte sich weithin decken“ (Heckel, 2005, S. 289).

Das Beispiel Baden-Württembergs zeigt, dass die durchaus kirchentrennenden Differenzen nicht so trennend wirken müssen, dass man keine tragfähige Einigung erzielen kann. Die Einigung ist vielmehr unter Zustimmung beider Großkirchen gelungen. Lothar Kuld (2015, S. 56) verweist darauf, dass die gemeinsame Synode der Bistümer in der BRD in ihrem Beschluss von 1974 die Konfessionalität durch die Homogenität der Trias von Lehrer/in, Inhalt und Schüler/innen gewahrt wissen wolle, im gleichen Papier jedoch auch sagt,

„daß der Religionsunterricht in dem Maße, wie die Kirchen sich in ihrem ökumenischen Denken und Handeln aufeinander zubewegen und zum Dialog und zur Solidarität mit Menschen anderer Religionen und Ideologien bereit seien, ‚ohne deswegen auf ihr eigenes Selbstverständnis und auf profilierte Meinungen und Überzeugungen verzichten zu müssen‘, ebenfalls ‚zur Offenheit verpflichtet‘ sei. ‚Der Gesinnung nach ist er [der Religionsunterricht; M.H.] ökumenisch.“

Im Jahr 2005 erklärte die katholische Bischofskonferenz (2005, S. 10–11) schließlich den Weg für einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht freimachend: „Das Konfessionalitätsprinzip […] schließt Formen konfessioneller Kooperation im Religionsunterricht keineswegs aus.“

Noch eine Bemerkung zu Baden-Württemberg: Hier wurde tatsächlich eine intensive und teilweise kontroverse Diskussion geführt, die unter den Schlagworten „Beheimatung“ und „Begegnung“ firmierte:

„Müssen Schüler/innen zuerst in ihrer eigenen Konfession verwurzelt werden und ihre eigene konfessionelle Identität finden, um in Austausch mit der anderen Konfession zu treten? Oder gilt nicht genau umgekehrt, dass gerade in der Begegnung mit dem Anderen bzw. den Anderen und im Lernen an Differenzen ein Bewusstsein für die eigene konfessionelle Identität erwächst? Sowohl die Modellversuche zum Religionsunterricht als auch das Pilotprojekt zum Erwerb konfessionell-kooperativer Kompetenz von Studierenden haben gezeigt, dass idealtypische Entgegensetzungen im Sinne eines Entweder-Oder der Realität (inter)konfessionellen Lernens nicht gerecht werden und dass Identitätsfindung sowohl durch die Beheimatung in der eigenen Konfession als auch in der Begegnung mit der anderen Konfession geschieht“ (Pemsel-Maier, 2014, S. 34–35).

Zum anderen Einwand, dass die LK nur die interprotestantische Ökumene betrifft, möchte ich darauf hinwiesen, dass dies nur vordergründig wahr ist. Schaut man sich nämlich die Konkordie genauer an, so kann man feststellen, dass der ökumenische Aspekt tatsächlich explizit zur Sprache kommt und zwar prononciert am Ende der Konkordie:

„Indem die beteiligten Kirchen unter sich Kirchengemeinschaft erklären und verwirklichen, handeln sie aus der Verpflichtung heraus, der ökumenischen Gemeinschaft aller christlichen Kirchen zu dienen. Sie verstehen eine solche Kirchengemeinschaft im europäischen Raum als einen Beitrag auf dieses Ziel hin. Sie erwarten, daß die Überwindung ihrer bisherigen Trennung sich auf die ihnen konfessionell verwandten Kirchen in Europa und in anderen Kontinenten auswirken wird, und sind bereit, mit ihnen zusammen die Möglichkeit von Kirchengemeinschaft zu erwägen. Diese Erwartung gilt ebenfalls für das Verhältnis des Lutherischen Weltbundes und des Reformierten Weltbundes zueinander. Ebenso hoffen sie, daß die Kirchengemeinschaft der Begegnung und Zusammenarbeit mit Kirchen anderer Konfessionen einen neuen Anstoß geben wird. Sie erklären sich bereit, die Lehrgespräche in diesen weiteren Horizont zu stellen“ (Leuenberg, 1973, S. 258 [Art. 46–49]).

Leuenberg weist eine erkennbare ökumenische Perspektive auf und impliziert eine klare (Aus)Weitungstendenz, die die innerprotestantische Ökumene übersteigt, ohne diese auszuklammern, zu überspringen oder gar zu vergessen.

Und die Konfessionslosen? Von der Problematik des Gebrauchs dieses Kollektivsingulars war bereits die Rede. In aller Unterschiedlichkeit werden auch diese hoffentlich grundsätzlich ihren Platz im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht finden können. Konfessionelle Identitätsfindung schließt nämlich die Selbstzuschreibung von Konfessionslosigkeit keineswegs aus. An der Unumgänglichkeit der Konfessionalität partizipieren auch sie – sei es in Verneinung, Absetzungsbewegung, Indifferenz etc. Eine Partizipation an der Konfessionalität des Religionsunterrichts ist auch in diesen „Modi“, ja ggf. auch via negationis möglich. Insofern können auch sie Teil der Lerngemeinschaft im Rahmen des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts sein. Konfessionelle Traditionen können in der sog. Postmoderne „zum Stein [werden], über den man stolpert und deshalb aufschaut. Sie wird zur Mühe, die zum Einhalt zwingt“ (Grözinger, 1998, S. 81). „Stolpern fördert“ – so bemerkte bereits Goethe (1903, S. 450) in seinen „Paralipomena zur Italienischen Reise“.

Wie weit nun die Ökumene im Lichte von Leuenberg reicht, wäre eigens zu bedenken, also etwa die Frage, inwiefern das, was bisweilen als „große Ökumene“ bezeichnet wird, nämlich die Gesamtheit der Weltreligionen (vgl. Ritschl & Hailer, 2006, S. 40), von Leuenberg her in den Blickwinkel treten kann. Sicherlich sollte man die LK hier nicht überbeanspruchen, zumal in ihr von Religionen nicht die Rede ist. Legt man indes das von der LK geltend gemachte dialogoffene Leitprinzip des „Fusion nein, Kooperation ja!“ zugrunde, wäre m.E. ein solcher konfessionell-kooperativer Religionsunterricht keineswegs ausgeschlossen, der auch interkulturelles und interreligiöses Lernen[46] berücksichtigt und auch projektbezogene Kooperationen mit dem Ersatzfach Ethik/Religionskunde bzw. Werte und Normen keineswegs a priori verbietet. Insofern gilt es mit der Tradition den Aufbruch zu wagen und gleichsam mit Leuenberg über Leuenberg hinaus zu schreiten (vgl. Hofheinz, 2015a). Diesbezüglich wäre sicherlich mancherlei zu bedenken, was unumgänglich ist, wenn Konfession, Konfessionalität, das Konfessorische und Positionalität im Kontext von Pluralität, Ökumene und dann auch Interreligiosität ins Spiel gebracht werden. Auch dazu muss sich die Ausbildung an unseren Standorten verhalten. Doch damit wäre ein Themenkreis beschritten, den man nicht einfach appendixhaft einem Vortrag wie diesem hinzugesellen kann. Insofern bin ich geneigt, es hier mit Fontanes altem Briest zu halten: „Ach, Luise, laß … das ist ein zu weites Feld.“

6 Annotation: 17 Thesen zum Abschluss

Die mir gestellte Ausgangsfrage „Was meint Konfessionalität?“ mutet gegenüber diesem „weiten“ Themenfeld geradezu „bescheiden“ an. Ich möchte sie abschließend in Form von 17 Thesen noch einmal aufgreifen, um meinen Antwortversuch thesenhaft zuzuspitzen:

Konfessionalität meint konfessionelle Positivität im Sinne des reformatorischen

ponere nos extra nos. Sie gründet extra nos, ist also extern konstituiert und dementsprechend als Gabe zu verstehen.

Anders gesagt ist sie als Merkmal des geschenkten Glaubens zu verstehen, sofern gilt: „Confessiones mater est fides“ (J. Calvin). Den Glauben zeichnet demnach Konfessionalität, d.h. Bekenntnishaftigkeit, aus.

Aufgrund ihrer externen Konstituierung entspricht wahre Konfessionalität einer Haltung, die sich im Modus des hos mē, des „Haben als hätte man nicht“ vollzieht.

Das hos mē besagt mit Blick auf Konfessionlität, dass die Konfessionen „unschätzbar wertvoll auch für unsere gegenwärtigen Versuche (sind), unseren Glauben zu bezeugen, aber nur dann, wenn sie uns gleichzeitig lehren, dass es auf sie nicht ankommt“ (Weinrich, 1998, S. 188).

Das hos mē wäre missverstanden, wenn Konfessionalität auf einen defizitären Zustand reduziert würde, umschreibt sie zwar einen vorläufigen Zustand, aber auf dem Weg zur eschatologischen Vollendung.

Im Sinne des hos mē partizipiert konfessionelle Identität am Sein in Christo und an der vita christiana. Sie ist insofern nicht als esse, sondern als fieri zu verstehen, also weniger als ein fixer Stand oder eine feste Position, als vielmehr eine im Gemacht-Werden begriffene Lebensform, die sich dem Handeln Gottes verdankt.

Konfessionalität ist zugleich „als ein geschichtliches Phänomen der einen Kirche Jesu Christi ernst- und anzunehmen und im Wissen um die in Christus immer schon gegebene Verbundenheit über Kirchen- und Konfessionsgrenzen hinweg als produktive Herausforderung zu betrachten“ (Beintker, 2005, S. 29).

Rechtverstandene Konfessionalität schließt einen Konfessionalismus als Form der Selbstübersteigerung aus. Sie schließt im Gegenteil in ökumenischer Absicht die Anerkennung der Vielfalt anderer Konfessionen als Reichtum ein.

Die eigene Konfessionalität will als eine Gabe verstanden werden, die in ihren Ausdrucksformen in einen Gabentausch mit anderen Konfessionen gebracht werden kann (vgl. Busch, 2002, S. 81).

Konfessionalismus bezeichnet im Unterschied zur rechtverstandenen Konfessionalität die unter Ausschluss der anderen Konfessionen erfolgende Identifizierung der eigenen Konfession mit der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche.

Die Bereitschaft zur Selbstrelativierung erwächst als Kennzeichen rechtverstandener Konfessionalität aus dem Bekennen der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche: credo ecclesiam!

Konfessionalität heißt, das als evangelisch Erkannte als Anliegen der einen katholischen Kirche zur Geltung zu bringen (vgl. Beintker, 2005, S. 32). Konfessionalität und Katholizität schließen sich insofern gerade nicht aus.

Konfessionalität meint, nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Konfessionen beauftragt zu sehen, „die […] erkannte Wahrheit des Evangeliums zu bezeugen“ (Beintker, 2005, S. 29). Aus dieser Sichtweise erwächst die Lernbereitschaft, auf das Zeugnis der anderen zu hören.[47]

Konfessionalität heißt, den Bekenntnisstand der verschiedenen Kirchen nicht einfach traditionsvergessen zu ignorieren oder zu überspielen, ihn aber ebenso wenig traditionsüberhöhend festzuschreiben oder gar zu verabsolutieren.

Konfessionalität, wie sie die LK voraussetzt, impliziert und expliziert den notwendigen Widerspruch gegenüber solchen exklusivistischen Nostrifikationen[48], indem sie betont: „Die eine geglaubte Kirche (Singular) ist in unterschiedlich geprägten Kirchen (Plural) verborgen gegenwärtig“ (GEKE, 1995, S. 19).

Im Zugleich der Unterscheidung und Zuordnung von geglaubter Kirche und geschauten Konfessionskirchen liegt – wenn man so will – die ratio cognoscendi, der Erkenntnisgrund von Konfessionalität.

Ihre ratio essendi, ihren Seinsgrund, bildet wiederum nicht das eigene Bekenntnis (confessio) zu Gott, sondern dessen Bekenntnis zu seiner Kirche, als der Schar derer, die seine Stimme hören.

Dass auf der Linie dieser Thesen die konfessionell-kooperative Öffnung des Religionsunterrichts liegt, habe ich zu zeigen versucht. Wenn der Religionsunterricht als konfessionell-kooperativer Religionsunterricht mit seiner Öffnung den zentrifugalen Kräften rechtverstandener Konfessionalität folgt, wird er in einer theologisch verantwortbaren Weise auch auf jene zentrifugalen Kräfte reagieren, denen er gesellschaftlich gegenwärtig ausgesetzt ist.

Literaturverzeichnis

Adam, G. & Lachmann, R. (2012). Begründungen des schulischen Religionsunterrichts. In M. Rothgangel, G. Adam & R. Lachmann (Hrsg.), Religionspädagogisches Kompendium (S. 144–159). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Adorno, T.W. (2008). Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft. Vorlesung (1964). Frankfurt: Suhrkamp.

Adorno, T.W. u.a. (1978). Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (6. Aufl.). Darmstadt: Luchterhand.

Barth, K. (1953). Die Kirchliche Dogmatik.Die Lehre von der Versöhnung. Erster Teil (= KD IV/1).Bd. 4. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag Zollikon-Zürich.

Barth, K. (1967). Ad Limina Apostolorum. Zürich: EVZ-Verlag.

Barth, H.-M. (2013). Konfessionslos glücklich. Auf dem Weg zu einem religionstranszendenten Christsein. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Bausenhart, G. (1992). Die Zeichen der Zeit deuten lernen. Hilfen zu einer ganzheitlichen Lebensgestaltung in unserer pluralistischen Welt. In J. Schmiedl (Hrsg.), Die Zeichen der Zeit deuten. Orientierungshilfen im Pluralismus der Meinungen (Stuttgarter Beiträge 2, S. 17–34). Vallendar-Schönstatt: Patris.

Bausenhart, G. (1999). Rechtfertigung – Der Mensch vor Gott. Aus Anlass der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“. Regnum, 34, 61–71.

Bausenhart, G. (2010). Einführung in die Theologie. Genese und Geltung theologischer Aussagen. Freiburg: Herder.

Bausenhart, G. (2012). „Feiern“ oder „Begehen“? Eine katholische Perspektive auf 1517/2017. Ökumenische Rundschau, 61, 6–22.

Beintker, M. (2005). Die Zukunft evangelischer Konfessionen. Die reformierten.upd@te 05.2, 25–36.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (= BSLK) (1979) (8. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bonhoeffer, D. (1992). Ethik (DBW 6). München: Chr. Kaiser Verlag.

Bünker, M. & Jäger, B. (Hrsg.) (2014). 40 Jahre Leuenberger Konkordie (1973–2013).Dokumentationsband zum Jubiläumsjahr 2013 der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Wien: Evangelischer Presseverband.

Bukowski, P. (2015). Erklären und verwirklichen. Die Arbeit des Reformierten Bundes im Lichte der Leuenberger Konkordie. In M. Hofheinz, G. Plasger & A. Schilling (Hrsg.), Verbindlich werden. Reformierte Existenz in ökumenischer Begegnung. Festschrift für Michel Weinrich zum 65. Geburtstag (Forschungen zur Reformierten Theologie 4, S. 263 –273). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Bultmann, R. (1958). Theologie des Neuen Testaments (8. Aufl.). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Busch, E. (2002). Christentum und Konfession. In M. Weinrich (Hrsg.), Einheit bekennen. Auf der Suche nach ökumenischer Verbindlichkeit (S. 77–94). Wuppertal: Foedus-Verlag.

Calvin, J. (1960). Auslegung des Römerbriefes und der beiden Korintherbriefe. Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift (Neue Reihe Bd. 16). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Calvin, J. (1988). Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae Religionis (5. Aufl.). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Campi, E. (2010). „Ecclesia semper reformanda“. Metamorphosen einer altehrwürdigen Formel. Zwingliana, 37, 1–19.

Domsgen, M. (Hrsg.) (2005). Konfessionslos – eine religionspädagogische Herausforderung. Studien am Beispiel Ostdeutschlands. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Domsgen, M. (2013). RU in konfessionsloser Mehrheitsgesellschaft – didaktische Herausforderungen und Ansätze. Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik, 12, 150–163.

Domsgen, M. (2014). Den Herausforderungen der Konfessionslosigkeit und der kontinuierlichen Abnahme der Kirchenzugehörigkeit begegnen. Religionspädagogische Perspektiven. In A. Schulte (Hrsg.), Evangelisch Profil zeigen im religiösen Wandel unserer Zeit. Die Erfurter Barbara-Schadeberg-Vorlesungen (S. 57–70). Münster: Waxmann.

Domsgen, M. (2015). Herausforderung Konfessionslosigkeit. Thesen und Erläuterungen in religionspädagogischer Perspektive. Religion unterrichten,2, 10–14.

Domsgen, M. (2016). Konfessionslose Schülerinnen und Schüler – eine lohnende Herausforderung für den Religionsunterricht. Evangelische Theologie, 76, 213–225.

Domsgen, M. & Evers, D. (Hrsg.) (2014). Herausforderung Konfessionslosigkeit. Theologie im säkularen Kontext. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Domsgen, M. & Lütze, F.M. (Hrsg.) (2013). Religionserschliessung im säkularen Kontext. Fragen, Impulse, Perspektiven. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Dressler, B. (2007). Traditionsbruch und Traditionswandel. In Ders., Blickwechsel. Religionspädagogische Einwürfe (S. 95–118). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

EKD (1994). Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität. Eine Denkschrift der EKD. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Englert, R. (2014). Konfessioneller Religionsunterricht – zehn Thesen zum besseren Verständnis. In B. Schröder (Hrsg.), Religionsunterricht wohin? Modelle seiner Organisation und didaktischen Struktur (S. 155–161). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Ernst, M. (1998). Die Weltweiten Christlichen Gemeinschaften – Hemmschuh oder Motor für die Einheit der Kirche? In C. Dahling-Sander & T. Kratzert (Hrsg.), Leitfaden Ökumenische Theologie (S. 55–72). Wuppertal: Foedus-Verlag.

Fahlbusch, E. (1989). Art. Konfession. In EKL (3. Aufl.). Bd. 2, Sp. 1356–1365.

Filip, P. (1988). Die Aufgaben des Gesprächs der reformatorischen Kirchen heute. In A. Birmelé (Hrsg.), Konkordie und Ökumene. Die Leuenberger Kirchengemeinschaft in der gegenwärtigen ökumenischen Situation. Texte der Konferenz von Straßburg (S. 127–142). Frankfurt a. M.: Verlag Otto Lembeck.

Friedrich, M. (1999). Von Marburg bis Leuenberg. Der lutherisch-reformierte Gegensatz und seine Überwindung. Waltrop: Spenner Verlag.

Gennerich, C. & Mokrosch, R. (2016). Religionsunterricht kooperativ. Evaluation des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Niedersachsen und Perspektiven für einen religions-kooperativen Religionsunterricht. Stuttgart: Kohlhammer.

Goethe, J.W. von (1903). Paralipomena zur Italienischen Reise III. In Goethes Werke I. 32. Reprint der Weimarer Ausgabe (S. 434–489). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Grözinger, Albrecht (1998). Die Kirche – ist sie noch zu retten? Anstiftungen für das Christentum in postmoderner Gesellschaft. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Hahn, Matthias (2011). Konfessionslos und religiös interessiert: Religionspädagogik vor der Herausforderung der Konfessionslosigkeit. In C. Lehmann, H. Noormann, H. Lamprecht & M. Schmidt-Kortenbusch (Hrsg.), Zukunftsfähige Schule – zukunftsfähiger Religionsunterricht. Herausforderungen an Schule, Politik und Kirche (S. 111–130). Jena: IKS Garamond.

Hahn, Matthias (Hrsg.) (2012). Bildung als Mission? Kirchliche Bildungsarbeit im Kontext einer konfessionslosen Gesellschaft. Jena: Edition Paideia.

Hailer, M. (2015). Diversität in den Konfessionen und die Einheit der Kirche aus der Sicht der systematischen Theologie. Beiträge Pädagogischer Arbeit,58, 1–7.

Hauerwas, S. (2013). The End of Protestantism. In Ders., Approaching the End. Eschatological Reflections on Church, Politics, and Life (S. 87–97). Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.

Heckel, M. (2005). Religionsunterricht auf dem Prüfstand: konfessionell – unkonfessionell – interreligiös – interkonfessionell – konfessionell-kooperativ? Der rechtliche Rahmen des Religionsunterrichts im säkularen Verfassungsstaat. ZThK, 102, 246–292.

Heinig, H.M. & Walter, C. (Hrsg.) (2007). Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht? Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Heinig, H.M. (2014). Religionsunterricht nach Art. 7.3 des Grundgesetzes – Rechtslage und Spielräume. In B. Schröder (Hrsg.), Religionsunterricht wohin? Modelle seiner Organisation und didaktischen Struktur (S. 141–154). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Heron, A.I.C. (1991/1992). Confessional Continuity in the Reformed Family of Churches. Zwingliana, 19(2), 147–160.

Hofheinz, M. (2015a). Mit der Tradition zum Aufbruch. Die konstitutive Bedeutung der Schrift für die reformierten Bekenntnisse. In M. Hofheinz, G. Plasger & A. Schilling (Hrsg.), Verbindlich werden. Reformierte Existenz in ökumenischer Begegnung.FS für Michael Weinrich (Forschungen zur Reformierten Theologie 4, S. 147–169). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.

Hofheinz, M. (2015b). Verbindlich werden. Impulse Michael Weinrichs zur reformierten Existenz in ökumenischer Begegnung. In M. Hofheinz, G. Plasger & A. Schilling (Hrsg.), Verbindlich werden. Reformierte Existenz in ökumenischer Begegnung. FS für Michael Weinrich (Forschungen zur Reformierten Theologie 4, S. 11–18). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.