1 Einleitung

Die Rechtfertigungslehre gilt heutigen Menschen als nur schwer vermittelbar (Härle, 2005, S. 15). Auch Theologinnen und Theologen haben mitunter Schwierigkeiten, die Gegenwartsbedeutung der Rechtfertigungslehre zu identifizieren und gingen zum Beispiel in der Tagung des Lutherischen Weltbundes in Helsinki 1963 davon aus, dass die der Rechtfertigungslehre zugrundliegende Fragestellung Menschen der heutigen Zeit nicht mehr beschäftige (ebd., S. 67–68). Angesichts dieser Situation stimme ich mit Wilfried Härle überein, der die Aufgabe der Theologie darin sieht, die Bedeutung der Rechtfertigungslehre im Kontext der heutigen Lebenswelt aufzuweisen, und nicht etwa darin, eine neue Bedeutung zu konstruieren, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hätte (ebd., S. 71). Religionsdidaktisch gesehen, liegt in dieser Aufgabe auch die größte Herausforderung des Themas, so dass der Schwerpunkt der folgenden Überlegungen auf der Ebene didaktischer Theologie liegt und weniger auf einer methodischen Ebene.

Die Anfragen an die Rechtfertigungslehre sind nicht leicht zu schultern: (1) „Rechtfertigung“ ist ein forensischer Begriff, bei dem Gott als Richter, Gesetzgeber und Ankläger verstanden wird. Auch wenn Gott den Menschen um Christi Willen begnadige, bleibe doch ein gedemütigter Mensch zurück (Härle, 2005, S. 73). (2) Auch das der Vorstellung von Gott als Richter entsprechende Menschenbild erscheint vielen als nicht nachvollziehbar, weil das Phänomen der Schuld im Kontext der Rechtfertigungslehre einerseits generalisiert (alle Menschen sind schuldig) und zugleich radikalisiert werde (von Geburt an sind die Menschen vor Gott des Todes schuldig) (ebd., S. 73). (3) Die Rechtfertigungslehre betont, dass ein Mensch vor Gott nicht durch sein Tun, sondern durch den Glauben gerecht werde. Sie kann daher Menschen bequem und in ethischer Hinsicht gleichgültig machen (ebd., S. 75–76).

Angesichts dieser Ausgangssituation gibt es nun verschiedene Wege, die existentielle Bedeutung der Rechtfertigungslehre wiederzugewinnen. Härle (2005, S. 67–105) selbst geht von der Struktur der Rechtfertigungslehre aus und übersetzt diese in eine Sprache, die ihren Sinn in unserer Lebenswelt plausibler erscheinen lässt. Der religionspädagogische Nutzen dieses Vorgehens hat jedoch Grenzen, weil die lebensweltlichen Erfahrungen bei diesem Vorgehen nur untergeordnet in den Blick kommen. Der von mir vertretene Ansatz der Empirischen Dogmatik nimmt demgegenüber seinen Ausgangspunkt bei der Lebenswelt und akzeptiert seinerseits Grenzen bezogen auf den Anspruch interner dogmatischer Kohärenz (Gennerich, 2013). In meinen bisherigen Überlegungen zur Rechtfertigungslehre habe ich daher wesentlich Argumentationen zur lebensweltlichen Anwendung der Rechtfertigungslehre systematisiert und mit diesen dann empirische Befunde interpretiert (vgl. Gennerich, 2010, S. 177–181). Im Folgenden möchte ich in dieser Perspektive noch einen Schritt weiter gehen und einen Sachverhalt zur Geltung bringen, den ich selbst bisher noch nicht hinreichend beachtet habe: Gerechtfertigt wird der Sünder (Jüngel, 1999, S. 75–125). Die Sünde lässt sich wiederum auf die Frage der Selbstbewertung beziehen (siehe Gennerich, 2010, S. 66–78). Lebensweltlich stark lässt sich daher ein Zugang zur Rechtfertigungslehre über das existentielle Phänomen der Selbstbewertung gewinnen. Wenn das gelingt, dann wäre eine Grundlage geschaffen, auf der man auch einfacher für Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der Rechtfertigungslehre erschließen kann.

2 Die vier Motive der Selbstbewertung als Kontext der Aneignung der Rechtfertigung

Mit Constantine Sedikides und Michael J. Strube (1997, S. 212–213) können vier leitende Motive der Selbstbewertung unterschieden werden, die theologisch mit Blick auf die Rechtfertigungslehre zu reflektieren sind: (a) Das eigene Selbst möge gut sein („self-enhancement“). Hierbei sind Menschen motiviert, das eigene Selbst positiv zu bewerten und es vor negativen Informationen zu schützen. (b) Das eigene Selbst möge wahr sein („self-assessment“). Hier sind Menschen motiviert, ehrliche Rückmeldungen über die eigene Person zu erhalten, um sich selbst zu erkennen bzw. die Selbsterkenntnis zu steigern. (c) Das eigene Selbst möge besser sein („self-improvement“). Hier sind Menschen motiviert, ihre eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten und ihr Wohlergehen zu verbessern. (d) Das eigene Selbst möge sicher sein („self-verifikation“). Hierbei sind Menschen motiviert, das bestehende Selbstverständnis aufrechtzuerhalten. Neue, für das Selbstverständnis relevante Informationen sollen mit dem bestehenden Selbstverständnis übereinstimmen. Dazu werden abweichende Feedbacks bei der Selbstkonzeptkonstruktion ignoriert und stattdessen Bestätigungen für bestehende Selbstbewertungen gesucht. Von dieser Differenzierung ausgehend ist nun meine These, dass die Rechtfertigungslehre an Plausibilität gewinnt, wenn ihre Relevanz bezogen auf diese vier Motive erwiesen werden kann. Dass eine entsprechende Strategie naheliegt, lässt sich auch anhand des systematisch-theologischen Diskurses belegen. So sieht z.B. Härle (2005, S. 98–99) die Konsequenzen der Rechtfertigungslehre vor allem in einer unreduzierten Wahrnehmung der eigenen Lebensgeschichte (Selbsterkenntnis), in einer Hemmung des Motivs, die eigenen Erfolge positiv darzustellen (Gut-Dastehen) und der Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten (Selbstverbesserung). Die Rechtfertigungslehre lässt sich demnach anhand der Motive der Selbstbewertung auslegen. Seine Position zur praktischen Relevanz der Rechtfertigungslehre entfaltet Härle jedoch nicht. Um genau dies zu leisten, werde ich im Folgenden den theologischen Diskurs zur Rechtfertigungslehre heranziehen und mit Blick auf die Frage der Selbstbewertung interpretieren. Dazu sollen die vier Motive im Detail betrachtet werden, um ggf. Brennpunkte zu identifizieren, an denen rechtfertigungstheologisch fundierte Lebensdeutungen als befreiend und heilsam erlebt werden können.

2.1 Das Motiv des „Gut-Dastehens“

(self-enhancement)

In der Sozialpsychologie gibt es verschiedene Forschungstraditionen, in denen das Motiv des „Gut-Dastehens“ zum Tragen kommt (vgl. Sedekides & Strube, 1997, S. 214–218). (1) Forschung zum Erinnern und zum Verarbeiten selbst-relevanter Informationen: Positives Feedback wird besser erinnert als negatives und eigene Leistungen werden in der Erinnerung übertrieben. Darüber hinaus investieren Menschen mehr Zeit zur Aufnahme günstiger Informationen über die eigene Person als zur Aufnahme ungünstiger Informationen. In der Regel bewerten Menschen zudem auch die eigene körperliche Attraktivität und Leistung positiver und weniger akkurat als andere das tun. Auch die eigene Lebensgeschichte wird so erzählt, dass sie die eigene Person in einem guten Licht dastehen lässt. (2) Forschung zum „above-average effect“: Bezogen auf eine Vielzahl von Merkmalen betrachten sich Menschen als besser als den Durchschnitt. So meinen Menschen im Vergleich zu einer durchschnittlichen Person, glücklicher zu sein, bessere Führungsfähigkeiten zu besitzen, besser Auto fahren zu können, höhere ethische Standards zu haben und bessere Gesundheitsaussichten zu haben. Sie meinen auch, dass sie im Vergleich zu einer Durchschnittsperson eher positive Dinge erfahren (ein begabtes Kind, einen wünschenswerten Arbeitsplatz) und dass negative Ereignisse für sie selbst weniger wahrscheinlich sind als für eine Durchschnittsperson (Autounfall, Opfer einer Straftat). (3) Forschung zur Ursachenzuschreibung: Menschen schreiben günstige Ergebnisse eher der eigenen Person zu und ungünstige Ergebnisse eher anderen Personen (self-serving bias). (4) Selbstrelevanz von Versagen und Schwächen: Aufgaben, bei denen Menschen scheitern, werden von diesen als wenig selbst-relevant betrachtet. Darüber hinaus betrachten sie ihre Schwächen als allgemein menschlich, ihre Stärken aber als einzigartig. (5) Forschung zu sozialen Vergleichsprozessen: Menschen vermeiden soziale Vergleiche, wenn sie befürchten, dass sie schlecht abschneiden. Wenn die Selbstbewertung negativ ausfällt, dann wählen Menschen Vergleiche mit Menschen, die schlechter als sie (dran) sind. Freunde werden so gewählt, dass deren Stärken nicht in Bereichen liegen, die für die eigene Person von Bedeutung sind. Die Stärken der Freunde können dann sogar positiv auf die eigene Person abstrahlen. (6) Forschung zur Selbstdarstellung: In der Selbstdarstellung werden positive Aspekte der eigenen Person kommuniziert, bezogen auf sozial unerwünschte Verhaltensweisen oder Handicaps werden Entschuldigungen formuliert. Entscheidend ist, dass die eigene Person so dargestellt wird, dass sie möglichst gut ankommt (d.h. ggf. auch als bescheiden, wenn das sozial erwünscht ist). Soweit die Phänomenologie des Gut-Dastehens. Sedikides und Strube (1997, S. 223) verweisen nun darauf, dass das Motiv durchaus funktional ist, denn es ermöglicht, ein positives Selbstverständnis bzw. Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten, so dass sich der Mensch als kompetent erlebt und nicht blockiert ist, Neues in Angriff zu nehmen. Mehr noch: Wird in einer theologischen Perspektive das Motiv des Gut-Dastehens in der Regel als „Hochmut“ bzw. „Stolz“ disqualifiziert (z.B. Niebuhr, 1953), so findet es in der Psychologie durchaus Fürsprecher: „we assume that the benefits of having accurate self-knowledge in evaluative domains are limited and that accepting negative information about oneself can have serious cognitive, emotional, and behavioral consequences“ (Brown & Dutton, 1995, S. 1294). Um ein Beispiel zu geben: Personen, die eine balancierte Selbstsicht haben und deren Selbstsicht gut mit der Fremdsicht anderer oder objektiver Beobachter übereinstimmt, erweisen sich als Personen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben und mittelschwer depressiv sind (Taylor & Brown, 1988, S. 196). Es kann daher in einer ethischen bzw. pädagogischen Perspektive nicht darum gehen, das Motiv des Gut-Dastehens eliminieren zu wollen, sondern es so zu transformieren, dass es im Dienste menschlicher Freiheit und Humanität steht.

Für eine solche Bildungsperspektive und einer Verortung des Potentials der Rechtfertigungslehre bedarf es jedoch Kenntnisse über grundlegende Zusammenhänge im Selbst-System. Eine solche Theorie des persönlichen Managements des Motivs des Gut-Dastehens stellt die „Self-affirmation theory“ von Claude M. Steele dar (vgl. Steele, 1988; Aronson, Cohen & Nail, 1999; Sherman & Cohen, 2006). Steele geht davon aus, dass Menschen bestrebt sind, die „Integrität“ ihres Selbst-Systems aufrechtzuerhalten (d.h. eine positive Definition des Selbst im Sinne des Gut-Dastehens). Dabei ist jedoch das Selbst-System extrem flexibel und anpassungsfähig. Denn eine Bedrohung in einem Bereich des Selbst-Systems kann durch eine Bestärkung eines anderen Bereichs kompensiert werden. Das bedeutet, dass nicht so sehr eine bestimmte Diskrepanz von Ist und Soll entscheidend für die Selbst-Integrität ist, sondern mehr eine globale Vorstellung von Selbst-Integrität (Steele, 1988, S. 267–268). D.h., neben verschiedenen Einflussnahmen auf die wahrgenommene Bedrohung, kann auch jenseits der konkreten Bedrohung die globale Integrität des Selbst bestärkt werden (S. 289–290). Daraus ergeben sich weiterführende Implikationen: Weil selbstbestärkende Gedanken auf der globalen Ebene die Bedrohlichkeit einer akuten Bedrohung für das Selbst-System reduzieren, können bedrohliche bzw. konfliktreiche Informationen objektiver und offener wahrgenommen werden. D.h., verzerrende Abwehrmechanismen wie Verleugnungen oder Rationalisierungen kommen weniger zum Einsatz (S. 290). Allerdings gilt für die Effektivität dieser Mechanismen die Bedingung, dass der bestärkte Bereich des Selbst-Systems mindestens so wichtig sein muss wie der aktuell bedrohte Bereich (S. 291). Ebenso hängt die Wirksamkeit des Mechanismus von der Verfügbarkeit von Wahrnehmungen, Erinnerungen oder Imaginationen ab, die die Selbst-Integrität stärken können (S. 293). Da dies durch experimentelle Aufgaben inzwischen zuverlässig nachgewiesen werden kann (Aronson u.a., 1999; Sherman & Cohen, 2006), kann der beschriebene Mechanismus für religionspädagogische Aufgabenstellungen ebenso effektiv genutzt werden. So bewirkt das Schreiben über wichtige Werte wie Kunst und Religion oder andere Formen der Aktivierung des Selbst-Konzepts eine Reduktion und Auflösung von diskriminierenden Vorurteilen (Aronson u.a., 1999, S. 137–138) und eine Steigerung der Bereitschaft, überzeugungsdiskrepante Argumente zu reflektieren und sich schwierigen Lernprozessen gegenüber zu öffnen (Aronson u.a., 1999, S. 139; Sherman & Cohen, 2006, S. 205). Des Weiteren könne eine Reorganisation von Prioritäten die globale Selbst-Integrität schützen, indem der Identifikationsgrad mit einem Bereich reduziert wird (Araonson u.a., 1999, S. 142). Und Sherman und Cohen (2006, S. 197–199) belegen, dass eine Bestärkung alternativer Ressourcen der Selbst-Integrität (z.B. Religion) Stress reduziert, und zwar nicht nur auf einer subjektiven psychischen Ebene, sondern auch auf der Ebene physiologischer Indikatoren. Insgesamt erweist sich damit das Motiv des Gut-Dastehens als zentrales Motiv, weil seine Erfüllung die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung steigert und damit die Ausprägung der anderen Selbstbewertungsmotive mitbedingt.

Die empirischen Befunde legen nahe, dass nun Konstruktionen globaler Selbst-Integrität nicht nur das Motiv des Gut-Dastehens befriedigen, sondern auch die anderen Motive fördern. Wir können daher in einer religionsdidaktischen Perspektive gezielt fragen, was die Rechtfertigungslehre zur globalen Selbst-Integrität beitragen kann. Denn ganz allgemein betont die Rechtfertigungslehre die Möglichkeit der Selbstannahme, so dass die Selbst-Integrität in der Gottesbeziehung gegeben ist. Zum Beispiel könne das Rechtfertigungsmotiv uns „Selbstannahme und Selbstvertrauen schenken; denn wer sich von Gott angenommen weiß, kann sich auch selbst annehmen. […] Ich muß in meinem beruflichen und persönlichen Leben nicht ‚auf Teufel komm raus‘ den Erfolg suchen und ‚ohne Rücksicht auf Verluste‘ dem eigenen Vorteil dienen“ (Lachmann, 1992, S. 97–98).

Sodann fördert das Rechtfertigungsmotiv im Kontext des Konsumverhaltens die Selbst-Integrität. Denn Markenimages dienen der symbolischen Selbstergänzung, um gut dazustehen (vgl. Gollwitzer u.a., 2002). Daher gehen mit Konsum- oder Kaufentscheidungen immer auch Anerkennungsfragen und entsprechende Stressoren einher. Die Idee, man könne Glück durch richtige Kaufentscheidungen erwerben, hat nämlich insofern Leistungscharakter, als eben das eigene Tun (d.h. die Kaufentscheidung) bedeutsam wird für die soziale Anerkennung. Gräb (2001) macht dies an gängigen Selbstinszenierungen im Kontext gewählter Lebensstile deutlich. Geht man davon aus, dass Jugendliche sich etwa Sportschuhe kaufen, um sich einer spezifischen Richtung der Jugendkultur zugehörig zählen zu können (Miles, 1996), dann ist ihre Entscheidung nicht frei. Ohne Erwerb des Schuhs blieben sie ohne Zugehörigkeit und anerkannte Identität. Vor einem solchen Hintergrund betont Gräb (2001), dass gelebte Rechtfertigung den Erwerb einer anerkannten Identität durch Stilinszenierungen nicht mehr notwendig macht. „Ich kann mich der Stilprägung überlassen, in der ich mich bereits vorfinde. Ich kann andere Stilvarianten ausprobieren. Ich kann viele sein. Wer auch immer ich faktisch bin, wie ich mich verhalte, davon hängt mein Heil, der Sinn u. die Ganzheit meines Lebens nicht ab“ (Gräb, 2001, Sp. 1593). Ein Bewusstsein für die Rechtfertigung des eigenen Lebens vor Gott stiftet demnach Freiheit bezogen auf die Frage der eigenen Selbstdarstellung. Mehr noch: mit Steeles Theorie lässt sich darüber hinaus auch annehmen, dass der oder die Gerechtfertigte es auch nicht nötig hat, andere wegen ihres Äußeren bzw. ihrer Kaufentscheidungen oder Stilinszenierungen zu diskriminieren.

2.2 Das Motiv der Selbsterkenntnis

(self-assessment)

Das Motiv der Selbsterkenntnis wurde vor allem in Experimenten zur Wahl von Aufgaben mit unterschiedlicher Diagnostizität untersucht. Es zeigt sich, dass Menschen eher Aufgaben wählen, bei deren Bearbeitung sie etwas über ihre Fähigkeiten erfahren, als solche, die keine Rückschlüsse auf die eigenen Fähigkeiten zulassen (Sedikides & Strube, 1997, S. 220). Die Funktionalität des Motivs liegt nahe, denn eine genaue Kenntnis der eigenen Fähigkeiten erleichtert es, den richtigen Platz in der Gesellschaft zu finden. Bezogen auf Aufgaben ermöglicht eine gute Kenntnis der eigenen Fähigkeiten eine sinnvolle Planung und steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit (ebd., S. 224). Nach Trope (1986, S. 374) hat das die Konsequenz, dass Selbsterkenntnis zwar primär als unangenehm erlebt wird, aber in einem erweiterten Deutungsrahmen in ihrem negativen Charakter relativiert wird. Denn in einem Gesamthorizont sei der schmerzhafte Moment der Selbsterkenntnis von kurzer Dauer und werde mehr als aufgewogen vom langfristigen Nutzen der durch die Selbsterkenntnis ermöglichten Leistungssteigerungen.

Auch bezogen auf die Thematik der Selbsterkenntnisse gibt es einen Ansatzpunkt der Rechtfertigungslehre, nämlich indem die Rechtfertigung den angesprochenen negativen Erfahrungscharakter der Selbsterkenntnis relativiert. So begründet Tietz (2015) die Befreiung zur Selbsterkenntnis rechtfertigungstheologisch damit, dass sich im Rechtfertigungsgeschehen die Person von ihrem faktischen Selbst unterscheiden lässt, so dass das reale Selbst ohne Gefühle des Bedrohtseins durch Wertungen Dritter wahrgenommen werden kann. Diese Sichtweise kann auf Schleiermacher und Kierkegaard zurückgeführt werden, die betont haben, dass das Sündenbewusstsein identisch ist mit dem Gnadenbewusstsein bzw. mit dem Bewusstsein der Sündenvergebung (Jørensen, 2006, S. 525; Rocca, 2006, S. 550–551). Diese Identität ergibt sich daraus, dass man sich der Sünde im theologischen Sinne immer nur innerhalb eines Bewusstseins von Gott vergegenwärtigen kann und im Gottesbewusstsein immer auch die Erlösung mitgedacht ist (Schleichermacher, 1830, § 64). In der Konsequenz bedeutet dies, dass in christlicher Perspektive Erfahrungstatbestände der Negativität unter einem akzeptierenden Vorzeichen betrachtet werden können.

Drechsel (2004) wendet diese Einsicht in die Dimension des praktischen Lebensvollzuges und versteht das christliche, rechtfertigungstheologisch begründete Sündenverständnis als Angebot, sich aus einer dezentrierten Sicht zu sehen. Zu diesem Verständnis kommt er nach einer Gegenwartsanalyse, die die Selbstzentriertheit des Menschen und damit seine Unfähigkeit, mit der eigenen Endlichkeit umzugehen, kenntlich macht. In der Sündenperspektive dagegen kann sich das Individuum aus den Augen Gottes betrachten – mit Gott als Zentrum und der daraus resultierenden Möglichkeit, zu sich selbst in Distanz zu treten. Eine solche Dezentrierung von Gott her ist möglich wegen des grundlegenden Gedankens „des Angenommenseins ohne eigenes Zutun“ (S. 30). Deshalb kann nämlich zugleich die eigene Endlichkeit als akzeptabel in den Blick kommen. So hat dieses Sündenbewusstsein einen befreienden Charakter und erweitert die mögliche Selbstwahrnehmung. In der Konsequenz könne sich schließlich auch das eigene Verhalten neu an Kriterien eines partnerschaftlichen Miteinanders ausrichten, da nicht nur das Selbst, sondern das Leben als Ganzes einschließlich der vielfältigen Beziehungen zum Mitmenschen in der Perspektive von Gottes Akzeptanz zu deuten sind (S. 30). Insgesamt ermöglicht also die Betrachtung von negativen Aspekten des eigenen Selbst aus der Perspektive des akzeptierenden Blickes Gottes eine akzeptierende und selbsterkenntnisdienliche Integration dieser Aspekte in das Selbstkonzept. Mit Rückgriff auf die Theorie Steeles kann auch formuliert werden, dass die bei Gott garantierte Selbst-Integrität eine Verdrängung und Verzerrung von unerwünschten Selbstaspekten nicht mehr nötig macht.

2.3 Das Motiv der Selbstverbesserung

(self-improvement)

Wenn Menschen Bedrohungen wahrnehmen oder ein Gefühl der Unzulänglichkeit haben, dann versuchen sie besser zu werden. Das Motiv der Selbstverbesserung zeigt sich empirisch, wenn z.B. Krebskranke sich nicht mit noch kränkeren Menschen vergleichen, sondern mit Patienten, die besonders gut mit ihrer Erkrankung zurechtkommen. Um selbst besser zu werden, werden Menschen beobachtet, die erfolgreich eine Diät gemacht haben, die eine Aufgabe beherrschen, die für die eigene Person neu ist oder die Experten für bestimmte Freizeitaktivitäten sind. Ist das Motiv der Selbstverbesserung aktiviert, dann werden für Menschen Informationen über zukünftige Leistungen relevanter – also Informationen, die im Kontext der anderen Selbstbewertungsmotive wenig Sinn machen (Sedikides & Strube, 1997, S. 221–222). Auch bevorzugen Menschen Feedback bezogen auf die persönlichen Ziele, wenn sie sich verbessern wollen, und weniger objektive Informationen oder Informationen über andere Leute (Wayment & Taylor, 1995, S. 744). Der Sinn der Selbstverbesserung liegt darin, dass dadurch die eigenen Grenzen erweitert und Ziele in der Zukunft erreicht werden können (Sedikides & Strube, 1997, S. 224).

Die Beziehung des Motivs der Selbstverbesserung zu den anderen Selbstbewertungsmotiven illustrieren weitere Befunde: Harackiewicz, Manderlink und Sansone (1992, S. 118) decken die Beziehung zum Motiv der Selbsterkenntnis auf, indem sie zeigen, dass leistungsorientierte Menschen, die sich verbessern wollen, mehr als andere daran interessiert sind, ihre Fähigkeiten möglichst realistisch einzuschätzen. Sie erwarten, dass die realistische Selbsteinschätzung ihnen hilft, ihre Kompetenzen weiter zu verbessern. Wer dagegen Angst vor einer realistischen Fähigkeitsbewertung hat, der ist in der Regel abgelenkt und führt seine Aufgaben entsprechend suboptimal aus und die Fähigkeitsverbesserung gerät ins Hintertreffen (S. 119). Und Collins (1996) beschreibt das Motiv der Selbstverbesserung im Kontext sozialer Vergleiche mit höherstehenden Personen und zeigt, wie dabei das Motiv des Gut-Dastehens eine Rolle spielt. Denn allgemein ist zu bedenken, dass der Vergleich mit einer besseren Person eigentlich zum Ergebnis führt, dass man selbst schlechter ist, so dass das Selbstwertgefühl beeinträchtigt wird. Collins zeigt jedoch, wie soziale Vergleiche mit höherstehenden Personen selbstwertdienlich konstruiert werden können, indem der Vergleich so gedeutet wird, dass man selbst zu einer höherstehenden Gruppe gehört und daher der Vergleich mit der besseren Person angemessen ist. So entsteht eine Stärkung des Selbstwertgefühls. Und vor allem entsteht aus dem Vergleich mit einer besseren Person eine Inspiration, wie man es selber besser machen kann, und ein Gefühl der Hoffnung wird gestärkt (S. 51 u. 55).

Wieviel Raum das Motiv der Selbstverbesserung im Rahmen der Selbstbewertung erhält ist damit eine Frage der selbstbezogenen Sinnkonstruktion. Dabei können freilich auch religiöse Deutungen eine Rolle spielen. Tietz (2015) bietet exemplarisch eine rechtfertigungstheologische Begründung für das Motiv der Selbstverbesserung: Sie versteht Rechtfertigung, wie bereits benannt, als „Unterscheidung des Menschen von seinem faktischen Selbst“ in der Gemeinschaft mit Gott. Dadurch ist eine Spannung gesetzt, die zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte führt und auf Veränderung zielt (S. 7–8). Sie betont daher besonders das Motiv der Selbstverbesserung in Abgrenzung zum Motiv der Selbstbestätigung (S. 6). Theologisch besonders problematisch ist das Motiv der Selbstbestätigung in ihrer Sicht vor allem, weil persönliche Entwicklungsperspektiven ausgeschlossen werden. Zur Begründung verweist sie dabei auf Kierkegaard, der ein solches Motiv als spezielle Form der Verzweiflung konzeptionalisiert, da sich hierbei eine Person in ihrer Unvollkommenheit einrichtet und von Gott keine wirkliche Erlösung erhofft (S. 19). D.h., das mögliche Gute für die eigene Person wird ausgeschlossen, so dass hier auch nicht von wahrer Selbstliebe gesprochen werden kann. Schließlich kritisiert Tietze auch das Motiv des „Gut-Dastehens“, weil hier nur ein „hypothetisches“ Größenselbst geliebt wird und nicht das reale Selbst (S. 18). Im Glauben ginge es jedoch darum, sich im Rechtfertigungsgeschehen von allen Aspekten der eigenen Leistungsfähigkeit unterscheiden zu lassen und seine persönliche Realität zu akzeptieren. Der solcherart befreite Blick auf sich selbst ermögliche dann, die veränderbaren Dinge zu identifizieren und Entwicklungsschritte in Angriff zu nehmen. Denn Entwicklungsmöglichkeiten sind hier nicht blockiert, weil sich der Glaubende eben nicht mit seinen Schwierigkeiten identifiziert (S. 19-20).

Mit einem stärker praktischen Akzent wird in der religionspädagogischen Literatur für das Selbstverbesserungsmotiv argumentiert. Dabei wird zunächst das Motiv des Gut-Dastehens kritisch reflektiert. Dressler (1994, S. 9) bezieht sich etwa in seiner Interpretation der Rechtfertigungstheologie direkt auf das Motiv des Gut-Dastehens: „Nicht sündig, sondern nicht gut genug zu sein – damit fühlt sich das Gefühls-Ich unter dem strengen Blick des Wahrnehmungs-Ich belastet“. Gehe man nämlich, so Dressler weiter, von einer Gesellschaft aus, in der die Menschen ihre eigene Identität durch fortdauernde Wahl unter schier unendlichen Sinn- und Lebensangeboten selbst gestalten müssen und verbinde man diese Situation mit der vorherrschenden Ideologie, dass man eine befriedigende, d. h. sozial anerkannte Identität durch eigene Leistung erreichen könne, dann sei das moderne Ich permanent in der Defensive (S. 10). Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ kann schnell der Anschluss an gesellschaftliche Standards für Anerkennung und Erfolg verpasst werden. In diesem Sinne beobachtet auch Baumotte (1981, S. 335), dass mit der Betonung der Machbarkeit des Glücks und der Belohnung von Leistung die Unterscheidung von Person und Werk aufgehoben wird und die Würde der Person durch das Prestige der Leistung ersetzt wird. Mit der Rechtfertigungslehre wird also zunächst das Selbstverwirklichungsstreben als Stressfaktor entlarvt. Die befreiende Perspektive der Rechtfertigung wird dem dann entgegengesetzt und die Möglichkeit der Entwicklung betont: So plädiert Härle (2002, S. 34) für eine gesteigerte Lust am Gelingen, gerade weil der eigene Wert nicht daran hängt. Und Sölle (1965/1982) formuliert: Wenn das Personsein in Gott gegründet ist, dann ist eine Distanz zur eigenen Rolle möglich, ohne damit das eigene Engagement aufgeben zu müssen. Die eigene Identität, Einmaligkeit und Unersetzlichkeit ist in dieser Sicht dann bereits über die Gottesbeziehung gesichert und muss nicht erst durch Leistung erworben werden. Entsprechend muss das Engagement in Rollen und Beziehungen nicht nach Kosten-Nutzen-Analysen und Befriedigungsgesichtspunkten gesteuert werden (Sölle, 1965/1982, S. 30). Barrieren im Entwicklungsprozess müssen dann nicht das Engagement hemmen oder stoppen. Vielmehr befreie die Rechtfertigung zur Selbstsuche und Selbsterkundung (Gräb, 1993). Auf dieser Linie ermutigt z.B. Stoodt (1982) ganz konkret mit dem Rechtfertigungsmotiv zu einer Spieldidaktik (S. 18), d.h. einer erfahrungsorientierten Methodik, die die Persönlichkeitsentwicklung fördert. Sein Argument: Weil die Glaubenden nicht durch ihre Werke gerechtfertigt sind, sind sie nicht auf eingelebte Verhaltensweisen festgelegt und können entsprechend spielerisch neue Verhaltensmöglichkeiten erproben. Das Motiv der Rechtfertigung gewährt so einen Spielraum für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, ohne dem Entwicklungsgedanken Leistungsdruck beizugesellen.

In der sozialen Dimension kann das rechtfertigungstheologisch aktivierte Selbstverbesserungsmotiv auch als sozial-integrative Kraft zur Begründung von Toleranz und Nächstenliebe wirken. Theißen (2003) beschreibt die Radikalität der Rechtfertigungsbotschaft für das soziale Leben: „Wenn man einen Menschen ausschließt, hat man schon seine Werke, seinen Status oder sein Geschick der unbedingten Anerkennung seiner Person vorgeordnet. Die Rechtfertigungsbotschaft erscheint daher bei Paulus als kosmische Macht, die alle Völker, Juden und Heiden, erfassen will“ (Theißen, 2003, S. 108). Gräb (2001) formuliert die Rechtfertigungskategorie für den Kontext sozialer Statuszuweisungen nach Lebensstilen: Wenn der Glaube an die Rechtfertigung von der Definition des Wertes von Menschen über den Lebensstil befreit, dann können andere auch in ihrem Anderssein toleriert werden (Gräb, 2001). Bochinger et al. (1979) und Niederer et al. (1981, S. 86–95) haben diese Linie der Rechtfertigungsbotschaft bereits relativ früh auf die Außenseiterproblematik in Schulklassen bezogen. Sie gehen von Jesu bedingungsloser Zuwendung zu den Sündern und Außenseitern aus und versuchen so, zur Akzeptanz des anderen und Fremden zu motivieren. Diese Interpretationslinie der Rechtfertigungslehre schützt demnach auch vor einer individualistischen Enge und berührt sich hier mit dem Motiv vom Reich Gottes, das Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden für alle Rassen und Völker verheißt (Keßler, 1976, S. 298–300).

Insgesamt wird bei diesen unterschiedlichen Argumentationen deutlich, dass einem Bewusstsein für die Rechtfertigung der eigenen Person eine Entwicklungsdynamik innewohnt, die darauf ausgerichtet ist, die eigenen Persönlichkeit zu entwickeln und zwar mit einem deutlichen Akzent auf sozial-integrative Wertorientierungen.

2.4 Das Motiv der Selbstbestätigung

(self-verification)

Das Motiv der Selbstbestätigung kann gemessen werden, indem Menschen zwischen verschiedenen Feedbackangeboten wählen können und dabei ein Feedback bevorzugen, das mit ihrem vorhandenen Selbstkonzept übereinstimmt (Sedikides & Strube, 1997, S. 218–219): (1) Als Beleg für das Motiv wird betrachtet, dass selbstkonzeptkonsistentes Feedback mehr Aufmerksamkeit erfährt und genauer erinnert wird als inkonsistentes Feedback. (2) Menschen fragen eher nach Feedback, das ihre Selbstsicht bestätigt als diese in Frage stellt. Sie stellen sogar die Glaubwürdigkeit von Feedbackgebern in Frage, die ihrer Selbstsicht widersprechen. (3) Der Actor-Observer-Bias entspricht ebenfalls dem Muster der Selbstbestätigung, da persönliches Verhalten, das mit der Selbstsicht übereinstimmt, der eigenen Persönlichkeit zugeschrieben wird, und Verhalten, das dieser Selbstsicht widerspricht, den Umständen. Mit Blick auf die Sinnhaftigkeit des Motivs der Selbstbestätigung kann auch dieses als funktional angesehen werden, denn es stabilisiert soziale Rollen, so dass eine Person als berechenbar erlebt wird und sich selbst im eigenen Milieu sicher fühlen kann (Sedikides & Strube, 1997, S. 224). Das ist mitunter aber auch dysfunktional mit Blick auf die Situation von Drogenabhängigen. Die therapeutische Erfahrung lehrt hier, dass Feedback, das Klienten in ihren neuen Rollen bestärkt, kaum Wirkung zeigt. Wohingegen dieselben Personen einen Lebensstil und einen sozialen Umgang wählen, der ihre negative Selbstsicht betätigt (Linehan, 1997). Experimente von William B. Swann können entsprechend auch nachweisen, dass Menschen mit einen negativen Selbstkonzept abwertende Feedbacks bevorzugen und sich damit nicht anders verhalten als Menschen mit einem positiven Selbstkonzept, die lobende Feedbacks bevorzugen. Nach Swann leitet das Motiv der Selbstbestätigung daher die soziale Wirklichkeitskonstruktion, insofern Menschen z.B. frühere Beziehungserfahrungen in der Gestaltung aktueller Beziehungen heranziehen, systematisch sich solche Freundschaften und Partnerschaften suchen, in denen ihr Selbstkonzept bestätigt wird (Swann, 1992, S. 16 u. 18), und auch bewusst ein Verhalten zeigen, das in der Lage ist, das gewünschte Feedback herauszufordern (Swann, 1990, S. 417). Nach Swann kann daher der höhere Sinn dieses Motivs darin gesehen werden, dass es auf die Weltkonstruktion insgesamt angewendet werden kann und damit die Welt als verlässlich und kontrollierbar erfahren wird (ebd., S. 414). Selbst Konversionen bestätigen das Muster, insofern religiöse Gemeinschaften, in denen erfolgreiche Konversionen stattfinden, alles daran setzen, die Lebenssituation des Konvertiten so mitzugestalten, dass das neue Selbstkonzept möglichst lückenlos bestätigt wird (Swann, 1983, S. 53).

Wie steht es mit einer möglichen rechtfertigungstheologischen Begründung für dieses Motiv der Selbstbewertung? Einige theologischen Stimmen räumen auch dem Motiv der Selbstbestätigung ein gewisses Recht ein. Moltmann-Wendel (2000) kritisiert in ihrer feministischen Auslegung der Rechtfertigung traditionelle Formulierungen, die das Subjekt als defizitär qualifizieren. Sie stellt dem das Motiv „ich bin gut“ entgegen. Denn, wenn nicht menschliches Handeln gut macht, sondern Gottes Gutsein, dann kann das Subjekt aus abwertenden Fremdzuschreibungen heraustreten und formulieren: ich darf mich, „so wie ich bin, als gut und richtig erleben“ (S. 355). Damit verbunden darf das Subjekt dann seine „lustvollen Anteile [...] wieder aufleben“ lassen (S. 355). Die Motive der Selbsterkenntnis und der Selbstverbesserung stehen dabei im Dienste dieses Anliegens. Denn Moltmann-Wendel versteht die Neufokussierung des Positiven der eigenen Person durchaus als Selbsterkenntnis, da gegenläufige Normen eine Inblicknahme des Positiven vielfältig blockieren (S. 358–359). Auch Entwicklung ist dabei gedacht, insofern sozialisationsbedingte „Verunsicherungen“ überwunden werden müssen (S. 358). Das Bestätigungsmotiv bleibt dabei jedoch insofern dominant als die positiven Eigenschaften nicht zu entwickeln sind, sondern mit Blick auf die angesprochenen Frauen gleichsam vorliegen, so dass sie im Alltag nur gelebt werden müssen.

Ebenfalls eine Affinität zum Motiv der Selbstbestätigung hat die kreuzestheologische Kritik des Motivs des Gut-Dastehens in Plathows (2001) Lutherinterpretation. Denn Luther kontrastiere seine Theologie des Kreuzes mit einer Herrlichkeitstheologie (theologia gloriae), die sich dadurch auszeichnet, dass das Subjekt nach „Erfolg, Macht, Wohlstand, Schönheit, Verstand“ strebt (S. 184) und diese Werte durch das eigene „Handeln, Wollen, Erkennen und Lieben“ (S. 184) zu erreichen meint. Es handelt sich dabei um ein solches Selbstverwirklichungsstreben, in das keine negativen Aspekte des Daseins (wie z.B. Schwächen und Schicksalsschläge) integriert werden sollen und können. Anders verhält es sich bei der Kreuzestheologie, die darin besteht, dass das Subjekt sich das Kreuzesgeschehen aneignet und auf diese Weise Rechtfertigung erfährt. Das eigene Dasein wird dabei auf Gottes Liebe, die sich im gekreuzigten Christus darstellt, begründet. Dadurch kann Gottes Zuwendung auch „in Schwachheit, Leiden und Kreuz“ (S. 191) geglaubt und erlebt werden. Elke Axmacher (2001) verdeutlicht diese Perspektive der Leidensbewältigung für die an der lutherischen Orthodoxie orientierte Interpretation der Rechtfertigungslehre im Lied von Paul Gerhardt „Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich“. „Rechtfertigung heißt: Gott ist für mich; ich ‚bin geliebt bei Gott‘. Wenn das so ist und ich es glaube, gibt es nichts in der Welt, was mir noch schaden könnte“ (S. 157). Das gilt in der umfassenden Interpretation Gerhardts für soziale Verurteilungen, Lebensgefahr, Leid und Schmerzen, Sorgen, materielle Not und Tod. Die tägliche Qual und Plage wird als notwendiges Kreuz nicht aufgehoben, kann aber getröstet und mit Mut und Freudigkeit durchlebt werden. Der emotionale Akzent liegt damit deutlich auf einer Akzeptanz des Schicksals, so dass das Motiv der Selbstbestätigung angespielt wird.

Insgesamt erweist sich damit das Rechtfertigungsmotiv als dermaßen grundlegend, dass es im Kontext verschiedener Selbstwertungspräferenzen befreiend zur Geltung gebracht werden kann. Die Präferenz für unterschiedliche Selbstbewertungsfoki sind dabei die lebensweltlichen Kontexte für die Anwendung des Rechtfertigungsmotivs. In einem weiteren Schritt soll die lebensweltliche Dimension der Selbstbewertung nochmals vertieft werden.

3 Die emotionale Dimension der Selbstbewertung und das Rechtfertigungsgeschehen

Die bisherige Darstellung des Rechtfertigungsgeschehens betrifft weitgehend die ethische Ebene. Ergänzend bietet auch die emotionale Ebene Ansatzpunkte für eine Didaktik der Rechtfertigungslehre. Dies soll im Folgenden entwickelt werden.

Weiterführend ist die emotionale Dimension vor allem deshalb, weil mit ihr die Motive der Selbstbewertung im persönlichen Kontext wahrgenommen werden können. Denn Emotionen gehen auf Diskrepanzerfahrungen zurück, über die das Individuum stolpert und entsprechend können persönlich relevante Tatbestände der Selbstbewertung entdeckt werden (vgl. Gennerich, 2015a, 2015b). Es stellt sich daher die Frage, welche Emotionen denn mit der Frage der Selbstbewertung einhergehen und inwiefern das Rechtfertigungsmotiv dabei relevant werden kann. In der Emotionspsychologie wird mit Blick auf das Thema der Selbstbewertung auf die Emotionen Schuld, Scham und Stolz verwiesen (Lewis, 2000; Tangney, 1999; Tracy und Robins, 2004). Sie werden als selbst-reflexive Emotionen zu einer Gruppe zusammengefasst, wobei Schuld und Scham auf Misserfolg bezogen sind und Stolz auf Erfolg. Um nun vergleichbar differenziert wie die Motive der Selbstbewertung auch die selbstreflexiven Emotionen religionspädagogisch reflektieren zu können, bedarf es weiterer Unterscheidungen. Empirisch gesehen stellt sich die Dimension „global“ (die ganze Person betreffend) vs. „spezifisch“ (einzelne Handlungen betreffend) als bedeutsam heraus. Schuld wird dabei konzeptionell als das Gefühl definiert, das resultiert, wenn ein bedeutsames Identitätsziel nicht erreicht wird und dies einer konkreten Handlung der eigenen Person zu geschrieben wird. Bei dem Gefühl der Scham wird dagegen die Diskrepanz zur intendierten Identität der eigenen Person als Ganzes zugeschrieben, so dass die Misserfolgssituation nicht über Verhaltensentscheidungen kontrollierbar ist (vgl. Tangney, 1999; Tracy & Robins, 2004). Diese Unterscheidung dient dem Zweck, in der Forschung unterschiedliche Konsequenzen einer globalen vs. spezifischen Zuschreibung von Misserfolgen auf die eigene Person untersuchen zu können. Die Unterscheidung findet sich so zunächst nicht im Alltagssprachgebrauch und in der Theologie. Empirisch zeigt sich, dass Scham im definierten Sinne mit Depression, Angst, Essstörungen und niedrigen Selbstwertgefühl einhergeht (Tangney, 1999, S. 546–547) und Schuld mit adaptiven Konsequenzen für zwischenmenschliche Beziehungen (S. 548–549). Eine globale Misserfolgsattribution erweist sich damit als deutlich entwicklungsbeeinträchtigend.

Die Unterscheidung von „global vs. spezifisch“ wurde nun auch auf die Emotion des Stolzes angewandt (Tracy & Robins, 2007, S. 507). Konzeptionell differenzierend wird dann bei einer globalen Zuschreibung von Erfolg auf die eigene Person von „Hybris“ (Hochmut) gesprochen (z.B. „ich habe gewonnen, weil ich immer herausragend bin“) und bei einer spezifischen Zuschreibung von Erfolg von „authentischen Stolz“ (z.B. „ich habe gewonnen, weil ich geübt habe“). Auch hier zeigt sich dann empirisch, dass authentischer Stolz mit adaptiven Persönlichkeitseigenschaften einhergeht wie einem positiven Selbstwertgefühl, Umgänglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Selbstkontrolle, emotionaler Stabilität und einer Interpretation des Lebens als sinnvoll. Wohingegen Hybris mit einer erhöhten Schamsensibilität, Impulsivität, geringem Selbstwertgefühl, Suche nach finanziellen Erfolg und Dominanz korreliert (Carver u.a., 2010; Tracy & Robins, 2007, S. 513). Wieder erweist sich damit das globale Attributionsmuster als entwicklungsgefährdend.

Wie stehen nun aber die so differenzierten Emotionen der Scham und Schuld sowie der Hybris und des authentischen Stolzes in Beziehung zu den Modi der Selbstbewertung? Diese Frage stellt sich, denn bei den zugrundeliegenden Kognitionen, die zu diesen selbstreflexiven Emotionen führen, handelt es sich fraglos ebenfalls um Selbstbewertungen. Und auch die selbstreflexiven Emotionen können rechtfertigungstheologisch interpretiert werden, so dass die Beziehung der Emotionen zu den Motiven der Selbstbewertung einschließlich ihrer theologischen Bewertungen zur Diskussion steht. Beginnen wir mit dem Verhältnis der Selbstbewertungen zu den vier Emotionen: Geht man davon aus, dass die Fähigkeit zum abstrakten Denken eine weitreichende Erkenntnis von Schuldzusammenhängen in der Gesellschaft ermöglicht, dann lässt sich auch annehmen, dass das „global“ konzipierte Gefühl der Scham eine Affinität zum Motiv der Selbsterkenntnis hat. Wohingegen das „spezifisch“ konzipierte Gefühl der Schuld eine Affinität zum Motiv der Selbstbestätigung hat. Denn konkrete, erfüllbare Normen, bestätigen das vorhandene Selbstkonzept: „Ich klaue nicht im Supermarkt, ich bin ehrlich“. Oder: Wer keinen Seitensprung begeht, gehört zu den anständigen Menschen. Hybris kann sodann dem Motiv des Gut-Dastehens zugeordnet werden, da im Dienst eines positiven Selbstkonzepts empirische Gegebenheiten nicht zwingend beachtet werden. Authentischer Stolz, der sich auf das eigene Handeln bezieht, hat dagegen eine Affinität zum Motiv der Selbstverbesserung und kann diese motivational unterstützen.

Und wie sind diese Emotionen nun rechtfertigungstheologisch zu bewerten? In der Konsequenz der gegebenen Zuordnung liegt, dass in der emotionalen Perspektive die Motive der Selbsterkenntnis und des Gut-Dastehens kritisch zu betrachten wären. Denn so wie das Motiv des Gut-Dastehens beim Hochmut dazu führt, dass die Person positive Eigenschaften von sich behauptet, die einer empirischen Grundlage entbehren, so kann auch das Motiv der Selbsterkenntnis eine Tendenz zur global negativen Selbstbewertung entfalten, in der die positiven Eigenschaften der Person keinen Raum gewinnen können. Es könnte dann gefragt werden, ob nicht der radikale Selbsterkenntnisfokus der reformatorischen Tradition zu korrigieren wäre? Wir werfen daher in einem ersten Schritt einen vertieften Blick auf die Schamthematik:

1) Denn mit Blick auf die theologische Tradition der reformatorischen Rechtfertigungslehre ist zu fragen, ob nicht die radikale Schuldinterpretation (von Geburt an vor Gott des Todes schuldig, s.o.) einer entwicklungshemmenden globalen Misserfolgsattribution im Sinne unserer Schamdefinition Vorschub leistet. Es gibt jedoch auch zunächst konkrete empirische Gründe, warum Menschen „global“ interpretieren: (a) Im Jugendalter entwickeln Jugendliche die Fähigkeit zum abstrakten Denken und bilden dazu parallel auch abstraktere (d.h. globalere) Selbstbeschreibungen aus (Habermas, 2001, S. 217; Mascolo & Fischer, 1995). Im Fall verfehlter Ideale und versäumter Möglichkeiten resultieren dann globale negative Selbstbewertungen. Darüber hinaus können sie wahrnehmen, dass sie selbst von sozialen Ungleichheiten profitieren, ohne Regeln verletzt zu haben, und entsprechend auch Schuldgefühle erleben, die nicht umstandslos durch besseres Erkennen oder Handeln eliminiert werden können (Baumeister u.a., 1994, S. 253). (b) Sodann ist gut belegt, dass Erfahrungen von Exklusion mit Schuld- und Schamgefühlen einhergehen (Baumeister, 1998; Wertenbruch & Röttger-Rössler, 2011). Hier ist davon auszugehen, dass Jugendliche vor allem dann ausgeschlossen werden, wenn sie Normen der Peergruppe nicht erfüllen und dass diese Normen eben nicht vollständig durch das Individuum kontrollierbar sind (z.B. Normen bezogen auf Herkunft und Körper). Insofern die Exklusion aufgrund partieller Merkmale doch der ganzen Person gilt, ist entsprechend auch eine „globale“ Interpretation kaum zu vermeiden.

Es zeigt sich damit empirisch, dass die Selbstbildkonstruktion stetig durch global-negative Selbstinterpretationen gefährdet ist. Diese abzustellen, ist jedoch auch keine Lösung, weil entsprechende Optionen der Selbst- und Weltfluch mindestens ebenso gesundheitsgefährend sind (vgl. Streib & Gennerich, 2011, 131–142). Die Lösung liegt vielmehr in der Einführung einer global-positiven Selbstdeutung, die nicht im Konflikt mit einer realistischen Selbstpositionierung im sozialen Miteinander steht (wie im Falle des Hochmuts): nämlich der Rechtfertigung des Sünders. So verortet zum Beispiel Slenszka (2014) auf der Linie unserer Argumentation die Einführungssituation des Begriffes „Gott“ im Kontext des Phänomens der Selbstbewertung. Der Mensch nehme in der Erfahrung der Scham abwertende Urteile anderer in sich auf und verallgemeinere diese. Er erfahre sich dabei der eigenen Autonomie entzogen als missbilligt. Umkehrt könne der Mensch jedoch auch eine grundsätzliche Bejahung in seine Selbstbewertung aufnehmen. Diese Ebene globaler Selbstabwertung und Selbstbejahung thematisierte der Begriff Gott. Alle soteriologischen Aussagen der christlichen Tradition (wozu dann auch die Rechtfertigung gehört) thematisierten die Möglichkeit einer grundsätzlichen Selbstbejahung angesichts ihrer Gefährdetheit.

Soweit ergibt sich daher, dass nicht ein unvermeidbares globales Schamgefühl ethisch zu disqualifizieren ist, sondern dass eine balancierende bzw. heilsam ausgleichende globale Selbstbejahung als angemessen erscheint. Die konstruktive Funktion, die in der Theorie Steeles bereits eine Konstruktion von Selbst-Integrität auf der globalen Ebene hatte, bestätigt sich damit auch auf der Ebene unserer emotionalen Analyse.

2) Explizit rechtfertigungstheologische Interpretationen zur Emotion des Stolzes sind mir nicht bekannt. Sie sind jedoch auch nicht schwer herzustellen: Zunächst muss man sich vor Augen halten, dass Stolz etwas mit sozialen Vergleichen zu tun hat. So zeigen Seidner, Stipek und Feshbach (1988) auf der Basis von Interviews mit 5-, 7-, 9- und 11-jährigen Schülerinnen und Schülern (N = 190), dass ab der zweiten Klasse und dann stetig steigend Stolz bei Kindern durch den Vergleich der eigenen Leistungen mit denen anderer resultiert, wohingegen die Bedeutung des Erlebens von eigenem Können für die Erfahrung von Stolz stetig abnimmt. Es ist naheliegend, dass diese Entwicklung für manche Schülerinnen und Schüler problematisch sein kann, wenn sie im Vergleich weniger gut abschneiden oder ihr Begabungsprofil nicht von den klassischen Schulfächern abgerufen wird. Genau an diesem Punkt setzt nun eine theologische Reflexion von Sören Kierkegaard (1847/1964) an. In einer Predigt zu Mt 6,24–34 (Jesu Kritik des Sich-Sorgens) bewertet Kierkegaard soziale Vergleiche als Ursache eines dysfunktionalen Sich-Sorgens (S. 173 und 187). Denn durch den sozialen Vergleich werden Wünsche bzw. Standards erworben, die für die eigene Individualität unangemessen seien. Soziale Vergleiche werden dabei als ein Herausfallen aus der Gottesbeziehung interpretiert, weil im sozialen Vergleich die Gabe Gottes für die eigene Person nicht mehr dankbar wahrgenommen wird (S. 196). Kierkegaard verweist in diesem Zusammenhang auf die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als seine Würde. So wie Gott als Geist unsichtbar ist, so ist auch die Ebenbildlichkeit eine unsichtbare Herrlichkeit. Nicht der Vergleich mit sichtbaren Standards entspreche daher dieser Würde, sondern die Anbetung Gottes. Denn in der Anbetung werde die unendliche Verschiedenheit des Menschen zu Gott gewahrt und gleichsam sichergestellt, dass als Bezugspunkt der Individualität nicht ein endlicher Vergleichsstandard gewählt wird (S. 200–201). In der Anbetung Gottes entgeht also der Mensch dem individualitätsschädigenden Hin und Her der sozialen Vergleiche (S. 202).

Das, was Kierkegaard hier beschreibt, kann nun in zweifacherweise als eine gerechtfertigte Identität des Menschen verstanden werden. Einerseits, weil die Würde der Gottesebenbildlichkeit Ausdruck derselben schöpferischen Bejahung des Menschen ist, die sich auch im Rechtfertigungsgeschehen dokumentiert (Werbick, 2011, S. 311). Andererseits, weil neuere rechtfertigungstheologische Interpretationen den wechselseitigen Charakter der Rechtfertigung in der Beziehung von Gott und Mensch herausgearbeitet haben, so dass betont wird, dass im Rechtfertigungsgeschehen der Mensch wieder „empfangs- und gabe-fähig“ wird (Hoffmann, 2011, S. 174) und in der Folge Rechtfertigung „Teilhabe an der Gemeinschaft mit Gott“ realisiert (Krobath, 2013, S. 308). Der gerechtfertigte Mensch kann daher seine Begabungen neu als Gottesgaben verstehen, ohne seine Selbstbewertung auf soziale Vergleiche zu gründen.

Mit Rückgriff auf die gewonnene Unterscheidung könnte erweiternd argumentiert werden, dass der Stolz, der sich auf soziale Vergleiche gründet, sich als Hybris darstellt. Denn im sozialen Vergleich kann Stolz nur resultieren, wenn man sich über andere erhebt. Wobei das Selbstwertgefühl labil bleibt, weil sich die äußeren Standards ändern können durch neue Aufgaben oder eine neue Gruppenzusammensetzung. Der in der Gottesebenbildlichkeit gegründete Stolz kann jedoch als authentischer Stolz verstanden werden, weil er sich auf die eigenen Begabungen bezieht, so dass die eigene Person unverstellt mit ihrem Profil wahrgenommen werden kann. In dieser Linie Kierkegaards argumentiert z.B. auch Don Schweitzer (2000), wenn er darauf verweist, dass sich ein theologisch legitimer Stolz in der Liebe Gottes gründe und daher eine eingebaute Demut habe. So könne Stolz gewertschätzt werden und zugleich die Gefahr vermieden werden, die Identität über die eigene Leistungsfähigkeit zu definieren. Indem der Wert der Person durch Gottes Liebe außerhalb des Selbst lokalisiert werde, werde Stolz nicht zur Falle, weil das in Gott gegründete Selbst offen bleibe für Kritik, weil diese nicht mehr den Wert der Person berühren können. Die so gegebene Offenheit für eine kritische Selbstwahrnehmung wirke daher präventiv gegen illusionäre Verzerrungen des Selbstbildes.

Es zeigt sich damit, dass rechtfertigungstheologisch argumentiert durchaus positive Akzentsetzungen im Hinblick auf die Psychologie der Selbstbewertung möglich sind. D.h., im Kontext des existentiellen Themas der Selbstbewertung muss Rechtfertigung nicht notwendigerweise am Begriff der Schuld durchdekliniert werden, sondern die Thematik des Stolzes bietet sich gleichermaßen an.

4 Die Frage der Selbstbewertung im Jugendalter

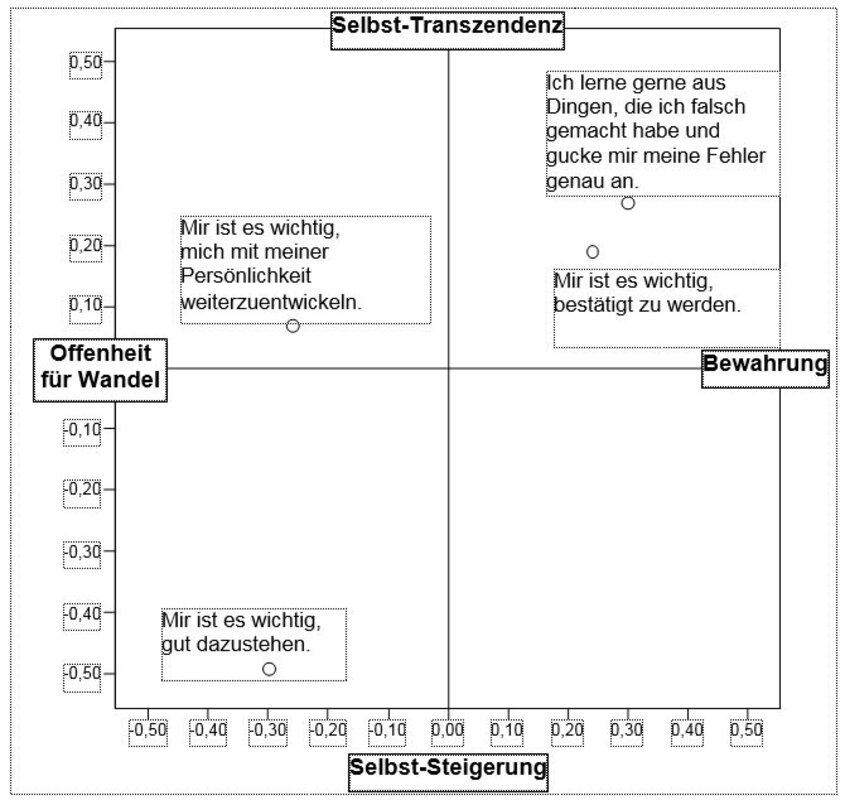

Im Folgenden sollen die beschriebenen Selbstbewertungsmuster bei Jugendlichen empirisch in den Blick genommen werden. Ansatzpunkte für religionsdidaktische Ideen und erwartbare Gewinne für die Schülerinnen und Schüler können so genauer bestimmt werden. Dehnbostel (2013) hat in einer von mir betreuten Masterarbeit nach der Präferenz für die vier Motive bei Jugendlichen gefragt und diese Präferenzen mit den Werthaltungen der Jugendlichen korreliert, so dass die Bedeutung der Selbstbewertungsmotive weiter aufgeschlüsselt werden kann. Der Befund ist explorativ, da nur 60 (27 männlich, 33 weiblich) Jugendliche befragt wurden. Das Alter liegt zwischen 12 und 19 Jahren (M = 14,61). Mit Blick auf die Mittelwerte zeigt sich, dass das Motiv der Selbstverbesserung am meisten Zustimmung findet („Es ist mir wichtig, mich mit einer Persönlichkeit weiterzuentwickeln“; M = 3,86; S = 1,20; 66% Zustimmung zu den beiden oberen Antwortkategorien). Ebenfalls positiv wird das Motiv der Selbsterkenntnis gewertet („Ich lerne aus Dingen, die ich falsch gemacht habe und gucke mir meine Fehler genau an“; M = 3,52; S = 1,33; 59% Zustimmung zu den beiden oberen Antwortkategorien). Eine verhaltene Zustimmung findet sodann das Motiv der Selbstbestätigung („Mir ist es wichtig, bestätigt zu werden“; M = 2,49; S = 1,30; 25% Zustimmung zu den beiden oberen Antwortkategorien). Eher abgelehnt wird das Motiv des Gut-Dastehens („Mir ist es wichtig, gut da zu stehen“; M = 1,98; S = 1,31; 13% Zustimmung zu den beiden oberen Antwortkategorien). Die Korrelationen der vier Motive mit den Werthaltungen der Jugendlichen werden in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Die vier Motive der Selbstbewertung im Wertefeld (relative Präferenz der Motive/ipsatierte Rohwerte in Korrelation mit den Wertedimensionen; N = 60; 12- bis 19-Jährige; M = 14,61)

Abbildung 1 stellt mit Daten der Masterarbeit von Dehnbostel (2013) die vier Motive der Selbstbewertung in Korrelation mit den Dimensionen des Wertefeldes dar (vgl. Gennerich, 2009, für eine Einführung in das hier verwendete Wertekonzept). Der Befund zeigt, dass das Motiv der Selbsterkenntnis sich oben/rechts oppositionell zum Motiv des Gut-Dastehens unten/links positioniert. Es bestätigen sich damit Befunde, die daraufhin deuten, dass Jugendliche unten/links dahin tendieren, Selbstwahrnehmung zu vermeiden (vgl. Streib & Gennerich, 2011, 131–142). Sodann zeigt sich erwartungsgemäß, dass sich das Motiv der Persönlichkeitsentwicklung am Pol „Offenheit für Wandel“ positioniert (im Bereich von Selbstentfaltungswerten). Das Motiv der Selbstbestätigung positioniert sich schließlich ebenfalls im Bereich oben/rechts etwas weiter unten als das Motiv der Selbsterkenntnis. Das entspricht nicht ganz dem Erwartbaren, da auch eine Positionierung im Feldbereich unten/rechts plausibel gewesen wäre, da unten/rechts Jugendliche zum Beispiel sich selbst als „festgelegt“ erfahren („Das Verhalten der Vergangenheit legt einen fest“; Gennerich, 2010, S. 297). Die Positionierung der Formulierung mit dem Begriff „bestätigt“ zeigt daher offenbar, dass er nicht nur den Aspekt der self-verification repräsentiert, sondern auch das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, das über self-verification hinaus geht.

In einer zweiten kleinen explorativen Studie (N = 97; 17- bis 27-Jährige; M = 22,92), die ich in einem anderen Zusammenhang mit Rückgriff auf eine Studierendenstichprobe durchgeführt habe, können die Motive der Selbstbestätigung und der Selbstverbesserung in ihrer Positionierung noch einmal überprüft werden. Abbildung 2 stellt die Korrelationen entsprechender Einstellungsitems mit den beiden Dimensionen des Wertefeldes dar.

Abbildung 2: Items zum Motiv der Selbstbestätigung und der Selbstverbesserung im Wertefeld (Items in Korrelation mit den Wertedimensionen; N = 97; 17- bis 27-Jährige; M = 22,92)

Abbildung 2 zeigt, dass die Items, die das Motiv der Selbstentwicklung repräsentieren (Erkundung des und Neugier auf das Leben, Persönlichkeitsentwicklung) im Feldbereich oben/links lokalisiert sind, so dass sich der Befund aus Abbildung 1 bestätigt. Sodann zeigt sich, dass sich unten/rechts Einstellungsitems positionieren, die sich als repräsentativ für das Selbstbestätigungsmotiv interpretieren lassen: (1) Die Vermeidung von abweichendem Feedback (sich nicht kritisch betrachten). (2) Wertschätzung des Ist-Zustandes (mein Leben, wie es ist). (3) Konstruktion eines Moralsystems, das moralische Selbstbestätigungen wahrscheinlich macht (einfache Regeltreue garantiert Anerkennung). Es spricht daher insgesamt viel dafür, das Motiv der Selbstbestätigung im Feldbereich unten/rechts zu verorten.

Über diese explorativen Daten hinaus stehen weitere wichtige Erkenntnisse über die vier verschiedenen Quadranten zur Verfügung, die ermöglichen, grundlegende Selbstbewertungsmuster bei Jugendlichen zu differenzieren, an denen didaktische Überlegungen zur Rechtfertigungslehre anknüpfen können.

Unten/links: Im Wertefeld unten/links zeigen sich folgende Erfahrungskonstellation der Jugendlicher mit Präferenz für das Gut-Dastehen: (1) Die Jugendlichen unten/links leiden mehr als andere Jugendliche unter depressiven Symptomen (Gennerich, 2010, S. 105). Im Hintergrund steht die im Jugendalter erworbene Fähigkeit zum abstrakten Denken, mit der Jugendliche Diskrepanzen zwischen Ideal und tatsächlichen Selbstattributen diagnostizieren können, so dass global negative Selbstbewertungen und damit Depressionen wahrscheinlicher werden (Streib & Gennerich, S. 132 u. 134). Sie bejahen Items wie „letzte Woche dachte ich mein Leben ist ein Fehlschlag“ (Bamberger Jugendstudie 1996, siehe Gennerich, 2010, S. 428; 20% der in der Bamberger Jugendstudie befragten Jugendlichen dachten das mindestens „manchmal“, eigene Berechnung). Diese Jugendlichen, die sich vornehmlich unten/links verorten, dürften damit Schwierigkeiten haben, sich selbst anzunehmen und zu lieben. (2) Sie erfahren einen wenig liebevollen Erziehungsstil (Gennerich, 2010, S. 63; Gennerich, 2017, S. 27). (3) Streib und Gennerich (2011, S. 131–142) berichten von Studien, die die Schlussfolgerung nahelegen, dass verschiedene adoleszente Störungen als Vermeidung von Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis zu interpretieren sind (Essstörungen, Alkohol- und Drogenkonsum, Suizid, Suche nach intensiver Stimulation wie zu schnelles Fahren). Bisherige Befunde sprechen dafür, dass diese Jugendlichen im Feld unten/links zu verorten sind. Zum Beispiel zeigen Jugendliche unten/links den stärksten Konsum von Alkohol und Zigaretten (Gennerich, 2010, S. 198). Insgesamt steht das Motiv des Gut-Dastehens daher im Feld unten/links erheblich unter Druck. Insbesondere da sich Momente der Selbsterkenntnis gar nicht vermeiden lassen, ist es für diese Jugendlichen zentral, eine elternunabhängige Quelle des Zuspruchs und der Akzeptanz zu konstruieren, so dass die Option ergriffen werden kann, sich zu entwickeln und konstruktiv und frei die persönliche Situation zu gestalten. Das ist der Punkt, an dem das Rechtfertigungsmotiv das in Christus begründete Beziehungsangebot Gottes in Spiel bringt, so dass in der Gottesbeziehung die eigene Selbst-Integrität erfahren werden kann und das Bemühen des Gut-Dastehens sich entkrampft.

Unten/rechts: Im Feldbereich unten/rechts ergibt sich für Jugendliche mit Präferenz für das Motiv der Selbstbestätigung folgende Konstellation: (1) Diese Jugendlichen zeigen drakonische Vorstellungen bezogen auf menschliche Fehler und Schwächen. Sie fordern Härte und verweigern nachsichtige Reaktionen (Gennerich, 2010, S. 111). Darüber hinaus zeigen diese Jugendlichen die stärkste Tendenz zu Vorurteilen gegenüber gesellschaftlichen Randgruppen wie Ausländer und Homosexuelle. Sie fordern dazu auf, Menschen, die anders sind als sie selbst, auszuschließen (Gennerich, 2010, S. 114–115). (2) Sie erfahren eine autoritäre Erziehung, die von Strafen seitens der Eltern geprägt ist (Gennerich, 2010, S. 63; Gennerich, 2017, S. 27). (3) Sie sind mehr als andere Jugendliche von dem Gefühl geprägt, dass ihr Verhalten in der Vergangenheit sie festlegt (Gennerich, 2010, S. 297). Dem entspricht auch der Befund aus Abbildung 1, wonach es den Jugendlichen unten/rechts weniger wichtig ist als anderen, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Insgesamt legt sich daher bei diesen Jugendlichen nahe, ihre Härte gegen sich selbst und andere zu adressieren. Eine Interpretation der Rechtfertigung, die dem Motiv der Selbstbestätigung entgegenkommt, scheint hier sehr angemessen. Denn die Jugendlichen unten/rechts haben eher einer geringe Bildung (Gennerich, 2010, S. 56–57) und zeigen Gefühle der Überforderung (Gennerich, 2010, S. 92), so dass eine Betonung von Entwicklungsidealen eher Stressgefühle steigern würde. Die feministische Auslegung der Rechtfertigungslehre von Moltmann-Wendel, die vorhandene Kompetenzen betont, dürfte daher in diesem Kontext angemessener sein. Auch die kreuzestheologische Auslegung von Plathow ist hier weiterführend, weil in der Perspektive der Kreuzestheologie die Gemeinschaft über die Schwächen und Schädigungen der Gläubigen und nicht über die Stärken definiert wird. So konstituiert sich eine inklusive Gemeinschaft, der sich auch die weniger Gebildeten unten/rechts zugehörig zählen dürfen. So kann eine entsprechende Auslegung der Rechtfertigungslehre diesen Jugendlichen wieder entwicklungsförderliche Spielräume verschaffen.

Oben/rechts: Die Jugendlichen oben/rechts zeigen nach Abbildung 1 die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis. Sie zeigen folgende weitere Erfahrungskonstellationen: (1) Mehr als andere bejahen sie auch klassische rechtfertigungstheologische Implikationen wie „Der Lebenswert des Menschen ist unabhängig von seinem vorfindlichen Zustand“, „Der Wert des Menschen liegt in der Beziehung zu Gott und ist unabhängig vom Rang in der Gesellschaft“, „Der Mensch ist mehr als alle seine Taten und vor Gott unbedingt wertvoll“ (Gennerich, 2010, S. 191). (2) Sie erfahren einen durch Empathie und Unterstützung geprägten Erziehungsstil (Gennerich, 2017, S. 27). (3) Gleichzeitig ist ihr Gottesbild jedoch am stärksten von Konventionalität geprägt (Gennerich, 2011). Ihr Selbstverständnis betont darüber hinaus auch mehr Aspekte, die sie mit anderen gemeinsam haben. Die eigene Individualität wird hier zugunsten der Gruppe zurückgenommen (Gennerich, 2010, S. 157). Insgesamt wird hier die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis emotional auch durch die positiven Erfahrungen mit den Bezugspersonen stabilisiert. Eine Auslegung der Rechtfertigungslehre, die auf Selbsterkenntnis zielt, könnte daher konkret das Problem der Konventionalität adressieren. Das betrifft das Gottesbild (Gott jenseits der Konvention sehen) und das Selbstkonzept, so dass ein Impuls zur individuellen Entwicklung von Autonomie gesetzt wird.

Oben/links: Nach Abbildung 1 sind die Jugendlichen oben/links besonders stark durch das Motiv der Selbstverbesserung geprägt. Ihr Erfahrungskontext ist außerdem geprägt durch folgende Faktoren: (1) Sie erfahren einen durch Empathie und Unterstützung geprägten Erziehungsstil (Gennerich, 2017, S. 27). (2) Sie zeigen die größten Ressourcen gemessen am Einkommen der Herkunftsfamilie und bezogen auf die eigene Bildung und die der Eltern (Gennerich, 2010, S. 55–60). (3) Mehr als andere Jugendliche haben sie ein Bewusstsein für ungerechte Strukturen in der Welt, von denen sie selbst profitieren (Gennerich, 2010, S. 89 u. 236–237). Insgesamt ist bei diesem Quadranten damit zu rechnen, dass diese Jugendlichen besonders durch Auslegungen der Rechtfertigungslehre angesprochen fühlen, die das Motiv der Selbstverbesserung akzentuieren – sei es bezogen auf das eigene Selbst, sei es bezogen auf die Dimension des sozialen Engagements.

5 Religionsdidaktische Perspektiven

Mit Rückblick auf die gewonnenen Einsichten sind vorfindliche Unterrichtsentwürfe deutlich begrenzt: (a) So bringt Dierk (2009) Rechtfertigung mit Scheitern, Schuld und Vergebung in Beziehung mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern eine Perspektive der Selbstannahme zu eröffnen. In der konkreten Durchführung erschließt sie angemessene Erfahrungstatbestände der Jugendlichen: „Erwartungen, die ein Mensch von außen an sich gestellt sieht oder die er selbst an sich hat, können zu Versagensängsten, Selbstzweifeln und Verzweiflung führen“ (S. 69–70). Sie erwartet jedoch von den Schülerinnen und Schüler, ihre „Erwartungen zu revidieren, sich von Erwartungen distanzieren, niedrigere Ziele anvisieren“ (S. 70). Dabei bleibt völlig unklar, was die Neujustierung von Standards mit dem Rechtfertigungsgeschehen zu tun hat. Naheliegend ist hier doch, dass eine solche praktische Korrektur von Standards eine Optimierungsleistung der Selbstregulation ist, die gerade auch Personen mit einem säkularen Selbstverständnis ohne Gottesbezug zugänglich ist. Mit Rechtfertigung hätte das also nichts zu tun. Weitere Arbeitsangebote wie die Diskussion des Films „Dogville“ von Lars von Trier intendieren die Erkenntnis, dass „moralisch gutes Handeln“ nicht möglich ist (S. 71). Diese Einsicht mag Schulderfahrungen relativieren, jedoch bleibt dabei eine sinnvolle rechtfertigungstheologische Lösungsperspektive verschlossen. (b) Auf andere Weise begrenzt erweist sich der Entwurf von Fritschens (2002). Sie rekonstruiert zuerst historisch die Bedeutung der Rechtfertigungslehre (vor dem Gericht Gottes mit der Hilfe Christi bestehen) und fragt dann nach parallelen modernen Gnadenerfahrungen. Die modernen Beispiele sind jedoch nicht theologisch fundiert, so dass die Relevanz der Rechtfertigungslehre in heutigen Erfahrungskontexten bei den Aufgabenstellungen außen vor bleibt. (c) Platzbecker (2016) erschließt mit der Frage „Wo fühlst du dich in deinem Leben frei, wo unfrei?“ (S. 51) den heutigen Erfahrungskontext von Schülerinnen und Schülern für die Botschaft der Rechtfertigungslehre. Der weitere Unterrichtsverlauf ist aber dann dogmatisch und historisch ausgerichtet, so dass Perspektiven einer persönlichen Aneignung des Rechtfertigungsgeschehens für die Schülerinnen und Schüler nicht erschlossen werden. Insgesamt stellt sich daher die Frage, welche Perspektiven sich denn mit den oben gewonnenen Einsichten eröffnen. Ich möchte drei Optionen vorschlagen.

1) Eine erste Möglichkeit liegt auf der Ebene der Argumentation, die die Rationalität der Schülerinnen und Schüler anspricht. Es ginge hier zunächst darum, dass die Schülerinnen und Schüler die Dynamik und Mechanismen globaler Selbstabwertungen entdecken lernen. Im Kontext ihrer Entdeckungen können die Schülerinnen und Schüler dann auch wahrnehmen lernen, dass sie „letzte“ Urteile über sich fällen oder dass diese von anderen Menschen über sie gefällt werden. Damit wäre dann die Möglichkeit eröffnet, das Symbol des Gerichts Gottes in einer entwicklungsförderlichen Perspektive im Unterricht zu thematisieren (siehe dazu Gennerich, 2010, S. 228–232). In einem zweiten Schritt könnte dann die Botschaft vom gnädigen Gott eingeführt werden, der die Person und ihre empirische Realität voneinander unterscheidet, so dass sich in Übernahme dieser Perspektive Gottes die Person unabhängig von Diagnosen eines verfehlten Lebens bleibend bejaht wissen darf. Der Pfiff dieser ersten Möglichkeit liegt darin, dass angesichts der von den Schülerinnen und Schülern selbst entdeckten „transzendierenden“ Negativbewertungen die Perspektive des Evangeliums Plausibilität gewinnt.

Darüber hinaus kann, wie in Abschnitt 4 beschrieben, in Abhängigkeit vom präferierten Motiv der Selbstbewertung eine kontextuelle Rechtfertigungsinterpretation angeboten werden. Methodisch könnten solche kontextuellen Theologien etwa durch Varianten des Stationenlernens vermittelt werden, so dass die Schülerinnen und Schüler solche Interpretationen genauer anschauen können, die sie besonders plausibel finden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass alle Segmente des Feldes angemessen erreicht werden.

2) Eine zweite Möglichkeit verorte ich auf der emotionalen Ebene. Dies lässt sich an einer erfahrungsbezogenen Übung zum Stolz illustrieren, die religionspädagogisch erschließend erweitert werden kann. Vopel (2000, S. 72–74) schlägt in einer psychoedukativen Übung vor, dass Jugendliche in der Gruppe sagen sollen, worauf sie stolz sind. In seiner Erläuterung gegenüber der Gruppe erklärt Vopel, dass mit Stolz eine relative Unabhängigkeit gegenüber anderen möglich sei, die er für wünschenswert erachtet. Zugleich weist er aber darauf hin, dass es ungünstig sei, wenn man äußere Maßstäbe wähle wie „Ich bin stolz, wenn ich schneller laufe als Franz“, weil dadurch der Stolz durch Franz bedingt sei und ein Konkurrenzkampf entstehe. Vielmehr ginge es darum einen inneren Qualitätsmaßstab zu definieren: „Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Das war ein gutes Gefühl. […] und ich freue mich, dass mein Körper so lebendig und beweglich ist. Ich bin stolz auf mich.“ Vopel geht es darum, dass Jugendliche ein realistisches Selbstwertgefühl erlangen, das nicht durch anerzogene Bescheidenheit und Rivalität verhindert wird. Die Übung von Vopel zielt damit ohne religiöse Bezüge auf eine Förderung „authentischen Stolzes“. Religionspädagogisch erschließend wird diese Übung nun dadurch, dass vorweg ein theologischer Deutungsrahmen bereit gestellt wird.

Dies kann mit Rückgriff auf die oben dargestellte Predigt Kierkegaards zu Mt 6,24–34 geschehen. Dabei steht übertragen auf unseren Kontext die Gottesebenbildlichkeit für das Motiv der Rechtfertigung. In der Gottesbeziehung kann sich das Individuum als bejaht verstehen und kann daher auch ohne Rückbezug auf soziale Vergleiche („schneller als Franz“) stolz auf das eigene Können sein, das Freude bereitet, weil es im eigenen Begabungsprofil liegt. Der von Vopel intendierte intrinsische Stolz wird dadurch nicht nur argumentativ abgesichert, sondern die Übung selbst kann bereits als Experiment zum Vollzug einer Selbstinterpretation als Ebenbild Gottes verstanden werden. Das Motiv der Rechtfertigung kann so mit einem möglichen Erfahrungsbezug verknüpft werden, an dem alle Schülerinnen und Schüler im Vollzug der Übung gleichermaßen Anteil haben können.

Insgesamt dürfte die beschriebene stolzbezogene Übung besonders Jugendliche unten/links besonders ansprechen, da diese stark Leistungswerte betonen (vgl. Gennerich, 2010, S. 32) und ihr Motiv des Gut-Dastehens emotional zur „Hybris“ tendiert, so dass die Übung ihr emotionales Empfinden in Richtung auf authentischen Stolz transformiert, der seinerseits eine besondere Affinität zum Motiv der Selbstverbesserung oben/links hat.

3) Auf einer dritten Ebene könnte das Motiv der Rechtfertigung im Unterricht auf der Basis inklusiver Handlungen zur Geltung gebracht werden. Ich möchte hier auf einen entscheidenden Sachverhalt verweisen: Die Perspektive von Gottes Liebe kann nur in meiner Wirklichkeitskonstruktion Raum gewinnen, wenn ich selbst entsprechend handle. Illustrativ ist hier ein empirischer Befund zur Vergebung von Schuld. So zeigen Estrada-Hollenbeck und Heatherton (1998, S. 226–227), dass es kaum Unterschiede gibt zwischen Schulderzählungen von Tätern, die Vergebung erfahren haben, und solchen, die keine Vergebung erfahren haben. Offenbar reaktiviert die Erinnerung an die Tat Schuldgefühle erneut, auch wenn die erinnernde Person meint, Vergebung erlangt zu haben. Anders sieht dies jedoch in der Perspektive von Opfern aus. Opfer, die Tätern vergeben haben, fühlen sich selbst weniger schuldig als Opfer, die dem Täter nicht vergeben haben. Das bedeutet, dass jemanden zu vergeben, ein effektiverer Mechanismus ist, eine Linderung von Schuldgefühlen zu erfahren, als die bloße Erfahrung eines Vergebungszuspruchs. Eine plausible Erklärung dafür ist, dass das eigene Handeln objektiv ist und damit einen besonders überzeugenden Anhalt für die Wirklichkeit der Vergebung als Element der eigenen Identität gibt, so dass man sich leichter glaubend auf diese Wirklichkeit verlassen kann und sie sich ebenso wirkmächtig auf das eigene Empfinden auswirken kann. Biblisch drückt sich dieser Sachverhalt zum Beispiel in der Geschichte vom Schalksknecht (Mt 18,21–35) aus. Die Vergebungserfahrung des Schalksknechts wird in der Geschichte wieder zunichte aufgrund seines gegenläufigen Handelns. Oder vielleicht noch deutlicher in der Geschichte vom verlorenen Sohn (Lk 15,11–32): Der ältere Sohn kann an der Liebe Gottes (im Symbol des Festes) nur teilhaben, indem er seinen jüngeren Bruder nicht ausschließt. Inklusives Handeln ist somit ein Indikator dafür, dass man sich selbst als bejaht versteht. Deutlich wird in diesen Geschichten die Erfahrung, dass das eigene exkludierende Handeln gegenüber den Mitmenschen rückwirkt auf die Konstruktion des Selbst, das nunmehr seinerseits die nötige Verortung in einer Kultur der Akzeptanz für das Selbst verliert. Um nun diese Idee im Unterricht umzusetzen, könnten die Schülerinnen und Schüler im Sinne einer handelnden Exploration der Bedeutung der genannten biblischen Geschichten (Mt 18 u. Lk 15) in einem ersten Schritt aufgefordert werden, mehrere Situationen zu erinnern, in denen sie eine andere Person ausgegrenzt haben, weil sie ein Merkmal dieser Person als Zumutung erlebt hatten. Im zweiten Schritt könnten sie dann eine Person aus ihrer Liste auswählen, bezogen auf die sie bereit wären, inklusiv zu handeln, d.h. sie freundlich an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. In einer Unterrichtsstunde könnten diese beiden Schritte in einer schriftlich dokumentierten Fantasie geleistet werden. In Form einer Hausaufgabe könnte jedoch auch der zweite Schritt real verwirklicht werden, so dass in einer Folgestunde die gemachten Erfahrungen unter Berücksichtigung der in den Geschichten enthaltenden Dimension der Rechtfertigung reflektiert werden könnten.

Wie bereits in Abschnitt 4 argumentiert, dürfte dieser handlungsorientierte Vorschlag besonders die Neigung der Schülerinnen und Schüler im Segment unten/rechts zur Diskriminierung anderer konfrontieren. Zugleich hätte die Übung jedoch auch für sie selbst einen besonders heilsamen Effekt, weil auch sie selbst am häufigsten unter Exklusionserfahrungen leiden (vgl. Gennerich & Zimmermann, 2016, S. 130). Ihre Ideologie der Härte kann so entwicklungsförderlich reduziert werden. Insgesamt gelingt es also mit den darstellten Optionen, den Sinngehalt des theologischen Topos der Rechtfertigung in der Lebenswelt der Jugendlichen zu erschließen.

Literaturverzeichnis

Aronson, J., Cohen, G., Nail, P. R. (1999). Self-affirmation theory. An update and appraisal. In E. Harmon-Jones, & J. Mills (Hrsg.), Cognitive dissonance. Progress on a pivotal theory in social psychology (S. 127–147). Washington, DC: American Psychological Association.

Axmacher, E. (2001). Lutherische Rechtfertigungslehre in dichterischer Gestalt: Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. In dies., Johann Arndt und Paul Gerhardt: Studien zur Theologie, Frömmigkeit und geistlichen Dichtung des 17. Jahrhunderts (S. 143–163). Tübingen: Francke.

Baumeister, R. F. (1998). Inducing guilt. In J. Bybee (Hrsg.), Guilt and children (S. 127–138). San Diego: Academic Press.

Baumeister, R. F., Stillwell, A. M. & Heatherton, T. F. (1994). Guilt. An interpersonal approach. Psychological Bulletin, 115 (2), 243–267.

Baumotte, M. (1981). Konkurrenz und Leistung: Geheime Grundwerte in unserer Gesellschaft? Pastoraltheologie, 70, 324–338.

Bochinger, E., Hiller, G. G., Hiller-Ketterer, I. & Waldmann, E. (1979, 2. Aufl.). Weitersagen: Ein Arbeitsbuch für den evangelischen Religionsunterricht im 3. und 4. Schuljahr. Frankfurt: Diesterweg.

Brown, J. D. & Dutton, K. A. (1995). Truth and consequences. The costs and benefits of accurate self-knowledge. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 1288–1296.

Carver, C. S. , Sinclair, S. & Johnson, S. L. (2010). Authentic and hubristic pride. Differential relations to aspects of goal regulation, affect, and self-control. Journal of Research in Personality, 44, 698-703.

Collins, R. L. (1996). For better or worse. The impact of upward social comparison on self-evaluation. Psychological Bulletin, 119, 51–69.

Dehnbostel, A. (2013). Schuld in der Perspektive von Schülerinnen und Schülern als Grundlage des Theologisierens mit Jugendlichen. Darmstadt: Unveröffentlichte Masterarbeit an der Evangelischen Hochschule Darmstadt.

Dierk, H. (2009). Rechtfertigung – Scheitern – Schuld – Vergebung. In D. Petri, H. Rupp & J. Thierfelder (Hrsg.), Das Kursbuch Religion 3. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht im 9./10. Schuljahr. Lehrermaterialien (S. 68–73). Stuttgart: Calwer.

Drechsel, W. (2004). Sünde – anachronistisches Design weltfremden Christentums in der Moderne oder gegenwartsbezogene Lebensdeutung. Pastoraltheologie, 93, 17–32.

Dressler, B. (1994). Freiheit und Zwang zur Selbstverwirklichung: Rechtfertigungstheologische Fragen im Blick auf die moderne Lebenswelt. Loccumer Pelikan, o. Jg. (3), 7–13.

Estrada-Hollenbeck, M. & Heatherton, T. H. (1998). Avoiding and alleviating guilt through prosocial behavior. In J. Bybee (Hrsg.), Guilt and children (S. 215–231). San Diego: Academic Press.

Fritschen, U. v. (2002). Bedingungslose Annahme – Die lutherische Rechtfertigungslehre im Spiegel moderner Erfahrungen. In U. v. Fritschen, H. Klischka, H. Klischka, M. Parlitz, & M. Stille (Hrsg.), Religionsunterricht praktisch. Unterrichtsentwürfe und Arbeitshilfen für die Sekundarstufe I – 8. Schuljahr (S. 7–33). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Gennerich, C. (2009). Ein empirisch gestütztes Modell zur Reflexion der Beziehung von Erfahrung und religiösen Deutungsperspektiven als Grundlage der Unterrichtsplanung. Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik, 8 (1), 160–202.

Gennerich, C. (2010). Empirische Dogmatik des Jugendalters. Werte und Einstellungen Heranwachsender als Bezugsgrößen für religionsdidaktische Reflexionen. Stuttgart: Kohlhammer.

Gennerich, C. (2011). Gottesbilder Jugendlicher. Ihre Erfahrungsabhängigkeit und Bildungsrelevanz. In P. Freudenberger-Lötz & U. Riegel (Hrsg.), „Mir würde das auch gefallen, wenn er mir helfen würde“ - Baustelle Gottesbilder (S. 176–192). Stuttgart: Calwer.

Gennerich, C. (2013). Lebensweltbezug christlicher Dogmatik. Folgen und Herausforderungen. Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik, 12, 112–121.

Gennerich, C. (2015a). Emotionen als „Hot Spots“ religiöser Bildung. In U. Kropac, U. Meier & K. König (Hrsg.), Zwischen Religion und Religiosität (S. 119–138). Würzburg: Echter.

Gennerich, C. (2015b). Emotionen als Anforderungssituationen in einer kompetenzorientierten Religionsdidaktik. Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik, 14 (1), 6–15.

Gennerich, C. (2017). Jugendarbeit zielgruppenorientiert wahrnehmen. Unveröffentlichtes Manuskript.

Gollwitzer, P.M., Bayer, U. C. & Wicklund, R.A. (2002). Das handelnde Selbst: Symbolische Selbstergänzung als zielgerichtete Selbstverwirklichung. In D. Frey (Hrsg.), Zentrale Theorien der Sozialpsychologie (Bd. 3, S. 191–212). Bern: Huber.

Gräb, W. (1993). Kirche als Ort religiöser Deutungskultur. In U. Barth & W. Gräb (Hrsg.), Gott im Selbstbewusstsein der Moderne (S. 222–239). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Gräb, W. (2001). Rechtfertigung. In N. Mette & F. Rickers (Hrsg.), Lexikon der Religionspädagogik (Bd. 2, Sp 1588–1594). Neukirchen: Neukirchner.

Habermas, T. (2001). Die Entwicklung eines stabilen Selbstkonzepts als Beitrag zur Zunahme der Depression im späten Kindesalter und Jugendalter. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 33 (4), 215–220.

Härle, W. (2002). Gesteigert Lust am Gelingen: Die Rechtfertigung aus dem Glauben sollte Perspektive von Bildung sein. Zeitzeichen, 3 (4), 34–36.

Härle, W. (2005). Menschsein in Beziehungen. Studien zur Rechtfertigungslehre und Anthropologie. Tübingen: Mohr.

Harackiewicz, J. M., Manderlink, G. & Sansone, C. (1992). Competence processes and achievement motivation. Implications for intrinsic motivation. In A.K. Boggiano, & T.S. Pittman (Hrsg.), Achievement and motivation (S. 115–137). New York: Cambridge University Press.

Hoffmann, V. (2011). Rechtfertigung als Gabe der Anerkennung. Ökumenische Rundschau, 60, 160–177.

Jørensen, T. (2006). Selbstbewusstsein und Gesamtbewusstsein im Reich der Sünde und der Erlösung bei Schleiermacher. In N. J. Cappelørn, R. Crouter, T. Jørensen und C. Osthövener (Hrsg.), Schleiermacher und Kierkegaard: Subjektivität und Wahrheit (S. 519–535). Berlin: de Gruyter.

Jüngel, E. (1990). Der menschliche Mensch: Die Bedeutung der reformatorischen Unterscheidung der Person von ihren Werken für das Selbstverständnis des neuzeitlichen Menschen. In ders., Wertlose Wahrheit (S. 194–213). München: Kaiser.

Jüngel, E. (1999). Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens. Tübingen: Mohr.

Keßler, A. (1976). ‚Reich Gottes‘ als theologischer und didaktischer Schlüsselbegriff für den RU. ZRP-Zeitschrift für Religionspädagogik, 31, 297–304.

Kierkegaard, S. (1847/1964). Was wir lernen von den Lilien auf dem Felde und den Vögeln des Himmels. In ders., Erbauliche Reden in verschiedenem Geist 1847 (S. 163–222). Düsseldorf: Eugen Diederichs Verlag.

Krobath, T. (2013). Rechtfertigung als Anerkennung. In T. Krobath, A. Lehner-Hartmann & R. Polak (Hrsg.), Anerkennung in religiösen Bildungsprozessen (S. 289–313). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.