1 Einleitung

In der öffentlichen Debatte um die Integration von Zuwanderern in Deutschland nimmt die Religion einen zentralen Stellenwert ein. Vielen gilt offensichtlich die islamische Religionszugehörigkeit als Integrationshindernis par excellence; mit Parolen einer „Islamisierung“ der deutschen Gesellschaft werden Ängste geschürt. Andererseits wird Religion auch als möglicher hilfreicher „Identitätsanker“ in den Umbrüchen von Flucht und Integration diskutiert – wenn auch als möglicherweise problematischer (vgl. Simojoki, 2016). Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration weist in seinem Jahresgutachten 2016 darauf hin, dass häufig der Zusammenhang zwischen Religiosität[1] und Integration überschätzt wird, dass aber andererseits die Forschungslage in vielen Bereichen noch eher dünn ist. Es bestehe „eine deutliche Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Diskussion über die Bedeutung von Religion und empirisch fundierten Belegen dazu“ (SVR-Migration, 2016, S. 61). Eine empirische Basis ist jedoch unerlässlich, um religionspädagogisch verantwortete Bildungsangebote für junge Zugewanderte sowie entsprechende bildungs- und integrationspolitische Maßnahmen zu gestalten. Auch Mirjam Schambeck kommt auf der Basis ihrer eigenen Analysen zu dem Schluss, dass es nach wie vor „nicht genügend aktuelle empirische Studien sowie konzeptionelle Überlegungen darüber [gibt], welche Rolle Religion de facto in Biographien von MigrantInnen und Geflüchteten spielt, wie Religion den Integrationsprozess bedingt, und wie hier entsprechende Justierungen im Bereich religiöser Bildung und der Integrationsarbeit insgesamt vorgenommen werden können.“ (Schambeck, 2016, S. 52; ähnlich Simojoki, 2016, S. 111).

Übereinstimmend belegen alle verfügbaren Studien, dass nach Deutschland zugewanderte Menschen durch eine im Vergleich zur einheimischen Mehrheitsbevölkerung signifikant höher ausgeprägte Religiosität gekennzeichnet sind. Religiöse Identitäten und Praktiken besitzen „für Zuwanderer insbesondere aus muslimischen Ländern eine durchschnittlich höhere Alltagsrelevanz“ und bleiben „auch im Generationenverlauf überraschend stabil“ (Ohlendorf, Koenig & Diehl, 2015, S. 4; vgl. auch SVR-Migration, 2016, S. 56; Jacob & Kalter, 2013; Sauer, 2011; Diehl & Koenig, 2009; Haug u.a., 2009; Worbs & Heckmann, 2004; Brettfeld & Wetzels, 2004; 2007;). Wie die jüngeren Jugend- und Kinderstudien zeigen, gilt die hohe Religiosität nicht nur für Muslime, sondern auch für andere Migrantengruppen bzw. für Christ*innen außerhalb der beiden großen Kirchen (Shell Deutschland Holding, 2015, S. 254; 2010, S. 204f.; 2006, S. 204; Calmbach et al., 2016; 2012; World Vision Deutschland, 2010, S. 73; 2007, S. 89). Die meisten vorliegenden Untersuchungen konzentrieren sich allerdings auf muslimische Zugewanderte, während für nichtmuslimische Migrant*innen ein besonders ausgeprägtes Forschungsdefizit besteht. Beispielsweise sind nach der jüngsten Religionsmonitor-Studie 40 % der Muslime in Deutschland generell als „hochreligiös“ einzustufen im Vergleich zu nur 16 % der Nicht-Muslime (Halm & Sauer, 2017, S. 36).

Migrant*innen befinden sich in einer kritischen Situation. Sie stehen unter kulturellem Akkulturationsdruck, sind aber, ob muslimisch oder christlich-orthodox, auch religiös in einer Minderheitenposition. In einer solchen Situation lassen sich grob und idealtypisch gesehen zwei mögliche Entwicklungen ihrer Religiosität und zwei mögliche Funktionen dieser Religiosität für die Lebenssituation, die Bildungs- und Integrationsaufgabe der Zugewanderten unterscheiden: Die Bedeutung von Religion kann sich abschwächen oder stärker werden; und Religion kann sich entweder als förderliche Ressource für die Lebens- und Integrationsbewältigung erweisen oder als lebens- und integrationsbeeinträchtigendes Risiko.

Diese idealtypischen Aspekte dienen im Folgenden zur Strukturierung des Forschungsstandes. Das bedeutet: Es werden zunächst Befunde vorgestellt, die eine Aussage über die Intensität und Entwicklung der Religiosität von Migrant*innen bzw. geflüchteten Zugewanderten erlauben (2.1). Daran anknüpfend werden Befunde vorgestellt, die Evidenzen für Religion – genauer: bestimmte Ausprägungen von Religiosität – als Ressource (2.2) bzw. als Risiko (2.3) erkennen lassen. Da zu wenig empirische Untersuchungen speziell zu Zugewanderten mit Fluchterfahrung vorliegen, werden durchgehend auch Studien zu Migrant*innen generell sowie zu Muslim*innen generell einbezogen. Im dritten Teil dieses Beitrags wird dann eine eigene qualitativ-explorative Pilotstudie vorgestellt, in der N = 22 Jugendliche mit Fluchthintergrund zu ihrer Religiosität befragt wurden.

2 Forschungsstand

2.1 Zur Intensität und Entwicklung von Religiosität bei Migrant*innen

Die Befunde des „Religionsmonitors“ bestätigen nicht nur die hohe Religiosität von Migrant*innen im Vergleich zur deutschen Mehrheitsbevölkerung, sondern auch einen ‚Diaspora-Effekt‘ im Vergleich zum Herkunftsland: So bezeichnen sich beispielsweise in Deutschland lebende Muslime mit türkischem Hintergrund als religiöser als in der Türkei lebende Muslime (Bertelsmann, 2008; ähnliche Befunde zeigen sich in Österreich, vgl. Ulram, 2009). Nach Sauer (2011) und Haug (2009) unterliegt die Religiosität bei muslimischen Migrant*innen periodischen Schwankungen: Der Anteil der Hochreligiösen hat demnach nach 2001 zugenommen, sank seit 2005, stieg bis 2009 wieder an und ging 2010 wiederum leicht zurück. Dies verweist auf eine gewisse Dynamik und Heterogenität innerhalb der Zugewanderten. Für muslimische Jugendliche haben Wensierski und Lübcke (2012) mittels biografischer Interviews mit 107 Probanden der Zweiten Migrations-Generation vier Typen herausgearbeitet: a) den säkularisierten Verselbstständigungstyp, b) den eine bikulturelle Identität aushandelnden Typ, c) den re-islamisierten Typ (der religiöser ist als seine Eltern), und d) den islamisch-traditionellen bis -selektiven Typ. Zu wenig geklärt ist, wie ausgeprägt die religiöse Vielfalt bei als Jugendliche zugewanderten Migrant*innen ist und wie sich ihre Religiosität durch den neuen Kontext des Aufnahmelands verändert.

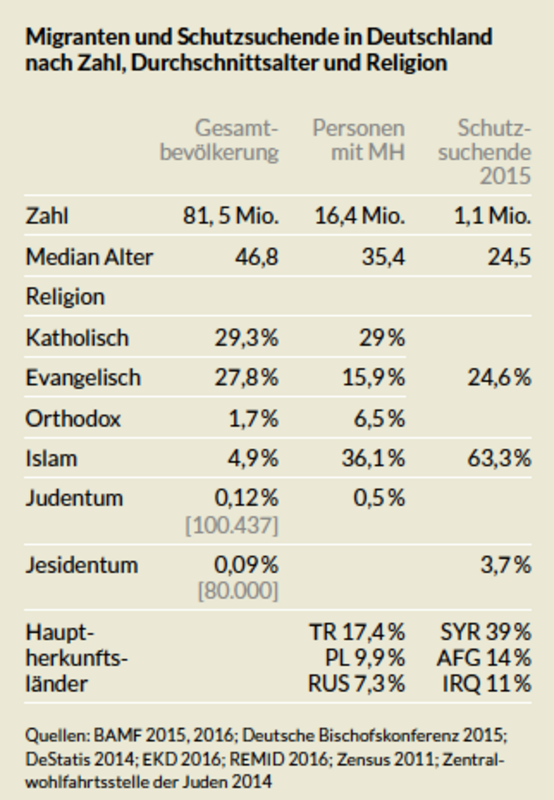

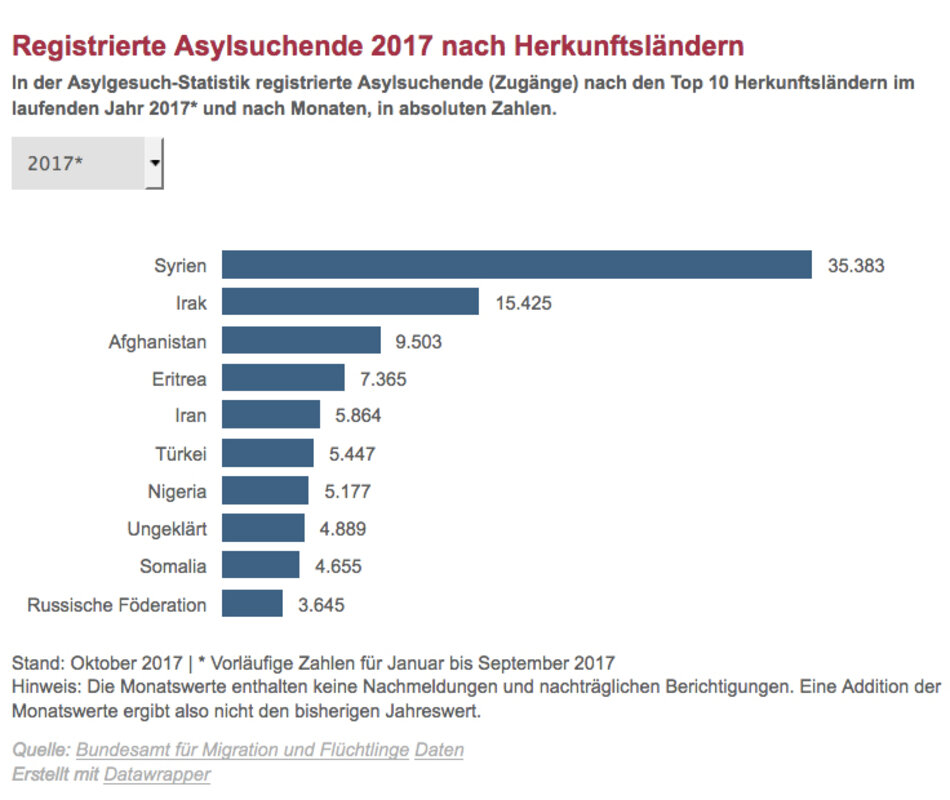

Was speziell die im Jahr 2015 zugewanderten Migrant*innen mit Fluchthintergrund betrifft, so zeigt die folgende Tabelle 1 aus dem Bertelsmann-Factsheet „Einwanderungsland Deutschland“ (Bertelsmann-Stiftung, 2016) die wichtigsten Zahlen, insbesondere auch im Vergleich zu bereits länger in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und einheimischen Deutschen. Hier wird deutlich, dass fast ein Viertel der Schutzsuchenden einer christlichen Konfession angehören. Ergänzend zeigt Abb. 1 die vom BAMF registrierten zehn zugangsstärksten Herkunftsländer des Jahres 2017 (bis einschl. September).

Tabelle 1 (Quelle: Bertelsmann-Stiftung, 2016)

Abb. 1 (Quelle: BpB, 2017[2])

Was die Entwicklung der Religiosität bei Zugewanderten mit Fluchterfahrung angeht, gibt es bislang kaum substanzielle Forschungsergebnisse. Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Migration, 2016, S. 49) urteilt: „Gerade kurz nach der Einwanderung haben Religion und Religiosität oft einen stabilisierenden Effekt und unterstützen damit Integration. Im Zeitverlauf ändert sich dies jedoch; mit zunehmender Aufenthaltsdauer können sie Teilhabe und Integration unter bestimmten Bedingungen immer stärker behindern.“ Die empirische Basis für diese Aussagen ist allerdings dünn. Eine Interviewstudie unter 25 Geflüchteten in Berlin aus Syrien, Afghanistan und dem Irak ergab Hinweise darauf, dass manche Befragten ihre Religion weniger oder privater praktizieren als im Herkunftsland (Deutscher Bundestag, 2017, S. 213). Viele der Interviewten meinen, den Islam in Deutschland besser ausüben zu können, da dieser hier weniger politisiert sei. Auch die Möglichkeit nicht religiös zu sein, und das Ausmaß an bürgerlichen Freiheiten, insbesondere für Frauen, schätzen einige von ihnen. Ähnliche Ergebnisse erbrachte unsere eigene Pilotstudie (siehe 3.).

2.2 Religion bzw. Religiosität als Ressource

2.2.1 Religion als Lebenshilfe und psychische Stabilisierung

Wenn bisher gültige Normen und Erwartungen in Frage gestellt werden, kann, wie Tatjana Schnell in einer Studie belegt, „Religion als Schutzfaktor erlebt werden, Zugehörigkeit ermöglichen, Identität und Selbstachtung stärken“ (Schnell, 2010, S. 5). Religion erlaubt, im Wortsinn des Begriffs ‚re-ligio’, die Rück-Bindung an die Herkunftskultur und das ‚alte‘ Selbst. Nach Hirschman (2004) kann aktive Religiosität für Migrant*innen eine Art Zufluchtstätte bilden und das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Keval (2003) hat in diesem Sinne von einer „tragbaren Heimat“ gesprochen.

Zahlreiche empirische Studien aus der Religionspsychologie belegen zudem, dass Religiosität generell hilfreiche Strategien der Lebensbewältigung („Coping“) und zur psychischen Stabilisierung bereitstellen kann. So geht, laut einem Überblicksartikel von Klein und Albani (2007, S. e4) „Religiosität tendenziell mit besserer psychischer Gesundheit allgemein, mit weniger Stress, höherer Lebenszufriedenheit und Selbstaktualisierung, geringerer Depressivität, größerer Zufriedenheit in Ehe und Familie und mit längerem Leben einher“. Beispielsweise kann das Gebet helfen, Lebensprobleme zu artikulieren und die Zuversicht auf ihre Bewältigung zu stärken; die Lektüre von heiligen Schriften kann einen Reflexionsraum schaffen, der die Distanzierung von und Neuperspektivierung der aktuellen Lebenssituation ermöglicht (vgl. z.B. Francis & Kaldor, 2002; Koenig, McCullough & Larson, 2001; Laurencelle, Abell & Schwartz, 2002; Pargament, 1997).

Lersner (2008, S. 115f.) hat durch Analyse verschiedener Studien Faktoren herausgearbeitet, die zur – für Geflüchtete häufig nötigen – Bewältigung von Traumata helfen können. Solche Faktoren sind neben einer subjektiven Wahrnehmung hoher sozialer Unterstützung nach dem Trauma, einem durch persönliche Offenheit und Offenlegung des Erlebten gekennzeichneter Bewältigungsstil und einem gewissen Kohärenzsinn (d. h. der Fähigkeit, das Geschehene in einen Sinnzusammenhang einzuordnen) auch die Ausübung einer Religion.

2.2.2 Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft

Sowohl der Glaube an den Beistand durch Gott oder eine höhere Macht als auch der reale Beistand durch eine religiöse Gemeinschaft und Glaubensgenoss*innen können Problembewältigung und Integration unterstützen. In diesem Sinn verweist eine Expertise über den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland (Bosch-Stifung & SVR-Migration, 2016, S. 40) darauf, dass vorliegende Fallstudien die individuelle, nicht quantifizierbare Bedeutung von Kirchen und Moscheen für Migrant*innen belegen (Alazar, Kleinekathöfer & Tietje, 2014, S. 256; Täubig, 2009, S. 168; 171; Barth, Guerrero & Meneses, 2012, S. 12; Hentges & Staszazk, 2010; S. 143f.; Carstensen et al., 1998, S. 70). Religion und Religionsausübung werden dabei häufig als stabilisierend bzw. orientierend empfunden (Carstensen, 1998, S. 143f.; Täubig, 2009, S. 170f.; Weiss, Enderlein & Rieker, 2001, S. 20).

Mehrere nationale und internationale Untersuchungen zu möglichen Schutzfaktoren für das psychische Wohlbefinden von Flüchtlingen kommen zu dem Ergebnis, dass Religion bzw. Glauben generell einen derartigen potenziellen Schutzfaktor darstellen kann (Weiss, Enderlein & Rieker, 2001, S. 20; Täubig, 2009, S. 170f.; Schouler-Ocak, 2005; Regnerus & Elder 2003). Dabei spielt das Aufgehobensein bzw. Sich-aufgehobenfühlen in der eigenen religiösen Gemeinschaft eine hervorgehobene Rolle (Bretl, 2008, S. 38; Täubig, 2009, S. 109f., 165, 181; Treibel, 2009, S. 114f.; vgl. Bosch-Stifung & SVR-Migration, 2016, S. 83). Die religiöse Gemeinschaft kann als Familienersatz fungieren und ein Zugehörigkeitsgefühl ebenso wie Möglichkeiten einer positiven Identifizierung stiften. Ebenso kann sie bei der Orientierung im neuen Land helfen, finanzielle und psychosoziale Unterstützung leisten, bei der Arbeits- und Wohnungssuche unterstützen oder gar selbst Arbeitsmöglichkeiten anbieten (Haines, 2010, S. 42ff.; Habib & Pape, 2014, S. 236–245).

2.2.3 Förderung von Integration bzw. Zusammenhalt

Wie wirkt sich Religiosität im Hinblick auf Integration aus? Hierzu fehlen nach wie vor belastbare Längsschnittuntersuchungen. In soziologischen Studien wurde allerdings in jüngster Zeit verstärkt danach gefragt, ob sich generell Zusammenhänge zwischen Religiosität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördernden Aspekten finden lassen. Putnam & Campbell (2010) haben für die USA eine katalysatorische Funktion von Religiosität und v.a. von Religionsgemeinschaften für den Erwerb von „sozialem Kapital“[3] nachweisen können – was sich jedoch nicht einfach auf Europa übertragen lässt. Als zentrale Aspekte wurden in europäischen Studien das Vertrauen der Befragten gegenüber ihren Mitmenschen und ihre gesellschaftliche Teilhabe (z.B. ehrenamtliches Engagement, Mitwirkung in zivilgesellschaftlichen Gruppen) untersucht. Es zeigt sich, dass religiöse Menschen tendenziell ein höheres Vertrauen gegenüber ihren Mitmenschen aufweisen und auch in höherem Maße sozial engagiert sind (Traunmüller, 2008; 2012; Pickel & Gladkirch, 2011; Pickel, 2012; Götze, Jaeckel & Pickel, 2013), wobei hier sowohl die konkrete Religion oder Konfession als auch der länderspezifische Kontext moderierende Einflussgrößen darstellen (vgl. Traunmüller, 2012, S. 129; Pickel, 2014; Roßteutscher, 2011).

Stephanie Missing und Anja Stichs (2012) haben die Daten der umfangreichen Erhebung des BAMF von 2008 Deutschland im Hinblick auf den „Einfluss des Besuches religiöser Veranstaltungen auf die soziale Integration von christlichen und muslimischen Migranten der ersten Generation“ ausgewertet. Mithilfe von binären logistischen Regressionsanalysen konnten sie feststellen, dass der Gottesdienstbesuch von christlichen Migrant*innen im positiven Zusammenhang mit deren Kontakthäufigkeit mit deutschen Freunden stand; bei den muslimischen Befragten gab es dagegen keinen Zusammenhang (auch keinen negativen!) mit deren Besuch von religiösen Veranstaltungen. Hier wird deutlich, dass Aussagen über integrationsfördernde Effekte religiöser Gemeinschaften möglicherweise nach Religionen, ggfs. auch nach Konfessionen, differenziert werden müssen.

2.3 Religion bzw. Religiosität als Risiko

Religion bzw. Religiosität kann das persönliche Leben nicht nur bereichern, sondern auch in negativer Weise beeinträchtigen; ebenso kann sie Integration nicht nur fördern, sondern auch behindern, wenn sie bestimmte Ausprägungen annimmt.

2.3.1 Psychische Destabilisierung

Eine Vielzahl religionspsychologischer Untersuchungen hat belegt, dass ein negatives Gottesbild (strafend-überwachend, unberechenbar, zynisch) zu massiven psychischen und gesundheitlichen Störungen führen kann (vgl. Masters & Hooker, 2013; Park & Slattery, 2013). Insbesondere eine extrinsische (eher an äußeren Konventionen statt an innerer Überzeugung orientierte) Religiosität sowie ein negatives Coping (das Problemsituationen durch Vorwürfe gegenüber Gott oder die Vermeidung einer Auseinandersetzung zu begegnen sucht) korrelieren mit einer depressiven Symptomatik und mit Angststörungen (Klein & Albani, 2007, S. e4-e5).

2.3.2 Sozialer Druck und Kontrolle durch die religiöse Gemeinschaft

So sehr sich die soziale Unterstützung in einer religiösen Gemeinschaft lebens- und gesundheitsförderlich auswirken kann, besteht das Risiko von negativen Auswirkungen, wenn die Unterstützung zum sozialen Druck wird und die Mitgliedschaft in einer religiösen Gruppierung zu gesellschaftlicher Isolation führt. Ablehnung durch Nicht- oder Andersgläubige kann zudem Konflikte hervorrufen (Murken & Namini, 1994) und ggf. weiter in Isolation und Gruppenhörigkeit treiben (Dörr, 2001). In der Migrationsforschung liegen Befunde dafür vor, dass die Beziehung zur eigenen kulturellen oder religiösen Herkunftsgruppe auch durch religiöse Spannungen gekennzeichnet sein kann, die entweder ihren Ursprung noch im Herkunftsland haben oder aber sich im Einwanderungsland verschärfen (Haines, 2010, S. 45). Die religiöse Herkunftsgruppe kann zugleich auch eine hohe soziale Kontrolle ausüben, insbesondere auf Frauen (Treibel, 2009, S. 114f.; Holzapfel, 1995, S. 117f.).

2.3.3 Religiosität als Hemmnis bei der Sozialintegration

Am konzentriertesten und ausführlichsten hat sich der Bertelsmann-Religionsmonitor 2017 der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Religiosität und Integration angenommen. Die Studie „Muslime in Europa“ orientiert sich dabei an dem Konzept von Sozialintegration, wie es v.a. Esser (2001; 2009) theoretisch und empirisch entwickelt hat. Danach sind folgende Dimensionen von Sozialintegration zu unterscheiden: „Akkulturation (auch ‚kognitive Integration’, im Wesentlichen der Erwerb von Sprache, Kompetenzen und formaler Bildung), Platzierung (auch ‚strukturelle Integration’, der Erwerb von gesellschaftlichen Positionen und Status), Interaktion (hier der Umgang mit Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft) und Identifikation (mit dem Aufnahmeland).“ (Halm & Sauer, 2017, S. 24) – wobei davon auszugehen ist, dass die Dimensionen untereinander zusammenhängen. Diese Integrationsdimensionen werden dann mit dem Religiositätsgrad der befragten Muslime korreliert; die Analyse beschränkt sich hier allerdings leider auf Muslime der Nachfolgegeneration, schließt also gerade die in einem anderen Land sozialisierten und zugewanderten Muslime aus. Nach der multivariaten Regressionsanalyse „sinkt bei mittelstarker und hoher Religiosität die Wahrscheinlichkeit einer hohen Platzierung [im obigen Sinn; M.P.] im Vergleich zu niedriger Religiosität deutlich“ (Halm & Sauer, 2017, S. 47); dies gilt insbesondere für muslimische Frauen (Halm & Sauer, 2017, S. 48), während sich Zusammenhänge weiterer Dimensionen mit Religiosität nicht erhärten lassen. Trotz des negativen Zusammenhangs zwischen Religiosität und Platzierung hält die Studie – in Übereinstimmung etwa auch mit dem Integrationsbarometer der SVR-Migration – fest, dass sich unter den Muslimen in Europa ein deutlicher Prozess der Sozialintegration beobachten lässt: „Grundsätzlich sind Muslime wie Nichtmuslime nach den hier vorgestellten Ergebnissen gleichermaßen in der Lage, sich in die europäischen Gesellschaften zu integrieren.“ (Halm & Sauer 2017, S. 51).

2.3.4 Radikalisierung durch Religion

Die Risiken einer Behinderung von Integration durch die Förderung von Radikalisierung durch Religion sind, insbesondere angesichts des weltweiten islamistischen Terrorismus, nicht nur stark im öffentlichen Bewusstsein präsent, sondern mittlerweile auch Gegenstand einiger empirischer Untersuchungen gewesen, auch wenn der Forschungsstand noch als unbefriedigend eingestuft werden muss (vgl. auch SVR-Migration, 2016, S. 77ff.). Die internationale Forschung ist sich v.a. uneinig, wie stark Religion als Faktor zu Radikalisierung (im Sinne einer grundsätzlichen Infragestellung der Gesellschaftsordnung) und Extremismus (im Sinne von aktivem, auch gewalttätigem Handeln gegen die gesellschaftliche Grundordnung) beiträgt. Nach Slootman und Tillie (2006), die muslimische Einwohner von Amsterdam untersucht haben, ist es sinnvoll, zur Erklärung von Radikalisierungsprozessen zwischen einer religiösen Dimension (selektive Auslegung des Koran, strenge Befolgung religiöser Riten, Ausgrenzung von Andersdenkenden) und einer politischen Dimension (Ungerechtigkeitsempfinden in persönlicher Hinsicht und im Hinblick auf die muslimische Welt insgesamt) zu unterscheiden. Radikalisierung entstehe v.a., wenn diese beiden Dimensionen zusammenwirken (Slootman & Tillie, 2006, S. 4). Ähnlich betont die Studie des dänischen Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR), dass zur Religiosität weitere Faktoren hinzukommen müssen, um Radikalisierungsprozesse auszulösen (Kühle & Lindekilde, 2010; Goli & Rezaei, 2010). Ginges et al. (2011) verweisen darüber hinaus darauf, dass nicht nur individuelle psychologische und soziodemografische Faktoren eine Rolle spielen, sondern auch bestimmte Kleingruppendynamiken. Zu wenig scheint mir im gegenwärtigen Forschungsdiskurs der entwicklungspsychologische Aspekt berücksichtigt zu sein: Etliche Jugendliche, die aus Deutschland nach Syrien gezogen sind, um für den IS zu kämpfen, befanden sich im Pubertätsalter, in dem junge Menschen bekanntlich zu einer Generalopposition gegenüber den Eltern und ihrem bisherigen Lebensstil neigen und für radikale Ideologien besonders empfänglich sind.

Für den deutschen Kontext gibt es v.a. zwei wichtige Studien zur Radikalisierungforschung. Brettfeld & Wetzels (2007) haben 970 junge Muslime befragt und dazu Fragen entwickelt, die auch direkt eine Stellungnahme zu politisch-religiös motivierter Gewalt erfordern. So stimmten z.B. 38 % der Befragten der Aussage zu, dass Muslime sich gegen die Bedrohung des Islam durch die westliche Welt gewaltsam verteidigen dürfen (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 176). Deutlich weniger sind allerdings bereit, selbst aktiv Gewalt anzuwenden. Nur 8 % stimmen der Aussage eher oder völlig zu: „Wenn es der islamischen Gemeinschaft dient, bin ich bereit, körperliche Gewalt gegen Ungläubige anzuwenden.“ (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 176), und 91 % sind der Meinung, dass Selbstmordattentate feige sind und der Sache des Islam schaden (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 177). Weiterführend ist die Clusteranalyse, welche die Autoren durchführen. Sie unterscheiden auf dieser Basis religiös „fundamental“ Orientierte, zu denen 40 % gehören, und „fundamentalistisch“ Orientierte, die 6 % der Gesamtstichprobe ausmachen. Charakteristisch für erstere ist „eine hohe Bedeutung der ursprünglichen Quellen sowie der Ge- und Verbote des Koran bei gleichzeitig hohem Stellenwert der Religion im Alltag [...] verbunden mit einer pauschalen Aufwertung des Islam und einer Abwertung anderer Gesellschaftsformen und Religionen unter dem Aspekt der geringeren Moralität“ (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 195). Die fundamentalistische Gruppe weist „extreme Formen der Aufwertung der Eigen- und Abwertung von Fremdgruppen gepaart mit extremen Ausprägungen religiös-fundamentaler Elemente“ auf (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 195). In dieser Gruppe wird religiös-politisch motivierter Gewalt in besonders hohem Umfang zugestimmt.

Frindte et al. (2011) haben 200 deutsche und 517 nichtdeutsche junge Muslime (16–32 Jahre) befragt. Als „streng Religiöse mit starken Abneigungen gegenüber dem Westen, tendenzieller Gewaltakzeptanz und ohne Integrationstendenz“ sind danach ca. 15 % der deutschen und ca. 24 % der nichtdeutschen Probanden einzuschätzen. Dabei stellen die Autoren fest, dass Religion für die Radikalisierung zwar eine wichtige, aber nicht die entscheidende Rolle spielt. Ausschlaggebend sei vielmehr der kulturelle Kontext: „Die kulturelle Einbettung der Religiosität scheint ein entscheidender Faktor dafür zu sein, ob traditionelle Religiosität zu Radikalisierung führen kann oder nicht“ (Frindte et al., 2011, S. 362).

2.3.5 Ablehnende Haltung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen

Als Integrationshindernis kann sich Religiosität aber nicht nur auf der Seite der Migrant*innen, sondern auch auf der Seite der aufnehmenden Gesellschaft erweisen. Umgekehrt bezeichnet Mirjam Schambeck „(religiöse) Anerkennung“ als einen „Schlüssel“ für gelingende Integration (Schambeck, 2016, S. 52). Wie schon in den vorgestellten Studien angedeutet, können negative Einstellungen gegenüber Zugewanderten sowie deren aktive Diskriminierung problematische Auswirkungen auf deren Wohlbefinden und Integrationswilligkeit haben. Mehrere Studien belegen eine muslimfeindliche Haltung eines beträchtlichen Teils der deutschen Bevölkerung, die bei Männern, Älteren, geringer Gebildeten und Ostdeutschen noch stärker ausgeprägt ist (SVR-Migration, 2016, S. 70). Nach der internationalen Studie des Pew Research Center (2008, S. 16) sind ca. 50 % der Deutschen muslimfeindlich eingestellt. Auch im Religionsmonitor 2013 zeigt sich, dass im Gegensatz zum Christentum und Buddhismus, die eher als Bereicherung eingeschätzt werden, der Islam mehrheitlich als Bedrohung angesehen wird (49 % in Westdeutschland, 57 % in Ostdeutschland) (Pollack & Müller, 2013, S. 37). Nach dem Religionsmonitor 2017 wollen 19 % der deutschen Bevölkerung nicht neben muslimischen Nachbarn wohnen (Halm & Sauer, 2017, S. 18).

2.3.6 Diskriminierungserfahrungen von Muslimen bzw. Geflüchteten

Auch zu subjektiven Wahrnehmungen der Flüchtlinge in Bezug auf Diskriminierung gibt es bisher nur wenige Studien. Den konkreten Ergebnissen vorangestellt sei der Hinweis, dass Diskriminierung aufgrund der Herkunft, der Religion, der Hautfarbe oder des Status subjektiv über-, aber auch unterschätzt werden kann, dass also das subjektive Diskriminierungserleben nicht ohne weiteres objektiviert werden kann (Heckmann, 2015, 234ff.). In Fallstudien berichten Flüchtlinge von feindseligen Haltungen oder gar Übergriffen durch die lokale Bevölkerung sowie von Gefühlen des Nicht-erwünscht-Seins und Abgelehnt-Werdens. Insbesondere in Bezug auf den Arbeitsmarkt schildern sie Ängste, einzelne Übergriffe oder Diskriminierungen (Bosch-Stiftung & SVR-Migration, 2016, S. 69)

In der Befragung von Brettfeld und Wetzels unter der muslimischen Wohnbevölkerung in vier deutschen Großstädten berichtet ca. ein Fünftel von schweren oder sehr schweren Diskriminierungserfahrungen in den vergangenen zwölf Monaten (Brettfeld & Wetzels, 2007, S. 105f.). Der European Union Minorities and Discrimination Survey weist aus, dass 31 % der in Deutschland befragten türkeistämmigen Muslime in den letzten zwölf Monaten Diskriminierung erfahren haben (FRA, 2009). Nach dem SVR-Integrationsbarometer von 2014 fühlen sich 24,5 % der befragten Muslime in Deutschland bei der Religionsausübung benachteiligt (SVR-Migration, 2014, S. 33). Eine große Studie von IAB[4], BAMF[5] und SOEP[6] ergab, dass in der Wahrnehmung der Geflüchteten (ohne Unterscheidung nach Religionszugehörigkeit) eine Minderheit von 10 % häufig Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, weitere 36 % selten (Brücker et al., 2016, S. 14).

2.3.7 Erhöhter Antisemitismus von schutzsuchenden Zuwanderern

Abschließend soll noch ein spezifisches potenzielles Integrationshindernis in den Blick genommen werden, nämlich die antisemitischen Einstellungen von Zugewanderten, insbesondere von solchen aus islamisch geprägten Ländern. Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, dass nach der erwähnten Befragung von IAB, BAMF und SOEP für 75 % der Befragten die „Achtung der Menschenrechte“ in Deutschland als bei weitem wichtigster Grund für die Auswahl Deutschlands als Zielland ihrer Flucht gilt (Brücker et al., 2016, S. 3). Zudem zeigt die Studie, dass die Geflüchteten in ihren Einstellungen zu demokratischen Werten im Wesentlichen der (im World Values Survey erhobenen) Angaben der deutschen Durchschnittsbevölkerung gleichen und sich, ebenso wie diese, von dem Durchschnitt arabischer und asiatischer „Krisenländer“ (Algerien, Palästina, Irak, Libyen, Ägypten und Jemen) unterscheiden (Brücker et al., 2016, S. 11).[7] Insofern ist also davon auszugehen, dass die Geflüchteten – möglicherweise auch ausgelöst durch die Gründe ihrer Flucht – sich in ihren (auch religiösen) Einstellungen teilweise erheblich von den Einstellungen der Bevölkerung ihrer Herkunftsländer unterscheiden. Diese Einsicht lässt auch zur Vorsicht raten gegenüber Versuchen, den ausgeprägten Antisemitismus in vielen Herkunftsländern der Geflüchteten kurzschlüssig auf diese zu übertragen.

Bekannt ist, dass Antisemitismus in islamisch geprägten Ländern weit verbreitet ist; so ergab beispielsweise die internationale Studie des Pew Research Center, dass in Ägypten, Libanon und Jordanien nur 5 % der Befragten keine negative Einstellung zu Juden zeigten (Pew Research Center, 2008; vgl. auch SVR-Migration, 2016, S. 67). Allerdings sind die antisemitischen Einstellungen der nach Deutschland zugewanderten Muslime bislang nur wenig untersucht. In der Studie von Brettfeld und Wetzels (2007, S. 275) erhielt das Item „Menschen jüdischen Glaubens sind überheblich und geldgierig“ von jungen Muslimen mit 15,7 % die höchste Zustimmung. Bei den Nichtmuslimen mit Zuwanderungsgeschichte liegt diese Quote bei 7,4 % und bei den einheimischen Deutschen bei 5,4 %.

Aufschlussreich und differenziert ist der im April 2017 veröffentlichte „Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus“ (UEA), den der Deutsche Bundestag eingesetzt hatte. Angesichts des eklatanten Forschungsdefizits hat der Expertenkreis auch selbst kleinere, meist qualitativ-explorative Studien in Auftrag gegeben, sowohl unter Juden und Jüdinnen als auch unter muslimischen Imamen und unter muslimischen Geflüchteten. Unter den Befragten jüdischen Glaubens rechnen 70 % damit, dass „der Antisemitismus in Deutschland zunehmen wird, weil viele Flüchtlinge antisemitisch eingestellt sind“ (Deutscher Bundestag, 2017, S. 119). Die 18 befragten Imame zeigen sich mehrheitlich besorgt über antisemitische, insbesondere israelfeindliche Tendenzen in ihren Gemeinden, versuchen aber, diesen entgegenzuwirken (Deutscher Bundestag, 2017, S. 207).

Durch 14 Experteninterviews und 25 Leitfadeninterviews mit Geflüchteten in Berlin aus Syrien, Afghanistan und dem Irak versuchte eine vom UEA in Auftrag gegebene Studie, Erkenntnisse über die Verbreitung von Antisemitismus unter dieser Migrantengruppe zu erhalten. Es zeigte sich ein durchaus differenziertes Bild, nach dem z.B. Geflüchtete aus dem Iran und Afghanistan sowie Kurden weniger antisemitische Einstellungen zeigten als solche aus arabischen oder afrikanischen Herkunftsländern. Nur zu einem gewissen Teil waren die judenfeindlichen Einstellungen auch religiös begründet; teilweise spielten israelfeindliche, antizionistische Tendenzen eine größere Rolle. Dennoch hält der Bericht der UEA, der auch andere Studien mit einbezog, als Fazit fest:

„Zusammenfassend legen die Befunde ein vergleichsweise hohes Maß an antisemitischen Einstellungen und große Wissenslücken unter Geflüchteten aus arabischen und nordafrikanischen Ländern bzw. Ländern des Nahen und Mittleren Ostens nahe.“ (Deutscher Bundestag, 2017, S. 219).

2.3.8 Fazit und Forschungsdesiderate

„In der öffentlichen Debatte wird Religion eine große Bedeutung für die Integration und besonders den Bildungserfolg von Zuwanderern zugeschrieben; gleichzeitig gibt es dazu für den deutschen bzw. europäischen Kontext kaum Erkenntnisse.“ (SVR-Migration, 2016, S. 55). Mit dieser oben bereits angedeuteten Einschätzung lässt sich die derzeitige Forschungslage gut zusammenfassen. In nahezu allen der vorgestellten Forschungsbereiche besteht bislang ein Mangel an empirischen Studien. Dennoch lassen sich aus den vorhandenen und thematisch angrenzenden Forschungsfeldern folgende groben Tendenzen festhalten:

Trotz einer allgemein sehr hohen Religiosität scheint es auch unter den geflüchteten Migrant*innen recht unterschiedliche Ausprägungen und Entwicklungstendenzen von Religiosität zu geben, die es nahelegen, in verschiedene Typen zu differenzieren.

Die nicht-muslimischen Zugewanderten, die etwa 25 % der Geflüchteten ausmachen, sind in der Forschung besonders stark vernachlässigt; sie werden offensichtlich als weitgehend unproblematisch angesehen – wobei empirisch ungeklärt ist, inwieweit diese Einschätzung gerechtfertigt ist.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es sinnvoll ist, zwischen kurzfristigen und längerfristigen Einflüssen der Religiosität der Geflüchteten auf ihre Integration zu unterscheiden.

Es gibt Hinweise darauf, dass sowohl der persönliche Glaube als auch die religiöse Gemeinschaft als Schutz- und Unterstützungsfaktor für die Bewältigung der neuen Lebenssituation und der damit verbundenen Integrationsaufgaben fungieren können. Eine besondere Rolle spielt hier vertrauensbildendes und partizipationsförderndes Sozialkapital.

Es gibt Hinweise darauf, dass sowohl der persönliche (v.a. stark konservativ oder fundamentalistisch orientierte) Glaube als auch die (v.a. stark kontrollierende, traditionalistische) religiöse Gemeinschaft ein Risiko bzw. Hemmnis für die Lebens- und Integrationsbewältigung, v.a. für das Erreichen eines höheren gesellschaftlichen Status, darstellen können. Dies gilt noch einmal in besonderer Weise für muslimische Frauen.

Integrationshemmende Tendenzen der kulturellen Selbstisolierung oder gar Radikalisierung scheinen bei Muslim*innen durch eine Wechselwirkung von religiösen (fundamentalistisches Religionsverständnis) und politisch-kulturellen (Ungerechtigkeitsempfinden, Diskriminierungserfahrungen) Faktoren zu entstehen. Die Einschätzung der Größe einer eher integrationsfeindlichen Gruppe unter den jungen Muslim*innen in Deutschland schwankt zwischen 6 % und 24 %. Die Angaben zu einer muslimfeindlichen Haltung in der deutschen Mehrheitsbevölkerung schwanken zwischen ca. 20 % und 50 %.

Während es Belege für eine die Religionsfreiheit und den Religionspluralismus in Deutschland durchaus wertschätzende Haltung der hierher Geflüchteten gibt, geben mehrere Studien Anhaltspunkte dafür, dass antisemitische Einstellungen unter muslimischen Zugewanderten, insbesondere aus arabischen und afrikanischen Ländern, stark ausgeprägt sind. Im Hinblick auf Integration ergibt sich hier also ein ambivalentes Bild.

Überblickt man die bisherige Forschungslandschaft zum Thema, so treten einige theoretische und methodische Probleme deutlich hervor. So ist z.B. durchaus umstritten, was mit „Integration“ genauer gemeint ist. Geht es darum, dass sich die Zugewanderten an die deutsche Mehrheitsgesellschaft assimilieren, oder ist Integration auch dann „gelungen“, wenn sie Zugang zu gesellschaftlichen Milieus in Deutschland gefunden haben, die ihrer eigenen ethnischen Herkunft oder religiösen Orientierung entsprechen? Ein weiteres Grundsatzproblem zeigt sich in der Art und Weise, wie die Bedeutung von Religiosität für die Integration erhoben wird. Schon durch die empirische Konzentration auf Religiosität können andere, möglicherweise für die Integration wichtigere Faktoren in den Hintergrund treten. Methodisch erfordert eine saubere Herausarbeitung der Rolle von Religiosität in quantitativen Studien die Kontrolle möglichst vieler potenziell relevanter Kontrollvariablen bzw. den Einsatz von entsprechend komplexen Analyseverfahren. Qualitative Studien haben diesbezüglich den Vorteil, die Wechselbezüge von Religiosität mit anderen Faktoren lebensnäher erfassen zu können; allerdings kann auch hier eine allzu starke Fokussierung auf das Religiositätsthema möglicherweise verzerrende Ergebnisse produzieren. Ein besonders großes Forschungsdefizit besteht bezüglich der Frage, ob bzw. welche Zusammenhänge zwischen der Religiosität der Zugewanderten und ihrer Bildungsbereitschaft bzw. ihrem Bildungserfolg bestehen.

3 Die Religiosität jugendlicher Zugewanderter mit Fluchthintergrund. Eine explorative Pilotstudie

3.1 Ein Projektseminar als Ausgangspunkt

Angesichts der Forschungsdefizite und theoretischen wie methodischen Herausforderungen kann die im Folgenden vorzustellende kleine Studie nur ein bescheidener erster Schritt sein. Sie soll neben ersten, vorläufigen Ergebnissen v.a. eine Erfahrungsgrundlage für weitere Folgestudien liefern. Sie weist gewisse Parallelen zu der empirischen Befragung von Mirjam Schambeck (2016) auf, stellt allerdings nicht nur das „Wir-Gefühl“ ins Zentrum der Forschungen, sondern nimmt eine größere Zahl von Aspekten in den Blick. Die Studie ist entstanden aus einem Projektseminar zum Thema „Religiöse Sozialisation und Entwicklung“, das ich gemeinsam mit unserem Dozent für berufliche Schulen, Hartmut Garreis, an der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt habe. Im Rahmen dieses Seminars führten die Studierenden im Sinne forschenden Lernens Interviews mit zwölf geflüchteten Jugendlichen im Großraum Nürnberg, die durch weitere zehn Interviews ergänzt wurden, welche Julia Bradtke als Projektmitarbeiterin in Leipzig führte. Besonders erfreulich war dabei, dass, abgesehen von einer Ausnahme, die befragten Jugendlichen eine offene und positive Haltung zeigten; die meisten von ihnen fühlten sich wertgeschätzt dadurch, dass jemand ihre Meinung und ihre Erfahrungen wissen wollte. Ein 20-jähriger Syrer sprach wohl auch anderen Befragten aus dem Herzen, als er sagte, dass er das Interview auch als Chance dafür sehe, Vorbehalte gegenüber Geflüchteten und der islamischen Religion abbauen zu können.

Ebenfalls erfreulich war, dass die Projekte für die Studierenden eine fast durchweg positive Erfahrung waren, die eine Projektgruppe in ihrer abschließenden Präsentation so auf den Punkt brachte:

„Was wir mitgenommen haben:

offener & verständnisvoller geworden;

sensibler geworden im Umgang;

bewusst geworden, wie schwer das ist, hier in Deutschland neu anzufangen;

erstaunliche Offenheit der Jugendlichen;

gute Gespräche;

wir hatten auch Spaß miteinander;

insgesamt für uns alle eine tolle Erfahrung !“

3.2 Forschungsfragen, Methode und Sampling

Nach Vorüberlegungen im Seminar, einer Hospitation in Integrationsklassen für Geflüchtete (zweites Jahr) an beruflichen Schulen in Nürnberg und Gesprächen mit den dortigen Lehrkräften einigten wir uns auf folgende Haupt-Forschungsfragen.

Wie durchgängig oder unterschiedlich hoch ist die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten? Was bedeutet ihnen ihr religiöser Glaube in ihrem Leben?

Wie hat sich die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten seit dem Verlassen ihres Herkunftslands verändert?

Inwieweit stellt die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten eine Ressource (Lebenshilfe), inwieweit eine Beeinträchtigung für ihre Lebensbewältigung, ihren Bildungserfolg und ihre Integration dar (z.B. als Ursache für Konflikte)?

Welche Rolle spielen religiöse Gemeinschaften und religiös motivierte Sozialkontakte für das Wohlbefinden und die Integrationsfähigkeit der geflüchteten Zugewanderten?

Wie akzeptiert fühlen sich die Zugewanderten in Deutschland mit ihrer Religion bzw. welche (durch ihre Religion bedingte) Diskriminierungserfahrungen haben sie in Deutschland gemacht?

Welche Erfahrungen und Einstellungen haben die Zugewanderten hinsichtlich des religiösen Pluralismus? (Haben sie bereits in ihrem Herkunftsland andere Religionen kennengelernt und etwas über sie gewusst? Wie nehmen sie die Rolle der Religion(en) in Deutschland wahr?)

Welche Bedeutung hat religiöse Bildung für die Befragten in Vergangenheit und Gegenwart? Wünschen sie sich mehr Thematisierung von religiösen Themen in der Schule?

Als Methode für die Befragung wählten wir das semi-strukturierte Leitfadeninterview, auch weil es für die Studierenden am besten zu handhaben war, mit einem fertigen Leitfaden ihre Interviews zu strukturieren. Die Stichprobe bestand aus solchen Jugendlichen, die sich bei den Hospitationen freiwillig für eine solche Befragung gemeldet hatten. Zusätzlich haben wir auch Kontakte zu interkulturellen Jugendzentren und -cafés sowie zu Flüchtlingsheimleitungen genutzt, um weitere Jugendliche für Interviews zu gewinnen. Letzteres gilt v.a. für die zusätzlich in Leipzig gefundenen zehn Interviewpartner*innen. Somit entstand eine sehr willkürlich und zufällig zusammengewürfelte Stichprobe von 13 Jungen und neun Mädchen. Obwohl die Vorgabe eigentlich war, Jugendliche von 15 bis 25 Jahren zu befragen, befinden sich auch vier Mädchen im Alter von elf, zwölf und zweimal 13 Jahren unter den Befragten, die wegen der durchaus interessanten Inhalte der Interviews auch nicht aussortiert wurden. Selbstverständlich wurde bei allen minderjährigen Befragten das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Sample (statt der Realnamen wurden den Befragten Pseudonyme zugeteilt).

Tabelle 2: Die Stichprobe der befragten geflüchteten Jugendlichen

| Pseudonym | Geschl. | Alter | Religion | Herkunftsland | Befragungsort |

1 | Hassan | M | 20 | Muslim | Somalia | Leipzig |

2 | Bassam | M | 18 | Muslim | Afghanistan | Leipzig |

3 | Issam | M | 20 | Muslim | Syrien | Leipzig |

4 | Mustafa | M | 23 | Muslim | Syrien | Leipzig |

5 | Dunya | W | 12 | Muslima | Syrien | Leipzig |

6 | Leila | W | 23 | Muslima | Syrien, Kurdin | Leipzig |

7 | Sabri | M | 22 | Muslim | Syrien | Leipzig |

8 | Helen | W | 24 | Eritreisch-orthodox | Eritrea | Leipzig |

9 | Dschad | M | 25 | Katholisch | Syrien | Leipzig |

10 | Harun | M | 19 | Katholisch | Syrien | Leipzig |

11 | Djamal | M | 20 | Muslim | Syrien | Nürnberg |

12 | Emanuel | M | 19 | Eritreisch-orthodox | Eritrea | Nürnberg |

13 | Abdullah | M | 17 | Muslim | Tschetschenien | Nürnberg |

14 | Annie | W | 11 | Armenisch-orthodox | Armenien | Nürnberg |

15 | Rana | W | 13 | Muslima | Syrien | Nürnberg |

16 | Omar | M | 17 | Muslim | Äthiopien | Nürnberg |

17 | Mohammed | M | 18 | Muslim | Pakistan | Nürnberg |

18 | Selma | W | 17 | Muslima | Syrien | Nürnberg |

19 | Melina | W | 18 | Armenisch-orthodox | Armenien | Nürnberg |

20 | Tamim | M | 17 | Muslim | Afghanistan | Nürnberg |

21 | Dilara | W | 13 | Jesidin | Irak | Nürnberg |

22 | Jana | W | 17 | Armenisch-orthodox | Armenien | Nürnberg |

Wir wählten bewusst überwiegend solche Jugendlichen aus, die bereits im zweiten Berufsschuljahr oder zumindest schon mehrere (die meisten mehr als 20) Monate in Deutschland waren, damit die sprachliche Kommunikation auf Deutsch laufen konnte, was auch in den meisten Fällen recht gut funktionierte. Teilweise haben weitere Personen die Interviews durch Dolmetschen unterstützt.

Die Interviews wurden in der Regel als Einzelinterviews, in zwei Fällen als Doppelinterview und in einem Fall mit vier Jugendlichen gleichzeitig durchgeführt. Die Interviews wurden mit Audiogeräten aufgenommen, transkribiert und zunächst, je einzeln, von den Studierenden bzw. von Frau Bradtke, danach vertieft und auch fallübergreifend von mir ausgewertet. Dabei habe ich mich an den Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring in ihrer induktiven Variante orientiert (Mayring, 2015).

3.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse werden entlang den oben genannten Forschungsfragen vorgestellt.

3.3.1 Wie durchgängig oder unterschiedlich hoch ist die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten? Was bedeutet ihnen ihr religiöser Glaube in ihrem Leben?

Erwartungsgemäß ist für die Mehrheit der Befragten Religion ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens; mehrere Befragte betonen, sie stünde für sie „an erster Stelle“. Selma aus Syrien bringt auf den Punkt, was andere ähnlich ausdrücken: „Ich denke, wenn ich nicht an Gott glaube, habe ich nichts.“ (T18, Z43f.). Den meisten befragten Muslim*innen ist ihre Gebetspraxis sehr wichtig. Allerdings zeigt sich auch eine beachtliche Diversität, gerade auch hinsichtlich der religiösen Praxis. So schätzen sich die Muslim*innen Bassam, Leila und Sabri sowie die Christ*innen Helen und Harun als weniger bis mittel religiös ein. Leilas Eltern (Kurden) waren nie in der Moschee, sie trug schon in Syrien kein Kopftuch und betont: „Ich glaube an Allah, aber für mich. Nicht, weil ich Muslima bin oder so.“ (T5, Z242). Djamal sagt, dass der Glaube für ihn wichtig sei, obwohl er schon in Damaskus nicht regelmäßig zur Moschee gegangen sei. Dschad, katholischer Christ aus Syrien, ist sich nicht sicher, ob er sich im Moment eher als Christ oder als „Atheist“ (gemeint ist wohl: als Nicht-glaubender) versteht; er vertritt ein rein ethisches Verständnis von Christsein, nach dem Jesus vorbildhaft gelebt und Weisungen für richtiges Handeln gegeben hat. Auch für mehrere der befragten Muslime hat ihr Glaube eine stark ethische Ausrichtung; es geht v.a. darum zu wissen, was erlaubt und verboten ist („halal“ und „haram“) und Gutes zu tun. So sagt z.B. Bassam aus Syrien: „Religion bedeutet für mich immer, man muss ein bisschen höflich sein und gute Sachen machen. Also wenn jemand Hilfe braucht, muss man helfen“ (T2, Z98ff.).

3.3.2 Wie hat sich die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten seit dem Verlassen ihres Herkunftslands verändert?

Die Interviewaussagen zeigen, dass unterschieden werden muss zwischen einer Veränderung der eigenen Einstellung zur Religion und einer Veränderung aufgrund äußerer Umstände, an die sich die Befragten eher widerwillig angepasst haben. Ausnahmslos alle Befragten geben an, dass Religion in ihrem Herkunftsland eine höhere Bedeutung hat als in Deutschland. Insbesondere viele der muslimischen Befragten berichten, dass sie ihre Pflichtgebete nicht einhalten können, weil sie tagsüber in der Schule sind oder andere Verpflichtungen haben. Entweder werden die Gebete dann am Abend nachgeholt oder es wird als akzeptabel angesehen, eben nur zweimal am Tag zu beten. Ähnlich verhält es sich mit dem Moscheebesuch; hier fehlen z.T. die Gelegenheiten, in die Moschee gehen zu können. Bei manchen wird dabei deutlich, dass sie darunter leiden, nicht öfter beten oder in die Moschee gehen zu können. Auch Emanuel, eritreisch-orthodoxer Christ, würde gern öfter in den orthodoxen Gottesdienst gehen als es ihm hier in Deutschland möglich ist. Bei diesen Befragten ist deutlich, dass ihnen ihr Glaube nach wie vor genauso wichtig ist wie vorher, was manche, wie z.B. Hassan und Bassam, auch dezidiert betonen.

Veränderungen in der Einstellung deuten sich bei mehreren der befragten Jugendlichen an. Die Muslime Djamal, Omar und Rana geben an, ihren Glauben nicht mehr so konsequent zu leben; Rana betet nicht mehr regelmäßig und möchte auch am liebsten ihr Kopftuch nicht mehr tragen (was sie offensichtlich aber nicht darf). Auch die Christinnen Helen und Annie geben an, in Deutschland ihren Gauben nicht mehr so intensiv zu leben wie in ihrem Herkunftsland.

Vereinzelt wird deutlich, dass das neue plurale Umfeld zur Reflexion über die eigene Religion anregt. So sagt Issam aus Syrien, auf die Frage, ob sich seine Religiosität verändert habe: „Ja, ein bisschen. [I: Und wie?] Weil ich habe so viele verschiedene Religionen gesehen habe und ich frage mich manchmal, warum ist so unsere Religion. Nicht verändert, aber manchmal ich denke warum ist so, ich frag mich selber. [I: Der Islam, oder …?] Ja, aber manchmal ich finde eine Antwort, wenn ich zum Beispiel Koran lese. Zum Beispiel, wenn ich meine Eltern fragte, ich finde eine Antwort. Ja.“ (T1, Z163ff.).

In bestimmten Fällen findet sich eine Intensivierung der Religiosität durch Erlebnisse auf der Flucht (siehe unter 3.3.3 den Bericht von Emanuel) und die neue Situation in Deutschland. So ist Selma aus Syrien ihre Religion noch wichtiger geworden, seit sie in Deutschland ist – ohne dass sie dies näher ausführt. Besonders interessant ist, dass Dschad, katholischer Christ aus Syrien, angibt, nach einer eher glaubenslosen Zeit in Syrien nun in Deutschland wieder einen Zugang zum Christentum gefunden zu haben, offensichtlich weil er hier glaubwürdige und moralisch integere Christen erlebt hat.

„B: Ich habe gesagt, ich war in letzte zwei Jahre (I: Atheist) Atheist. (I: Und hier hast du wieder mehr zu deiner Religion gefunden?) Ja, genau.

I: Und wie ist das passiert?

B: Ich habe die Leute gesehen in Kirche und so. Ich fühle sie sind gute Menschen nicht wie in unsere Land, arabische Länder. Die Christen und Muslime sind schlechte Menschen. Die Leute, die sehr religiös sind, sind schlechte Menschen. Aber hier…

I: Warum ist das da…weil die zu extrem (B: Ja, extrem) sind und sagen, dass andere nicht akzeptiert werden oder wie?

B: Na, bei uns ist nur Tradition. Zum Beispiel ein Mann wird Iman, damit er mehr Geld haben oder so, nicht weil er religiös ist.“ (T9, Z59ff.).

Zu Dschads Erleben passt auch die Einschätzung von Sabri, ebenfalls aus Syrien, in Deutschland seien die Menschen ehrlicher, auch in religiösen Dingen.

3.3.3 Inwieweit stellt die Religiosität der geflüchteten Zugewanderten eine Ressource (Lebenshilfe), inwieweit eine Beeinträchtigung für ihre Lebensbewältigung, ihren Bildungserfolg und ihre Integration dar (z.B. als Ursache für Konflikte)?

Für die meisten derjenigen Befragten, denen ihre Religion wichtig ist, ist es trotzdem nicht einfach, konkrete Beispiele dafür zu finden, dass ihnen ihr Glaube in bestimmten Lebenssituationen geholfen hat. Zum Teil wird allgemein betont, dass Allah immer hilft und weiß, was gut für uns ist, so wie Hassan aus Somalia es ausdrückt: „Ich bin zufrieden, so happy. Ich bin sehr, sehr sicher, dass Allah kann für mich etwas machen.“ (T1, Z130f.). Mustafa erzählt, dass ihm Allah schon bei Prüfungen geholfen hat. Rana aus Syrien erzählt, dass es Streit in der Familie gab, der sich nach ihren Gebeten dafür gebessert hat. Issam aus Syrien berichtet:

„[…] zum Beispiel, wenn ich irgendwas brauchte als ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich will meine Eltern hier sein auch ich habe sehr viel an Gott gebetet, dass ich meine Eltern irgendwo sehen kann. […] Und bin ich, ich habe fast ein Jahr nicht meine Eltern gesehen und ich habe sehr viel Schwierigkeit erlebt hier und dann hat alles geklappt.“ (T3, Z151ff.).

Ein anschauliches Beispiel für religiöses Coping gibt der Tschetschene Abdullah:

„In unserer Religion ist es so: Wenn ein Kind geboren ist, dann schreibt Allah das Leben. Er schreibt alles. Dein Leben geht so, wie Allah es geschrieben hat. Also wenn ich Stress oder Probleme habe, dann denke ich so, wenn er es so geschrieben hat, dann muss es so sein. Schwieriger gibt er mir nicht. Was ich nicht schaffe, gibt er mir nicht und deswegen ist Stress vorbei, also alles gut.“ (T13, Z76ff.).

Zwei der Befragten, nämlich Helen und Emanuel, beide eritreische Christen, geben an, dass ihnen Gott auch auf der Flucht geholfen hat. Besonders eindrücklich ist der Bericht von Emanuel, den sein Übersetzer so wiedergibt:

„Gott hat ihm geholfen auf der siebenmonatigen Flucht. Er war im Gefängnis und war in der Sahara mehrere Tage ohne Wasser. Da haben sie gebetet, auch gemeinsam mit Menschen anderer Religionen. Und Gott hat geholfen; er ist für alle da. Durch solche Erlebnisse ist er Gott auch näher gekommen und glaubt noch stärker an ihn.“ (T2, Z22ff.).

Die Interview-Frage „Habt ihr auch schon schlechte Erfahrungen gemacht? Dass Gott mal nicht da war, wenn ihr ihn gebraucht habt?“ weisen die vier gemeinsam interviewten muslimischen Jugendlichen zurück. Die Übersetzerin kommentiert: „Sie akzeptieren diese Rede nicht. Sie sagen, Gott verzeih uns bitte, was sie gerade gesagt hat“ (T11//15/19/21, Z216).

Dass Religion Ursache für Streit oder Konflikte ist, haben nach eigener Auskunft die allermeisten der Befragten nicht erlebt, weder in ihrem Herkunftsland noch in Deutschland. Bei manchen Nachfragen wird dann deutlich, dass es doch vereinzelt solche Erlebnisse gegeben hat. So sagt die kurdische Syrerin Leila über Sunnniten und Schiiten: „Die streiten immer; ich weiß nicht warum.“ (T6, Z354). Nach Dschads Einschätzung war Religion in Syrien vor dem Krieg nicht so wichtig und alle haben recht problemlos zusammengelebt; seit dem Krieg sei das anders geworden. (T9, Z74ff.). Reflektiert analysiert Harun die Situation in Syrien. Er ist der Meinung, dass Religion nicht die Hauptursache für Konflikte und den Krieg darstellt, sondern „gesellschaftliche“ Gründe; die Kriegstreiber „benutzen die Religion“ (T10, Z358). In diesem Sinn betont auch Hassan, dass Leute, die streiten oder gar töten „nicht die richtige Religion“ hätten (der Kontext zeigt, dass er meint: nicht die richtige Auffassung von Religion) (T1, Z320).

Die Befragten selbst lassen keinerlei Neigung zur Selbstabgrenzung oder Intoleranz erkennen. Wie unter 3.3.6 noch genauer dargestellt wird, betonten im Gegenteil mehrere von ihnen die Wichtigkeit von Toleranz und Respekt für andere. Die Aussage von Tamin aus Afghanistan kann stellvertretende für die meisten befragten Muslim*innen stehen:

„Mein Vater hat mir immer gesagt, von Anfang an, was ein guter Moslem ist. Weil zum Beispiel die Taliban sagen ‚Nur Moslem ist ein Mensch!‘, aber wir Muslime sagen immer ‚Mensch ist Mensch, egal welche Religion!‘ Man muss das respektieren, also, auch die anderen, ja.“ (T20, Z139).

3.3.4 Welche Rolle spielen religiöse Gemeinschaften und religiös motivierte Sozialkontakte für das Wohlbefinden und die Integrationsfähigkeit der geflüchteten Zugewanderten?

Für die meisten der befragten Muslim*innen ist der Moscheegang erkennbar nachrangig im Vergleich zum Gebet und zum Glauben an Allah. Selbst Hassan, der fünf Mal am Tag betet, geht nicht regelmäßig in die Moschee. Issam, Mustafa, Dunya, Leila und Rana haben gar keinen Kontakt zu einer Moscheegemeinde; Bassam gibt an, nur zum Gebet in die Moschee zu gehen und sonst kaum Kontakte dort zu haben. Nur Hassan, Sabri und Tamim nennen den Imam ihrer Moscheegemeinde als einen möglichen Ansprechpartner für religiöse Fragen. Mehrere der muslimischen Jugendlichen geben an, mit Freunden oder Betreuern auch schon in einer christlichen Kirche gewesen zu sein und teilweise Weihnachten mitzufeiern.

Für die Christ*innen unter den Befragten scheint die Kirche tendenziell eine eher geringe Rolle zu spielen. Gesprochen wird dabei immer nur vom Gottesdienstbesuch, während darüber hinaus gehende Kontakte kaum erkennbar werden. Helen ist schon in Eritrea nur als Kind in die Kirche gegangen, danach nicht mehr. Auch Harun aus Syrien geht nicht in die Kirche. Die drei armenisch-orthodoxen Jugendlichen Annie, Melina und Jana gehen nicht regelmäßig in die Kirche; Jana betont, sie wolle nicht dazu gezwungen werden. Für Emanuel aus Eritrea ist der Gottesdienst dagegen sehr wichtig; er würde gern öfter gehen. Für Dschad, der einmal pro Monat in „unsere arabische Kirche“ geht, ist am ehesten eine stützende, in seinem Fall auch wieder zum Glauben hinführende Funktion der Gemeinde erkennbar. Insgesamt bleibt offensichtlich die Bedeutung der religiösen Gemeinschaft für die befragten Jugendlichen deutlich hinter dem vermuteten Potenzial bezüglich Unterstützung und Integrationsförderung zurück.

3.3.5 Wie akzeptiert fühlen sich die Zugewanderten in Deutschland mit ihrer Religion bzw. welche (durch ihre Religion bedingte) Diskriminierungserfahrungen haben sie in Deutschland gemacht?

Die meisten der Befragten geben an, sich in Deutschland akzeptiert und wohl zu fühlen. Manche betonen, wie offen und freundlich sie aufgenommen worden sind, dass sie als Muslime Kontakt auch zu Christen oder Nichtreligiösen haben und teilweise manchmal mit in die Kirche gehen. Nur wenige deuten Diskriminierungserfahrungen an. So meint Issam: „Es gibt Leute, die respektieren uns, es gibt Leute ohne Respekt“ (T3, Z310). Tamim gibt an, sich am Anfang in Deutschland beim Ritualgebet geschämt zu haben; jetzt sei das aber nicht mehr so. Nach Haruns Einschätzung wird man „als Ausländer, als Geflüchteter“ als irgendwie „anders“ wahrgenommen; mit der Religion habe das nichts zu tun. Rana und Dilara sagen, sie werden in der Schule manchmal „komisch angeschaut“ oder ausgelacht. Am deutlichsten berichtet Selma (aus Syrien) von Diskriminierungserfahrungen.

„Öhm also manchmal höre ich etwas auf der Straße. Manche sagen zu mir Scheißkopf oder ähm einmal war ich in meiner Haltestelle, warte auf den Bus und dann kamen viele Jungen und die haben so bum gesagt allah akbar und ich wollte etwas sagen, aber ich war alleine… ich hatte Angst… waren so viele“ (T18, Z90ff.).

3.3.6 Welche Erfahrungen und Einstellungen haben die Zugewanderten hinsichtlich des religiösen Pluralismus? (Haben sie bereits in ihrem Herkunftsland andere Religionen kennengelernt und etwas über sie gewusst? Wie nehmen sie die Rolle der Religion(en) in Deutschland wahr?)

Deutliche Unterschiede zeigen sich erwartungsgemäß hinsichtlich der Erfahrungen in den Herkunftsländern. In weitgehend monoreligiösen Ländern wie Armenien, Afghanistan oder Tschetschenien war kein Kontakt mit Menschen anderer Religionen möglich, und auch im schulischen Religionsunterricht wurde kaum über andere Religionen gelehrt. So hat z.B. die Armenierin Melina vor ihrer Ankunft in Deutschland keine Muslime gekannt und auch nichts über den Islam gewusst. Und der Afghane Tamim hat über andere Religionen als den Islam erst in der Schule in Deutschland etwas erfahren – was ihn aber nicht daran gehindert hat, bereits Freundschaften mit christlichen Jugendlichen zu schließen. Dass es auch in religiös pluralistischen Ländern wie Syrien eine monoreligiöse Sozialisation geben kann, zeigt das Beispiel von Harun, der in Syrien in einem christlichen Dorf aufgewachsen ist und nach eigener Auskunft erst in Deutschland Muslime kennengerlernt hat.

Positive Erfahrungen mit religiöser Vielfalt haben mehrere der Befragten gemacht. Insbesondere wird von den syrischen Jugendlichen das recht unkomplizierte Nebeneinander verschiedener Religionen, zumindest vor dem Bürgerkrieg, betont. So erzählt z.B. die dreizehnjährige Rana, alle Kinder hätten in Syrien auf der Straße zusammen gespielt, „egal welche Religion“.

Wie bereits erwähnt, ist bei allen Befragten eine Haltung der Toleranz und damit auch eine Akzeptanz von religiös-weltanschaulichem Pluralismus zu erkennen. Dabei scheinen die Erfahrungen im Herkunftsland, eine dezidiert religiös-theologische Begründung (vgl. das Zitat von Tamim unter 3.3.3) und neue Erfahrungen in Deutschland eine Rolle zu spielen. Letztere konkretisieren sich bei mehreren Befragten aus dem Zusammenleben mit Andersreligiösen in Wohngemeinschaften und durch persönliche Freundschaften. So berichtet der afghanische Muslim Bassam, dass er in einer Wohngemeinschaft mit einer Christin und einem religionslosen Mädchen zusammen wohnt. Die Muslim*innen Hassan, Sabri, Issam, Mustafa, Tamim und Selma berichten von christlichen und religionslosen Freund*innen und dass sie auch teilweise Weihnachten mit feiern sowie ab und zu mit in die Kirche gehen. Manche bringen ihre pluralitätsoffene Haltung reflektiert zum Ausdruck. So sagt Issam aus Syrien:

„Ne, also für mich ist wichtig, dass jemand mich respektiert. Ist egal was Religion hat. Egal, was er ist. Juden oder irgendwas. Das wichtig für mich, dass jemand mich respektiert und das reicht. Wir haben unseren Gott, da muss man nur respektieren sein. Ich bin sehr freundlich ich kann mit allen Leuten Kontakt knüpfen oder Kontakt haben, egal für mich was jede Person für Religion hat.“ (T3, Z281ff.).

Ähnlich argumentiert Hassan aus Somalia:

„Mir ist egal. So viele Leute etwas glauben, so viele Leute etwas nicht glauben. Es gibt keine große Bedeutung. Ich mache nicht einfach, was ist das oder so, ist mir egal, ob jemand hat oder nicht. Ich gucke nur humanity oder der Mensch, er ist gut, nicht gut.“ (T1, Z77ff.).

Zwei vermutete besondere Herausforderungen der religiös-weltanschaulichen Pluralismus, die sich auch im Forschungsstand andeuteten, wurde in den Interviews eigens thematisiert: die Haltung zum Judentum und die zu Religionslosen. Dazu wurde auch die Frage verwendet, mit welchem Personenkreis sich die Befragten vorstellen können, befreundet zu sein oder zusammen zu wohnen. Hinsichtlich der Haltung zum Judentum ergaben sich kaum aussagekräftige Befunde, da die meisten angaben, keine Juden zu kennen; möglicherweise hätte die Frage nach der Haltung zu Israel und dessen Bewohner andere Ergebnisse erbracht. Vereinzelt wurden Juden, wie in dem obigen Zitat von Issam, explizit in die religiöse Toleranz eingeschlossen. So kann sich auch der somalische Muslim Hassan vorstellen, sowohl mit einem Christen als auch mit einem Juden zusammen zu wohnen.

Anders sieht es mit der Haltung zur Religionslosigkeit aus. Hier ist einerseits die erwartete Distanz deutlich zu erkennen, andererseits aber teilweise auch Offenheit bis hin zur Sympathie. Sowohl mehrere muslimische als auch christliche Befragte finden Religionslose „komisch“, schwer zu verstehen und würden eher nicht mit einer religionslosen Person befreundet sein wollen. So findet z.B. Mustafa aus Syrien es komisch, dass manche Leute in Deutschland keine Religion haben, „weil wenn man hat keine Religion, er hat keine Information […] wenn man hat keine Religion, du kannst alles machen.“ (T4, Z169ff.). Offensichtlich geht Mustafa davon aus, dass Menschen ohne Religion die moralische Orientierung fehlt. Dschad, der, wie oben erwähnt, selbst zwischen christlichem Glauben und Unglauben schwankt, ist grundsätzlich offen gegenüber „Atheisten“, meint aber erlebt zu haben, dass Christen letztlich doch mehr für andere da sind und helfen als Atheisten.

Demgegenüber betonen mehrere Befragte im Sinn der oben vorgestellten Zitate, dass sie auch mit religionslosen Menschen keine Probleme haben und teilweise mit solchen befreundet sind oder zusammen wohnen. Pointiert äußert sich die Kurdin Leila aus Syrien; sie findet es „vielleicht besser“, dass viele Menschen in Deutschland religionslos sind, weil sie dann „nicht mit den anderen Religionen streiten, so was“ (T6, Z331). Offensichtlich stehen hinter dieser Einschätzung positive persönliche Erfahrungen: „Ich kenne auch hier in Deutschland viele Leute, die an Gott nicht glauben, aber die sind unglaublich gut.“ (T6, Z381). Harun, ebenfalls aus Syrien, gibt an, sich sogar mit „Atheisten“ besser zu verstehen als mit Religiösen und findet die religiöse Freiheit in Deutschland besonders gut.

Sabri betont ebenfalls in diesem Zusammenhang den positiven Wert der Religionsfreiheit in Deutschland. Er hat viele Freunde, die Christen sind und auch „viele Freunde, die glauben an keinen Gott. Bei uns manchmal das ist schwer. Aber hier kannst du sagen, alles was du hast oder denkst oder fühlst.“ (T7, Z123ff.). Die Religionsfreiheit führt auch Dschad als positives Argument an:

„Hier finde ich die Religion ist besser. Vielleich dort die Religion macht den Krieg in meinem Land. […] Hier die Leute sind frei und die Christen sind hier echte Christen. Bei uns ist nur, weil die andere sagen: ‚Hey er ist Atheist oder so‘.“ (T9, Z 46ff.).

Lediglich Emanuel, orthodoxer Christ aus Eritrea, äußert Bedenken gegenüber einer Religionsfreiheit, die es auch zulässt, dass man, anders als in Eritrea, seine Religion wechseln kann. Er findet das nicht gut und fragt, wie man seine Religion wechseln soll, wenn man doch innerhalb einer Familie lebt.

3.3.7 Welche Bedeutung hat religiöse Bildung für die Befragten in Vergangenheit und Gegenwart? Wünschen sie sich mehr Thematisierung von religiösen Themen in der Schule?

Wie schon erwähnt, haben mehrere der Befragten in ihrem Herkunftsland Religionsunterricht in der öffentlichen Schule oder Koranschule erlebt. Dabei wurde wiederholt betont, dass in diesem Kontext nur die eigene Religion und keine anderen Religionen gelehrt wurden, so dass etliche der Jugendlichen angaben, „nichts“ über andere Religionen gewusst zu haben, bevor sie nach Deutschland kamen. Lediglich Hassan deutet an, dass er gelernt hat, dass der Koran ja auch andere Religionen „erklärt“.

In Deutschland haben nicht alle der Befragten eine öffentliche Schule besucht; manche haben bisher nur einen Sprach- oder Integrationskurs wahrgenommen. In allen Bildungsangeboten kommt nach Aussage der Jugendlichen Religion entweder gar nicht oder nur am Rande vor. Einige der Befragten bedauern das und hätten gern mehr Information und Diskussion über religiöse Themen; andere finden das in Ordnung und wollen gar nicht, dass Religion mehr zum Thema gemacht wird.

4 Diskussion

Die Befunde aus der Pilotstudie bestätigen mehrere Tendenzen aus den im Forschungsstand vorgestellten Ergebnissen, bieten aber auch einige Überraschungen. Bestätigt hat sich die mehrheitlich hohe Bedeutung der Religiosität für die Befragten; die Unterschiede in Wichtigkeit, Ausmaß und Ausprägung der Religiosität sind jedoch größer als vermutet. Dabei steht die Intensität der Religiosität nicht in direktem Zusammenhang mit der Pluralitätsoffenheit und Toleranz der Befragten, sondern diese kann sich auch aus der religiösen Perspektive heraus begründen (z.B. Tamim) oder sich möglicherweise auch unabhängig von ihr entwickeln (z.B. Hassan). Dennoch spricht einiges dafür, dass eine geringer ausgeprägte Religiosität tendenziell die Offenheit für Andersreligiöse und v.a. für Nichtreligiöse befördert. Schon ein kurzer Blick auf einige Fallbeispiele aus der Studie von Mirjam Schambeck (2016) zeigt allerdings, dass in der vorliegenden Untersuchung offensichtlich noch nicht einmal die häufigeren Typen von Religiosität bei geflüchteten Jugendlichen erfasst worden sind. So ist z.B. eine Frontstellung der eigenen Religion gegen die aufnehmende Gesellschaft bei keiner der befragten Personen erkennbar gewesen. Bereits unter diesem Blickwinkel empfiehlt sich eine Ausweitung der Studie mit einer höheren Probandenzahl. Auch die vier von Wensierski und Lübcke (2012) für die Zweite Migrations-Generation herausgearbeiteten Typen (s. oben 2.1) haben sich im vorliegenden Sample so nicht wiederfinden lassen; offensichtlich sind es die längerfristigen Sozialisationsprozesse in Deutschland, die für diese Typen maßgeblich sind.

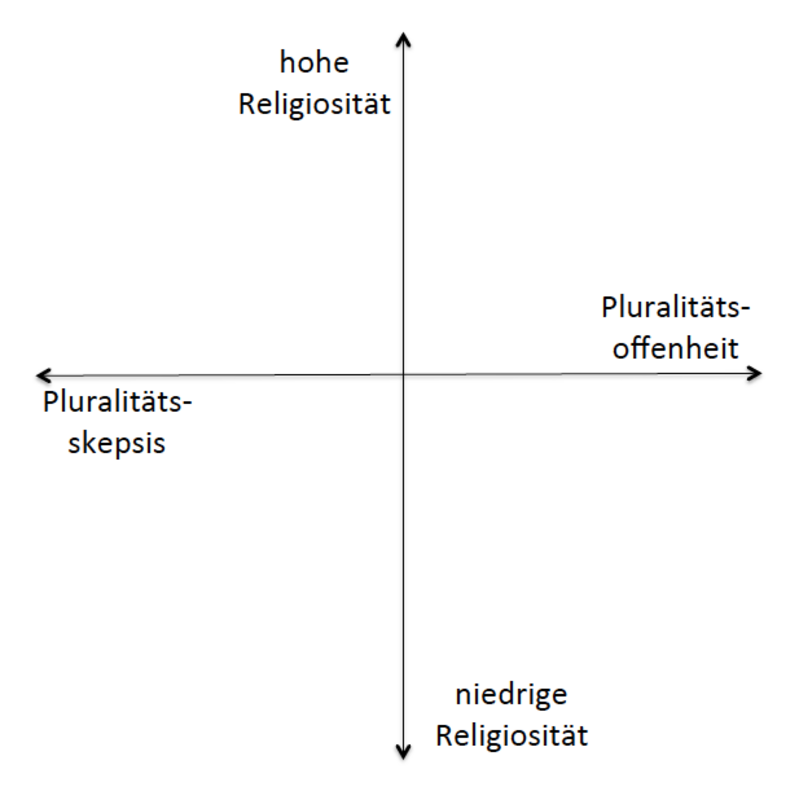

Tentativ und mit aller Vorsicht ließen sich die empirisch gefundenen Ausprägungen in ein Vierfelder-Modell einzeichnen, das durch die Intensität der Religiosität einerseits und durch den Grad der Pluralitätsoffenheit andererseits bestimmt wird. Damit ergeben sich vier idealtypische Kombinationen: a) der hochreligiöse und zugleich pluralitätskritische Typ (am ehesten exemplarisch vertreten durch Emanuel aus Eritrea); b) der hochreligiöse und pluralitätsoffene Typ (exemplarisch: Tamim aus Afghanistan); c) der niedrigreligiöse und eher pluralitätsskeptische Typ (exemplarisch: Dschad); d) der niedrigreligiöse und pluralitätsoffene Typ (exemplarisch: Leila).

Abb. 2: Vierfelder-Modell Religiosität X Pluralitätsoffenheit (eigener Entwurf)

Die Befunde zur Entwicklung der Religiosität der Befragten seit ihrer Ankunft in Deutschland decken sich z.T. mit denen der im Forschungsstand erwähnten Studie (Deutscher Bundestag, 2017, S. 213), dass etliche Geflüchtete ihre Religion weniger oder privater praktizieren als im Herkunftsland, teilweise aber auch die Freiheit und geringere politische Verstricktheit von Religion in Deutschland positiv wertschätzen und hier für sich auch neue Freiheitsspielräume entdecken. Aufschlussreich ist, dass diese Freiheitsspielräume nicht nur zu weniger Religiosität, sondern auch zu einer intensiveren Religiosität führen können, wie das Beispiel von Dschad gezeigt hat.

Eindrücklich ließ sich belegen, dass Religiosität vielen Befragten als Identitätsanker, als Hilfe zur Lebens- und Problembewältigung in den Umbrüchen der Zuwanderung und Integration gilt. Im Unterschied zu anderen Studien blieb allerdings die unterstützende Rolle der religiösen Gemeinschaft deutlich hinter dem Erwartbaren zurück. Hier sind weitere Forschungen nötig, um zu klären, ob dies eine zufällige Tendenz ist, oder ob z.B. die Moschee- und Kirchengemeinden in Nürnberg und Leipzig ihre Möglichkeiten, sich geflüchteter Jugendlicher anzunehmen, nicht ausschöpfen bzw. in Leipzig möglicherweise nur sehr wenige solcher Gemeinden zu finden sind.

Die erst einmal erfreulich wenigen Diskriminierungserfahrungen, die berichtet wurden, und die häufig Auskunft, dass sich die Befragten in Deutschland akzeptiert und wohl fühlen, sind mit Vorsicht zu betrachten, denn hier ist damit zu rechnen, dass aus Höflichkeit, Scham oder ähnlichen Befindlichkeiten negative Äußerungen gern vermieden werden. Ähnliches gilt für die wenigen Angaben zu erlebten religiös motivierten Konflikten. In einem informellen Nachgespräch, das die Interviewerin Julia Bradtke mit einer Gruppe von Jugendlichen führte, wurde explizit deutlich, dass Höflichkeit und das Erwecken eines positiven, friedlichen Eindrucks zu den wichtigsten Zielen des Kommunikationsverhaltens der meisten geflüchteten Jugendlichen gehört, weshalb nicht selten auch Sachverhalte verschwiegen werden. Für künftige Forschungen empfiehlt es sich, solche informellen Gespräche bewusst zu suchen, sowie weitere Perspektiven, z.B. von betreuenden Personen, als kritische Ergänzung zu den Aussagen der Jugendlichen einzubeziehen.

Eine antisemitische oder auch nur ansatzweise judenkritische Haltung ließ sich bei keinem der befragten Jugendlichen erkennen; wie oben bereits angemerkt, hätte man vielleicht ergänzend nach den Juden in Israel fragen sollen. Die Haltung gegenüber Religionslosen stellte sich dagegen als ein wichtiger Gradmesser für die Pluralitätsoffenheit der Befragten heraus – was in der bisherigen Forschung möglicherweise zu wenig beachtet wurde. Wie auch für die Offenheit gegenüber Andersreligiösen scheinen für die Offenheit gegenüber Nichtreligiösen persönliche Beziehungen zu Betreuer*innen, zu Freund*innen und in Wohngemeinschaften Schlüsselerfahrungen vermittelt zu haben. Interessant wäre es, der Frage genauer nachzugehen, ob das im Vergleich zu Nürnberg sehr viel religionslosere Leipziger Umfeld auch verstärkte Chancen und Anregungen für die Geflüchteten bietet zu erkennen, dass auch nichtreligiöse Menschen freundlich, hilfsbereit und moralisch integer sein können.

Die Aussagen der Interviewten haben die Vermutung bestätigt, dass in öffentlichen Bildungsangeboten die Dimension der religiösen Bildung vernachlässigt oder gar ausgeklammert wird. Allerdings hält sich der von ihnen artikulierte Bedarf an mehr Religion in Schule und anderen Bildungskontexten in Grenzen. An dieser Stelle wären Rückfragen zu den Gründen einer ablehnenden Einstellung gegenüber mehr Religion in der Bildung aufschlussreich gewesen, die leider nicht erfolgt sind. Wenn etwa Mustafa sagt, es sei „besser so“, dass Religion in der Schule nicht vorkommt: Hat er Sorge, dass dadurch Konflikte entstehen könnten, oder dass es zu persönlich werden könnte? Oder ist er der Meinung, es gibt für ihn aktuell wichtigere Dinge zu lernen? Oder befürchtet er, dass er unter sozialen Druck durch andere muslimische Schüler*innen kommen könnte, wenn offenkundig wird, dass er nicht in die Moschee geht? Oder möchte er einfach nicht, dass er – wie sonst bereits häufig – auch noch in der Schule auf das Merkmal Religion festgelegt wird?

Die Befunde zeigen jedenfalls m.E. deutlich, wie sehr die zugewanderten Jugendlichen eine unterstützende, sensible und aufklärend-bildende Begleitung auch im Umgang mit ihrer Religiosität brauchen könnten. Um dafür eine noch bessere Basis zu erhalten, sind weitere Studien sinnvoll und nötig. Einige Grenzen der vorliegenden Studie sind bereits benannt worden. Ihre methodischen Grenzen hingen auch mit dem Entstehungskontext Projektseminar zusammen. Inhaltlich wäre für weitere Untersuchungen insbesondere darauf zu achten, dass stärker mögliche Beziehungen zwischen Religiosität und Pluralitätsoffenheit einerseits und anderen Faktoren (sozialer Hintergrund, ökonomische Verhältnisse, Bildungsgrad, politische Orientierungen, Werteorientierungen) andererseits berücksichtigt werden. Auch die Integrationsfaktoren Sprache, Interaktion, Identifikation, Vertrauen und Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement sind in der vorliegenden Studie nicht abgefragt worden. Schließlich wäre es wünschenswert, die Entwicklung der Religiosität geflüchteter Kinder und Jugendlicher längsschnittlich über mehrere Jahre hinweg verfolgen zu können.

Die vorgelegte Studie kann also nur ein Beitrag zu einem ersten Anfang sein – aber hoffentlich ein solcher, auf den sich aufbauen lässt.

Literaturverzeichnis

Alazar, T., Kleinekathöfer, E., & Tietje, I. (2014). Flüchtlinge durch Mentor/inn/en unterstützen!. In M. Gag & F. Voges (Hrsg.), Inklusion auf Raten. Zur Teilhabe von Flüchtlingen an Ausbildung und Arbeit (S. 246–266). Münster: Lit-Verlag.

Amadeu Antonio Stiftung (2009). „Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus. Beispiele, Erfahrungen und Handlungsoptionen aus der pädagogischen und kommunalen Arbeit. Berlin.

Barth, S., & Guerrero Meneses, V. (2012). Zugang jugendlicher Asylsuchender zu formellen Bildungssystemen in Deutschland. Zwischen Kompetenzen und strukturellen Problemlagen. Frankfurt am Main: Institut für soziale Infrastruktur.

Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) (2016). Factsheet „Einwanderungsland Deutschland“. Religionsmonitor – Einwanderung und Vielfalt. Online unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/factsheet-einwanderungsland-deutschland/

Bochinger, C. (2004). Art. Religiosität. In RGG4 (Religion in Geschichte und Gegenwart), Bd. 7, Tübingen: Mohr Siebeck, 413-414.

Bosch-Stiftung, & SVR-Migration (Hrsg.). (2016). Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen. Der wissenschaftliche Erkenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland Eine Expertise im Auftrag der Robert Bosch Stiftung und des SVR-Forschungsbereichs. Online unter: http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/65920.asp

Bretl, C. (2008). Kommunale Flüchtlingsintegration in Berlin. In J. Aumüller & C. Bretl (Hrsg.), Lokale Gesellschaften und Flüchtlinge: Förderung von sozialer Integration. Die kommunale Integration von Flüchtlingen in Deutschland (S. 21–47). Berlin: Ed. Parabolis.

Brettfeld, K., & Wetzels, P. (2007). Muslime in Deutschland. Texte zur Inneren Sicherheit. Bonn: BMI.

Brettfeld, K., & Wetzels, P. (2004). Junge Muslime in Deutschland. Eine kriminologische Analyse zur Alltagsrelevanz von Religion und Zusammenhängen von individueller Religiosität mit Gewalterfahrungen, -einstellungen und –handeln. In Bundesministerium des Inneren (Hrsg.), Texte zur Inneren Sicherheit. Islamismus (S. 221–316). 3. Aufl. Berlin: BMI.

Breuer, F., Muckel, P., & Dieris, B. (2017). Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis. 3., vollst. überarb. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Brücker, H. et al. (2016). IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten: Flucht, Ankunft in Deutschland und erste Schritte der Integration. IAB-Kurzbericht, No. 24/2016.

BAMF (= Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) (Hrsg.). (2017). Das Bundesamt in Zahlen 2016. Asyl. Nürnberg.

Calmbach, M. et al. (2016). Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Berlin: Springer.

Calmbach, M. et al. (2012). Wie ticken Jugendliche 2012? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Düsseldorf: Verlag Haus Altenberg.

Carstensen, C., Neumann, U., & Schroeder, J. (Hrsg.). (1998). Movies – Junge Flüchtlinge in der Schule. Hamburg: Bergmann und Helbig.

Deutscher Bundestag (Hrsg.). (2017). Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus (Unterrichtung durch die Bundesregierung; Drucksache 18/11970). Berlin.

Diehl, C., & Koenig, M. (2009). Religiosität türkischer Migranten im Generationenverlauf: Ein Befund und einige Erklärungsversuche. Zeitschrift für Soziologie, 38(4), 300–319.

Dörr A. (2001). Religiosität und psychische Gesundheit. Zur Zusammenhangsstruktur spezifischer religiöser Konzepte. Hamburg: Kovac.

Esser, H. (2009). „Pluralisierung oder Assimilation? Effekte der multiplen Inklusion auf die Integration von Migranten“. Zeitschrift für Soziologie, 38, 358–378.

Esser, H. (2001). Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapier Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung Nr. 40. http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5134/pdf/wp_40.pdf (30.10.2017).

FRA (= European Union Agency for Fundamental Rights) (2009). Data in Focus Report: Muslims (European Union Minorities and Discrimination Survey). Wien: FRA.

Francis, L. J. & Kaldor, P. (2002). The relationship between psychological well-being and Christian faith and practice in an Australian population sample. Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 179–184.

Frindte, W., Boehnke, K, Kreikenborn, H., & Wagner, W. (2011). Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. Ein sozial- und medienwissenschaftliches System zur Analy, Bewertung und Prävention islamistischer Radikalisierungsprozesse junger Menschen in Deutschland. Abschlussbericht. Berlin.

Ginges, J., Atran, S., Sachdeva, S., & Medin, D. (2011). Psychology out of the Laboratory: The Challenge of Violent Extremism. American Psychologist, 66(6), 507–519.

Glinka, H.-J. (1998). Das narrative Interview. Eine Einführung für Sozialpädagogen. Weinheim und München:

Götze, C., Jaeckel, Y., & G. Pickel (2013). Religiöse Pluralisierung als Konfliktfaktor? Wirkungen religiösen Sozialkapitals auf die Integrationsbereitschaft in Deutschland. In G. Pickel & O. Hidalgo (Hrsg.), Religion und Politik im vereinigten Deutschland: Was bleibt von der Rückkehr des Religiösen? (S. 271–304). Wiesbaden: VS-Verlag.

Goli, M., & Rezaei, S. (2010). House of War. Islamic Radicalisation in Denmark. Research Report Prepared for the Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR).Aarhus.

Habib, B., & Pape, M. (2014). Ausbildung in von Migranten geführten Unternehmen. Erfahrungen und Herausforderungen für beide Seiten. In M. Gag & F. Voges (Hrsg.), Inklusion auf Raten. Zur Teilhabe von Flüchtlingen an Ausbildung und Arbeit (S. 236–245), Münster New York.

Haines, D. W. (2010). Safe Heaven? A History of Refugees in America, Sterling.

Halm, D., & Sauer, M. (2017). Muslime in Europa. Integriert, aber nicht akzeptiert? (Religionsmonitor 2017). Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung.

Haug, S., Müssig, S.j, & Stichs, A. (2009). Muslimisches Leben in Deutschland. Im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Hentges, G., & Staszczak, J. (2010). Geduldet, nicht erwünscht. Auswirkungen der Bleiberechtsregelung auf die Lebenssituation geduldeter Flüchtlinge in Deutschland. Stuttgart: Ibidem-Verlag.

Hirschman, C. (2004). The role of religion in the origins and adaptation of immigrant groups in the United States. International Migration Review, 38, 1206–1233.

Holzapfel, R. (1995). Leben im Asyl. Netzwerke und Strategien einer afghanischen Familie in Deutschland. Frankfurt am Main: Inst. für Kulturanthropologie und Europ. Ethnologie der Univ.

Jacob, K., & Kalter, F. (2013). Intergenerational Change in Religious Salience Among Immigrant Families in Four European Countries. International Migration, 51(3), 38–56.

Keval, S. (2003). Die Bedeutung von Religion in der Migration. Theoretische und empirische Reflexionen. In M. M. Jansen & S. Keval (Hrsg.), Religion und Migration. Die Bedeutung vom Glauben in der Migration (S. 49–68). Wiesbaden: Dinges & Frick.

Klein, C., & Albani, C. (2007). Religiosität und psychische Gesundheit. Eine Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen für die klinische Praxis. Psychiatrische Praxis, 34, e2–e12.

Koenig, H. G., McCullough, M. E. & Larson, D. B. (2001). Handbook of religion and health. New York: Oxford University Press.

Kühle, L., & Lindekilde, L. (2010). Radicalisation among Young Muslims in Aarhus. Research Report Prepared for the Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR).Aarhus.