0 Einleitung

War das Phänomen der Konfessionslosigkeit in Deutschland über längere Zeit vornehmlich mit Blick auf den ostdeutschen Kontext im Fokus wissenschaftlicher, vor allem religionssoziologischer und theologischer Aufmerksamkeit, so verändert sich in jüngerer Zeit diese Perspektive explizit auch auf den gesamtdeutschen Kontext hin. So sind die Erosionsprozesse christlicher Praxis und ihre Auswirkungen bereits lange Gegenstand der Praktischen Theologie und haben in der Religionspädagogik z.B. zu neuen religionsdidaktischen Ansätzen wie der performativen Didaktik geführt und auch auf der Ebene kirchlichen Handelns existieren inzwischen eine ganze Reihe von Ansätzen, die Menschen ohne regelmäßige kirchliche Praxis ansprechen wollen, wie z.B. „fresh expressions“ (www.freshexpressions.de) oder „Kirche hoch zwei“ (www.kirchehoch2.de), die pastoraltheologisch reflektiert werden. Das Phänomen der Konfessionslosigkeit jedoch wird erst in jüngster Zeit zum expliziten Gegenstand religionspädagogischer und pastoraltheologischer Reflexionen auch in Westdeutschland (EKD, 2020). Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass auch hier Konfessionslosigkeit zunehmend nicht einfach nur „Nicht-Kirchenzugehörigkeit“ ist, sondern immer öfter auch Religionslosigkeit oder Säkularität meint und die Theologie und Kirche herausfordert. Dabei ist nun der Begriff der Konfessionslosigkeit alles andere als eindeutig und bildet sozusagen eine Chiffre für ganz unterschiedliche Haltungen und Überzeugungen, von der die Ablehnung religiöser institutioneller Bindung bei gleichzeitiger individueller Religiosität bis hin zu Religionslosigkeit reicht. Der folgende Beitrag setzt sich in einem ersten Teil mit dem Phänomen der „Konfessionslosigkeit“ näher auseinander und versucht es unter Rückgriff auf empirische Studien näher zu beschreiben. Daran schließt sich angesichts der vielfältigen Semantiken eine Diskussion des Begriffes an. Der zweite Teil lotet dann unter Zugrundelegung des Ansatzes „Christentum als Stil“ von Christoph Theobald die Bedeutung des Phänomens „Konfessionslosigkeit“ für die Praktische Theologie aus, wobei hier explizit auf Säkularität als Herausforderung für die Praktische Theologie fokussiert wird und konkretisiert dies an einem exemplarischen Handlungsfeld.

1 Erfassung und Beschreibung eines Phänomens[1]

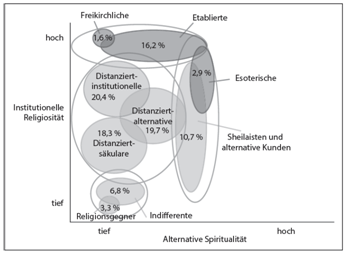

Die jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2019 zur Religionszugehörigkeit verdeutlichen, dass das Phänomen, keiner institutionell verfassten Religionsgemeinschaft anzugehören (in Deutschland i.d.R. als „Konfessionslosigkeit“ bezeichnet) in Deutschland stetig wächst, in den vergangenen Jahren lag die Steigerung bei 1% jährlich und der Anteil sogenannter Konfessionsloser 2019 bei 38.8%. Diese Entwicklung ist durchaus vergleichbar zu den anderen westeuropäischen Ländern, wenn auch auf unterschiedlichem Ausgangsniveau. So lag der Anteil der keiner Religionsgemeinschaft Angehörigen in der Schweiz 2018 bei 28%, in den Niederlanden 2017 bei 51% und in Großbritannien 2018 bei 39,5% (Fowid, 2019). Setzt sich die Entwicklung in Deutschland in gleicher Weise wie in den vergangenen Jahren fort, wird die Zahl der Konfessionslosen in zehn Jahren bei der Hälfte der Bevölkerung liegen, wenn nicht sogar darüber. Anders formuliert, die Konfessionslosen bzw. diejenigen, die keiner religiösen Sozialgestalt angehören, bilden zusammen mit Muslim*innen die einzig wachsende Gruppe, wenn es um die Frage nach Religion geht. Wie ist das Phänomen Konfessionslosigkeit nun jedoch inhaltlich näher zu beschreiben? Denn Konfessionslosigkeit als Phänomen ist ja ausgesprochen vieldeutig, die Semantiken reichen nicht nur von einer Ablehnung institutionell verfasster Religiosität bei Beibehaltung einer an die religiösen Überzeugungen einer Religionsgemeinschaft gebundenen individuellen Religiosität über hoch individualisierte Religiositätsformen, die sich aus unterschiedlichen religiösen und nicht religiösen Traditionen speisen, bis hin zu Lebensentwürfen, die sich in ihren Selbst-, Welt- und Wirklichkeitsdeutungen auf keinerlei religiös grundierte Sinndeutungssysteme rückbeziehen. Letzteres impliziert auch, dass dezidierte Religionslosigkeit nicht zwingend expliziten Ablehnung von Religion einhergeht, ohne dass diese Haltung ausgeschlossen wäre, vielmehr, dass Religion im eigenen Lebenszusammenhang keinerlei Bedeutung erfährt. Der Begriff der Konfessionslosigkeit impliziert daher zunächst auch nur die Nicht-Bindung an eine institutionelle Verfasstheit von Religion, nicht aber zwingend das Ablehnen jeglicher religiöser Haltungen, Einstellungen oder Praktiken bzw. die Nicht-Ansprechbarkeit für diese (Domsgen, 2014, S. 15–19; EKD 2020, S. 23–59). Außerhalb des deutschsprachigen Kontexts, der sehr spezifisch dem Begriff Konfessionslosigkeit die steuerrechtlich relevante Kirchenmitgliedschaft bzw. Nicht-Kirchenmitgliedschaft zugrunde legt, wird in anderen Ländern, die nicht über ein solches System verfügen, die Religionszugehörigkeit über die Selbsteinschätzung der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Denomination erfasst. In die Untersuchung des Phänomens Konfessionslosigkeit ist allerdings mit einzubeziehen, dass – einmal von der deutschen Definition von Konfessionslosigkeit als über das Steuersystem erfasster formeller Nicht-Mitgliedschaft einer Religionsgemeinschaft abgesehen – die eben beschriebenen Semantiken auch innerhalb der Religionsgemeinschaften vorfindlich sind.[2] Dieses semantische Spektrum findet sich auch in den beiden von Gert Pickel entwickelten Typologien, von denen die erste mit der Unterscheidung von „Gläubigen Konfessionslosen“, „Toleranten Konfessionslosen“, „(normal) Konfessionslosen“ und „(volldistanzierten) Atheisten“ noch stark auf den institutionellen Charakter von christlicher Religion bezogen bleibt (Pickel 2013). 2019 entwickelten Pickel/Jaeckel/Yendell unter Rekurs auf die Glock’schen Religiositätsdimensionen (Glock 1969) dann ein etwas anders gelagertes Modell, in dem weniger die Beziehung zur institutionalisierten Religion, sondern stärker die eigene, individuelle Religiosität respektive Spiritualität in den Vordergrund gerückt wird. In diesem Modell unterscheiden die Autoren die Typen „Individuell Religiöse“, „Spirituell Aufgeschlossene“, „Areligiöse“ und „Atheisten“. Die Zuordnung zu den Glock’schen Religiositätsdimensionen ist insofern interessant, da nur der erste Typus über Erfahrungen/Kenntnisse auf der Ebene des religiösen Wissens, der religiösen Praxis und der religiösen Erfahrung verfügt und evtl. etwas über eine religiöse Ideologie, das Lehrgebäude einer religiösen Tradition und daraus resultierende normative Orientierungen. Bereits bei den „Spirituell Aufgeschlossenen“ wird sowohl der Praxisdimension als auch der Ideologie keine Valenz zugemessen und die Dimension der religiösen Erfahrung als eventuell angenommen. Bei den Typen der „Areligiösen“ und „Atheisten“ werden mit Ausnahme der Ideologie in keiner der Dimensionen Erfahrungen oder Kenntnisse angenommen (Pickel et al., 2019, S. 136). Fasst man nun Konfessionslosigkeit nicht als rein formale Mitgliedschaftskategorie, sondern in ihren vielfaltigen Semantiken, so lässt sich das Phänomen Konfessionslosigkeit wie oben bereits erwähnt auch innerhalb der verfassten Religionsgemeinschaften finden, mit Ausnahme vermutlich eines expliziten Atheismus und/oder einer expliziten Religionsfeindlichkeit. Dies soll am Beispiel der Schweizer Studie „Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens“ (Stolz, Könemann, Schneuwly-Purdie, Engelberger & Krüggeler, 2014) verdeutlicht werden, die im Folgenden mit den Typen der Studie von Pickel et al. in Beziehung gesetzt wird. Auch die Schweizer Studie zielt zur Erfassung und Verdeutlichung auf eine Typenbildung ab, konstruiert diese jedoch unabhängig von der formalen Mitgliedschafskategorie, sondern differenziert zwischen religiösen und stärker säkularen bis hin zu säkularen Einstellungen und Haltungen. Die unten stehende Grafik verdeutlicht die vier Haupttypen mit ihren jeweiligen Subtypen, wobei der Grad institutioneller Religiosität und die Ausprägung von Säkularität auf der vertikalen Achse nach unten hinten stärker wird. Die vier Haupttypen sind: die „Institutionell-Gebundenen“ mit den beiden Untertypen der sogenannten „Etablierten“ und der „Freikirchlichen“, die insgesamt einen Teil von 16,2% ausmachen, der große Typus der so genannten „Distanzierten“ mit den drei Untertypen der „Distanziert-Institutionellen“, der „Distanziert-Alternativen“ und der „Distanziert-Säkularen“, der insgesamt deutlich mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 58,4% umfassen, drittens der Typus der „Alternativen“ und schließlich der Typus der „Säkularen“ mit 10,1% mit den beiden Subtypen der „Indifferenten“ und der „Religionsgegner“.

Abb. 1: Vier Haupttypen der Konfessionslosigkeit (Quelle: Stolz et al., 2014, S. 67)

Setzt man nun diese Typologie mit der Typologie von Pickel et al. (2019) und deren Erfahrungen und Kenntnisse der Glock’schen Dimensionen in Beziehung, so wird deutlich, dass der Typus der „Institutionell-Gebundenen“ für sich steht, und keine Entsprechung zu der Typologie von Pickel et al. findet, was insofern nicht verwunderlich ist, da davon auszugehen ist, dass die formale Kirchenmitgliedschaft oder die Selbsteinschätzung der Religionsgemeinschaft zuzugehören hier am höchsten ist. Dieser Typus zeichnet sich dadurch aus, dass er dem christlichen Glauben und einer kirchlich gebundenen christlichen Praxis im eigenen Leben einen großen Stellenwert zumisst. Die Angehörigen glauben mehrheitlich an die zentralen Theologumena, an einen einzigen, persönlichen Gott, der sich für den Menschen interessiert und an ein Leben nach dem Tod, wenn auch in etwas geringerer Ausprägung. Sie sind ferner davon überzeugt, dass das Leben nur durch Gott und Jesus Christus einen Sinn hat. Die anderen drei Typen finden nun eine Entsprechung zur Typologie von Pickel et al. (2019). Dabei gehören den Subtypen des „Distanzierten“-Typus sowohl Menschen, die formell einer Religionsgemeinschaft angehören, als auch solche, die keine Mitglieder mehr sind, an.[3] Es ist allerdings anzunehmen, dass die formelle Kirchenmitgliedschaft mit zunehmenden Grad der Säkularisierung abnimmt. In diesem Sinne korrespondiert der Subtyp der „Distanziert-Institutionellen“ mit dem Typus der „Individuell-Religiösen“. Inhaltlich lässt sich diese Gruppe dadurch beschreiben, dass sie sich durch die Differenzierung zwischen Religion und religiöser Institution auszeichnet und für sich in Anspruch nimmt, ohne Institutionsbindung religiös sein zu können. Dabei wird durchaus auch – wie an der Entsprechung zu den Glock’schen Dimensionen zu sehen ist – auf Wissens- und Erfahrungsgehalte der vorfindlichen Religionen zurückgegriffen. Religion ist für diese Gruppe ein hohes individuelles Gut, das Menschen in dieser Gruppe aber institutionsungebunden pflegen wollen. Sie verfügen in der Regel über religiöses Wissen, sind oft auch praktizierend und haben religiöse Erfahrungen (Stolz et al., 2014, S. 137; Pickel et al., 2019, S. 137). Vorfindlich ist diese Form eher in West- als in Ostdeutschland (Pickel, 2013, S. 22). Auf diesen Typus trifft in hohem Maße die bekannte Formulierung von Grace Davie „believing without belonging“ zu (Davie, 2002). Das bedeutet, dass Menschen dieses Typus durchaus religiöse und spirituelle Vorstellungen haben und auch Praktiken wie Gebet oder Kirchgang, z.B. anlässlich familiärer Feste, ausüben, aber diese sind nicht sehr zentral ausgeprägt. Der Subtypus der „Distanziert-Alternativen“ weist am ehesten Parallelen zum Typus der „Spirituell Aufgeschlossenen“ bei Pickel et al. auf. Dieser Typus modelliert am stärksten die Entfernung von traditionalen christlich grundierten Formen der Religiosität, und damit auch das Theorem der religiösen Individualisierung, wie es nicht nur von Thomas Luckmann, sondern auch von Hubert Knoblauch, Linda Woodhead und Paul Heelas beschrieben wurde (Luckmann, 1991; Davie, 2002; Hervieu-Leger, 2004; Woodhead/Heelas, 2005; Knoblauch, 2009). In der Typologie von Stolz et al. variiert die Nähe zu religiös grundierten oder eher säkularen Sinndeutungen in erheblichen Maße (Stolz et al., 2014, S. 67), bei Pickel et al. (2019) verfügt der Typus der „Distanziert-Alternativen“ über ein nur geringes religiöses Wissen oder Kenntnis über religiöse Lehrgebäude, keine oder kaum religiöse Praxis und bedingt über religiöse Erfahrung. Bei aller scheinbaren Nähe zu stark individualisierter Religiosität scheint die spirituelle Aufgeschlossenheit zum Teil nicht sehr stark ausgeprägt zu sein und eher dem säkularen Pol zuzuneigen (Stolz et al., 2014, S. 67, S. 75f). Die in jüngerer Zeit in Ostdeutschland beobachtete gewisse Aufgeschlossenheit für transzendente Vorstellungen unter ostdeutschen Jugendlichen, ohne dass diese sich konkretisieren würden oder inhaltlich bestimmbar wären, könnten hier evtl. verortet werden, allerdings auch im nachfolgend beschriebenen Typus (Domsgen, 2014, S. 23f). Nicht areligiös, aber auch nicht religiös ist der Subtypus des „Distanziert-Säkularen“ und damit in gewisser Weise zwischen den Typen des „Spirituell Aufgeschlossenen“ bei Pickel et al. und dem Subtypus „Religiös-Indifferenten“ bei Stolz et al. Dabei weist der „Distanziert-Säkulare“ durchaus noch Nähen zum Sinndeutungssystem Religion auf, und hat ihr nicht völlig den Rücken gekehrt, allerdings sind die Vorstellungen sehr allgemein und vielfach ohne erkenntlich religiösen Bezugspunkt. So finden sich hier Vorstellungen wie der Glaube an ein „kollektives Unterbewusstsein“, eine „universelle Liebe“ oder allgemein an das „Leben“ (Stolz et al., 2014, S. 109). „Distanziert-Säkulare“ üben im Grunde keine religiöse Praxis aus, auch keine alternativ religiöse, eine solche beschränkt sich in der Regel auf Kasualien im Rahmen familiärer Feiern (Stolz et al., 2014, S. 109). Der Subtypus des „Religiös-Indifferenten“ bei Stolz et al. entspricht nun am ehesten dem „Areligiösen“ in der Typologie Pickels et al. (2019). Im Lebenszusammenhang dieses Typus spielt Religion im Grunde keine Bedeutung, weder im Alltag noch in Situationen der Kontingenz. Eine gewisse Differenzierung kann dahingehend vorgenommen werden, dass die „Distanziert-Säkularen“, vergleichbar den „tolerant Konfessionslosen“ in der ersten Typologie von Pickel (2013, S. 22–24), das Phänomen Religion und die Bindung an eine religiöse Überzeugung verstehen und nachvollziehen können, auch wenn sie selbst diese Option für sich ausschließen, während der Areligiöse dem Phänomen Religion an sich bereits fremd gegenübersteht. Naheliegend handelt es sich bei dieser Gruppe um Personen mit nur gering ausgeprägter oder ganz ohne religiös grundierte Glaubensüberzeugungen (Stolz et al., 2014, S. 109–114). Der Unterschied zwischen dem Typus der „Areligiösen“ und dem vierten Typus, den „Atheisten“, besteht nun in der entschiedenen und bewussten Haltung gegenüber Religion im Sinne einer bewussten Ablehnung (vgl. die Kategorie der Religionsgegner in der Studie Stolz et al., 2014). Im Unterschied zum Areligiösen hat der Atheist sich reflektiert im Sinne der Ablehnung mit dem Phänomen Religion auseinandergesetzt und lehnt es aufgrund seiner Überzeugung ab, während der Areligiöse oder Religionslose mit dem Phänomen vielleicht nie in Berührung gekommen ist. Aber auch Areligiöse oder Säkulare haben nun jedoch keineswegs keine Glaubensüberzeugungen, nur eben keine religiösen. Dies zeigt sich in Äußerungen wie z.B.: „Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an den Menschen. Trotz allem, was geschieht […]. Ich glaube, trotzdem, dass es etwas im Menschen gibt, sein Gewissen, wenn man so will, welches die Menschheit voranbringt“ (Karine 68, konf.los, Stolz et al., 2014, S. 110) oder „Ich brauchte eine Zeremonie, aber keine religiöse Zeremonie.“ (Gustave 30, konf.los, Stolz et al., 2014, S. 111). Man glaubt nicht nur an den Menschen, sondern auch an die Natur, die Evolution oder an eine ausgleichende Gerechtigkeit (Stolz et al. 2014, S. 111). Verschiedentlich zeigt sich auch fast so etwas wie eine leichte Wehmut „Ich wünschte, ich wäre gläubig, glaub ich.“ (Könemann, 2002). Hinsichtlich der Sozialstruktur bestätigt sich für Westdeutschland bzw. die Schweiz das Zusammenspiel von Urbanität, hoher Mobilität, Veränderung traditionaler Bindungen (verbunden mit dem Wegfall sozialer Kontrolle), Anonymität und Individualität als Kombination von Faktoren, die das Risiko des Abbruchs der Kirchenbindung durch Kirchenaustritt in hohem Maße in sich tragen und zu einer „erworbenen“ Konfessionslosigkeit im Unterschied zu der (inzwischen) „ererbten“ Konfessionslosigkeit in Ostdeutschland beiträgt. Allerdings findet sich in Ostdeutschland die größte Gruppe der Konfessionslosen mit mittleren formalen Bildungsabschluss (Pickel 2013, S. 17). Angesichts der Akzelerationsprozesse einer mehr und mehr ausfallenden religiösen Sozialisation wird sich dieser Unterschied vermutlich im Laufe der kommenden Jahre stetig ausgleichen.

2 Zur Problematik und Unschärfe eines Begriffs

Der Blick auf die Beschreibung des Phänomens Konfessionslosigkeit verdeutlicht eindrücklich die semantische Breite des Begriffs, die ihm einerseits zum Vorteil gereicht, andererseits aber auch die Phänomenbeschreibung nicht einfacher macht. Der Vorteil liege – so Michael Domsgen – darin, dass „sich damit eine grundlegende Tendenz schlagwortartig beschreiben lässt, ohne sie damit zugleich inhaltlich zu verengen oder hinsichtich des Selbstverständnisses vieler Konfessionsloser übergriffig zu werden.“ (Domsgen, 2014, S. 25). Dem ist durchaus zuzustimmen, insbesondere hinsichtlich der Erfassung einer Vielfältigkeit mit einem Begriff, zugleich liegt darin aber auch in gewisser Weise eine Tücke. Denn zum einen wird der Begriff den Selbstbeschreibungen der Menschen nicht gerecht, auch denen nicht, die sich noch als religiös bezeichnen, denn diese definieren sich ja gerade nicht mehr über institutionelle Zugehörigkeit bzw. deren Ablehnung, vor allem aber wird er denjenigen nicht gerecht, die sich als areligiös, religionslos bzw. säkular bezeichnen. Ob der Begriff Konfessionslosigkeit wirklich nicht übergriffig ist, wie Domsgen meint, ist an dieser Stelle zu bezweifeln, macht er doch eindrücklich deutlich, dass allen verwendeten Begrifflichkeiten zur Beschreibung des Phänomens wie Konfessionslosigkeit, Religionslosigkeit, religiös Indifferente, Konfessions- und Religionsfreie, Agnostiker oder „Nones“ (Linda Woodhead) gemeinsam ist, dass der Referenzpunkt nach wie vor die Religion ist und alle Begrifflichkeiten letztlich doch – wenn auch in einer negativen Absetzung – auf diese bezogen bleiben. Diesen Bezug jedoch lehnen säkular lebende Menschen gerade ab. Zudem suggeriert die Gegenüberstellung von Religion und Religionslosigkeit (Nonreligion) eine klarere Unterscheidung zwischen den beiden Größen als in der Realität existiert. Die oben vorgenommene Beschreibung der Typen macht die Schwierigkeit der Bestimmung von Religion und Religiosität ja sehr deutlich. Aus diesem Grund und in dem Bemühen, einen Begriff zu finden, der sich nicht über Abgrenzung oder Bezugnahme auf Religion gründet, existieren inzwischen mehrere Vorschläge für andere Begrifflichkeiten (Taves, 2018), wie z.B. der Vorschlag von Lois Lee und Stephen Bullivant (2016) von „existential cultures“ zu sprechen, oder den Begriff der „Weltanschauung“ (worldview) wiederaufzugreifen (Droogers & van Harskamp, 2014), wie dies im Umfeld der „Worldviews Research Group“ in Belgien geschieht, und der durch die so genannten sechs „Big Questions“ (Vidal, 2008) operationalisiert wird. Sie lauten: (1) What is? (ontology), (2) What is true and what is false? (epistemology), (3) What is good and what is evil? (axiology), (4) How should we act? (praxeology), (5) Where does it all come from? (explanation), (6) Where are we going? (prediction). In engem Zusammenhang mit diesen „BQ“ wird auch der Begriff des „Meaning System“ (Park & Folkman, 1997) diskutiert und zwischen „Global Meaning System“ (GMS) und „Situational Meanings“ (SM) unterschieden. Zu erwähnen sind ferner die Forschungen von Tatjana Schnell zur existentiellen (Lebens-)Sinnforschung[4] und der Entwicklung verschiedenster Fragebogeninstrumente, die in empirischen Untersuchungen getestet und evaluiert wurden (z.B. Schnell, 2020, 2021). Auf Seiten der Praktischen Theologie liegt wie bereits erwähnt ein Vorteil im Begriff der Konfessionslosigkeit darin, dass er aufgrund seiner Uneindeutigkeit nach wie vor erlaubt, berechtigterweise von einer religiösen Ansprechbarkeit zumindest bei einem Teil konfessionsloser Menschen auszugehen. Mit der expliziten Auseinandersetzung mit dem Phänomen Konfessionslosigkeit, wie sie in jüngster Zeit in den Fokus (praktisch-) theologischer Aufmerksamkeit gerückt ist, richtet sich die Aufmerksamkeit allerdings innerhalb der Semantik stärker auf den Aspekt der Religionslosigkeit bzw. den der Säkularität.[5] Darin liegt ein qualitativer Unterschied, denn es geht um praktisch-theologische Reflexionen und ggf. Handlungsorientierungen auf bzw. um die Herausforderung religiöser Bildung durch eine grundlegend säkulare Lebensweise. Die Zahl derer, die innerhalb der Gruppe der Konfessionslosen gelegentlich noch religiöses Interesse, religiöse Vorstellungen oder auch Praktiken aufweisen, wie etwa die „Individuell Religiösen“ oder „Spirituell Aufgeschlossenen“, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Konfessionslosen säkular lebt und eine große Distanz zu Religion aufweist. Das machen z.B. Einschätzungen zu subjektiver Religion deutlich. So sagen im Jahr 2012 in Westdeutschland nur wenig mehr als 10% der Konfessionslosen, dass sie sich für einen religiösen Menschen halten, in Ostdeutschland liegt die Zahl unter 5% (Pickel, 2020). Säkularität bedeutet nicht, dass Diskussionen über Religion grundsätzlich unerwünscht sind oder als uninteressant angesehen werden, aber Kommunikation über Religion ist nicht zugleich religiöse Kommunikation, vor allem aber ist Kommunikation über Religion nicht gleichbedeutend mit dem Wunsch nach religiöser Kommunikation. In diesem Sinne bestätigten die Interviewpartner*innen der Schweizer Studie häufig, dass das Interview interessant und anregend gewesen sei, aber letztlich auch der einzige Auslöser, sich mit dem Thema Religion überhaupt auseinanderzusetzen. Dabei wurde dieser Auslöser von außen durch die Studie an sie herangetragen. Religion hat für säkulare Menschen folglich eine absolut nachgeordnete Bedeutung, wenn sie denn überhaupt noch eine Bedeutung hat. Wie Gert Pickel (2013) festgestellt hat, wird zudem das Verhältnis zu Religion und religiösen Menschen seitens säkular lebender Menschen umso entspannter, je weniger das Gefühl auftaucht, missioniert zu werden. Mit dem Phänomen der Konfessionslosigkeit in der Semantik von Säkularität stellt sich dementsprechend für die (Praktische) Theologie noch einmal eine eigene Herausforderung, denn sie muss auch damit rechnen, dass es in der säkularen Existenzweise kein Interesse an Religion und u.U. auch kaum Interesse, etwas über die Gründe zu erfahren, warum religiöse Menschen religiös sind, gibt.

3 Christentum als Stil – Christoph Theobald

Mit dem Ansatz „Christentum als Stil“ legt der deutsch-französische Fundamentaltheologe Christoph Theobald einen Ansatz vor, der die Moderne und den mit ihr einhergehenden sozialen Wandel produktiv für die Theologie zu verarbeiten sucht, der vor allem aber einen Ansatz darstellt, religiöse und säkulare Lebenswelt so in ein Verhältnis zueinander zu setzen, dass Säkularität in ihrer Radikalität anerkannt wird und dennoch eine Begegnung zwischen religiöser und säkularer Lebenswelt ohne wechselseitige Vereinnahmung möglich ist. Den praktisch-theologischen Anschlussmöglichkeiten wird nach der Skizzierung des Ansatzes nachgegangen.[6] Ausgangspunkt für Theobalds Überlegungen ist die gegenwärtige Situation der Säkularisierung, De-Christianisierung und De-Institutionalisierung, die er im Anschluss an Danièle Hervieu-Léger als eine radikale Exkulturation, als ein „Auszug des Christentum aus der Gesellschaft“ (Theobald 2012, S. 82) bezeichnet. Diese Exkulturation bezieht sich zum einen auf den kulturellen Bereich, indem sich die über Jahrhunderte hinweg entstandene Amalgamierung von Religion und Kultur, das „katholische[n] Webmuster[s]“ (nach Theobald, 2012, S. 87f) der profanen Kultur auflöst, mit der die „Fähigkeit zur Symbolproduktion“ (zitiert nach Theobald, 2012, S. 87f), einhergeht. Zum anderen nennt er die institutionelle Exkulturation, die sich im Wegbrechen der institutionellen Stützen und vor allem im „Aufstieg der ‚Selbstverwirklichung‘ zum zentralen Wert in einer Gesellschaft“ zeige (2012, S. 87). Theobald sieht diese Exkulturation so radikal, dass er danach fragt, ob nicht „wir – wie die ersten Christen – für unseren Glauben um Gastfreundschaft werben müssen?“ (Theobald, 2018, S. 10) Diesen radikalen Wandel, „der die letzten kulturellen Stützen der klassischen Struktur des Katholizismus wegbrechen lässt“ (Theobald, 2012, S. 88), deutet Theobald nun jedoch nicht negativ, sondern sieht darin eine radikale Chance des Christlichen, zu dem ihm Eigenen zu kommen. Es ginge nicht um die Verbesserung der eigenen Evangelisierungsstrategie (82), sondern wahrzunehmen, „in welcher Hinsicht die heutige gesellschaftliche Situation eine wirkliche Chance für das Evangelium darstellt oder einen Kairos (sic!) […], [der] uns auch und vor allem unbekannte Facetten des Evangeliums Gottes entdecken lässt“ (2012, S.82). Es ginge darum zu erkennen, „dass […] etwas Neues im Entstehen (sic!) begriffen ist, und zwar innerhalb [der Kirche, JK] ihrer selbst und außerhalb[?]“ (2012, S. 88f). Drei wesentliche Elemente kennzeichnen davon ausgehend den Ansatz: Der Primat der Glaubenspraxis vor der Doktrin als dem Zusammenspiel von Form und Inhalt christlicher Botschaft, Theobald greift hier auf den Stilbegriff bei Merleau-Ponty zurück (Theobald, 2014, S. 212), auf den von ihm so benannten „Jedermann-Glauben“, und in der inhaltlichen Bestimmung des Christlichen als „Gastfreundschaft“. Zum ersten: Insofern für Theobald der Frohbotschaft eine prinzipielle Relationalität zu eigen ist, gibt es für ihn keine Verkündigung ohne die Einbeziehung des Adressaten und damit verbunden auch der spezifischen Situation, in der/die Andere steht (Theobald, 2014, S. 213). Dieser konstitutionelle Situationsbezug kehrt „die übliche, vom Verkünder zu Adressaten laufende, asymmetrische Bewegung um und macht das Hören des Gotteswortes durch den Verkünder von seiner geistgewirkten Fähigkeit abhängig, das, was sich im möglichen Adressaten und seiner Geschichte abspielt, zum Ausgangspunkt seines eigenen Hörens und seiner Verkündigung zu machen.“ (2014, S. 213) Theobald spricht in diesem Zusammenhang auch von der Interpretationskompetenz (2018, 88) der/des Anderen, der Fähigkeit, das je eigene Leben zu deuten und in einen Interpretationshorizont zu stellen, die es unbedingt zu achten und zu respektieren gilt. Den Vermittlungsprozesses beschreibt Theobald mit dem Begriff des „Stils“, wie er bei Merleau Ponty als „Kennzeichen einer Art und Weise, die Welt zu bewohnen“ (ebd.) charakterisiert ist. Dieser Stil bestimmt sich durch drei Charakteristika: erstens durch die einzigartige Gestaltungskraft des/der Autor*in, zweitens als relationales Begegnungsgeschehen und drittens durch seinen Vollzug in der Welt (2014, S. 214), man könnte auch sagen: in der jeweiligen Situation. Damit steht bei diesem Stil die Praxis des/der Autor*in im Vordergrund. Dieses Verständnis von Stil schreibt Theobald nun dem Christentum als „Wesensbestimmung“ ein (2014, S. 212). Das Proprium des Christlichen liegt so nicht vorrangig „auf der Ebene der Glaubensinhalte,“ sondern vielmehr auf der Ebene der gelebten Praxis des Geglaubten, findet seinen Ausdruck in den konkreten Lebensweisen (so auch Kreutzer, 2018, S. 92): „Gerade diese innere Verbindung [von Inhalt und Form, JK] verweist uns an das ästhetische Prinzip allen Stils: die mehr oder weniger große Konkordanz (sic!) zwischen dem Inhalt und der Form – ein Prinzip, das ja nicht nur das ästhetische Urteil über ein Kunstwerk, sondern auch letztendlich das philosophisch-theologische Urteil über die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens bestimmt.“ (Theobald, 2014, S. 214) Das zweite Element ist das von Theobald so bezeichnete Konzept des „Jedermann-Glaubens“ (Theobald, 2018, S. 78–88), mit dem Theobald eine radikale Differenzierung zwischen „Glauben“ und „religiösem Glauben“ einzieht, Theobald spricht hier auch von „Lebensglauben“. Dieser ist ein grundlegend anthropologisches Konstituens, das jedem Menschen zukommt (2018, S. 83) und unabhängig von jedem religiösen Glauben. Er ist der Glaube an das Leben, ohne den ein Leben als Leben nicht möglich ist (2013, S. 104). Dieser Lebensglaube beschreibt ein Grundvertrauen in das Leben, das dem Menschen aufgrund des vorgängig in ihn gesetzten Vertrauens der Anderen vorausgeht und der sich in der Begegnung mit dem*r anderen immer wieder neu aktualisiert, aber immer vom Menschen selbst vollzogen werden muss: „Es sind immer Andere, die diesen zum Leben notwendigen Akt elementaren Glaubens in uns erzeugen, ohne allerdings diesen Lebensakt an unserer Stelle setzen zu können.“ (2018, S. 86). Dieser Lebensglaube muss – so Theobald – nicht zum Gottglauben und erst gar nicht zum Christusglauben werden, und gleichzeitig ist es dieser Lebensglaube, der zum existentiellen Anknüpfungspunkt zwischen säkularen und religiösen Menschen wird (vgl. dazu auch Feiter, 2019). Das dritte Element des Ansatzes „Christentum als Stil“ ist schließlich die inhaltliche Bestimmung des Christlichen als Gastfreundschaft. Theobald nutzt diesen Begriff bewusst in Übersetzung des Begriffs der „Heiligkeit“, da dieser unter heutigen säkularisierten, entchristianisierten Bedingungen nicht mehr verständlich sei (Theobald, 2014, S. 216). Mit dem Begriff der Gastfreundschaft (philoxenia), der ihm auch aufgrund des biblischen Befundes (Hebr 13,2) angemessen erscheint, geht es ihm darum, den „elementaren humanen Hintergrund des christlichen Lebensstils“ (2014, S. 216) stark zu machen und zugleich einen verstehbaren und verständlichen Anknüpfungspunkt für nicht religiöse Menschen zur Verfügung zu stellen. Kern dieser Gastfreundschaft ist ihre Unverzwecktheit, ihre Unbedingtheit. Das stilistische Spezifikum ist die gratuité, „das jeder Strategie abholde ‚Umsonst‘ (gratuité) solcher gastfreundlichen Heiligkeit“ (2014, S. 216). Die besondere Pointe des Theobald’schen Ansatzes besteht nun darin, dass die unverzweckte Gastfreundschaft nicht nur jeder Strategie abhold ist, und sie darin „den Gastgeber in einen ‚Gast‘ des Gastes“ (2014, S. 216) verwandelt. Innerhalb der Gastfreundschaft wechseln zudem die Rollen, wodurch die der Gastfreundschaft eingeschriebene Asymmetrie in eine reziproke – wechselnde Asymmetrie (Feiter 2002, S. 264) verwandelt wird. Darüber hinaus wird auch nicht vorausgesetzt, dass der/die andere sich zum Gottglauben bekehrt: Vielmehr wird der Gastgeber zum ‚Gast‘ des Gastes und zwar auch des Gastes, der „nach menschlichen Ermessen nie Jünger Jesu wird und auch nie der Kirche angehören wird (sic!).“ (2014, S. 216). Damit wird die Unterscheidung zwischen christlich und nicht-christlich unterlaufen, denn es geht darum, den anderen überhaupt als Glaubenden anzuerkennen: „Die bloße Unterscheidung zwischen christlicher und nichtchristlicher Existenz greift dann aber zu kurz, weil der Andere nicht nur Nichtchrist ist, sondern als Anderer ein ‚Glaubender‘, der wie jeder Mensch dank eines elementaren Vertrauensvorschusses lebt […]“ (2014, S. 216)

4 Praktisch-theologische Schlussfolgerungen

Das Besondere des Theobald’schen Ansatzes besteht also darin, dass die Begegnung zwischen ‚Evangelium und Leben‘ nicht dergestalt sein muss, dass sie zu einer Bekehrung oder Konversion führen muss oder sogar soll, vielmehr setzt die Begegnung vorgängig zu jedem religiösen Glauben an dem „Jedermann-Glauben“ an, jenem Lebensglauben, der jedem Menschen zukommt, ohne den das Leben nicht gelebt werden kann (Theobald, 2012, S. 104). Theobald greift hier auf eine „Relecture“ – wie er das nennt – der biblischen Erzählungen zurück, insbesondere auf die sogenannte „Figur der Zufallsbegegnungen“ (2012, S. 105) im jesuanischen Handeln, Situationen, in denen Jesus „zufällig anderen auf seinem Weg begegnet“. Die biblischen Erzählungen dieser Begegnungen zeichnen sich nun gerade dadurch aus, dass in nicht wenigen dieser Begegnungen die Menschen einen Zugang zu sich selbst finden, zu ihrem eigenen Leben finden und ihr Lebensglaube gestärkt wird, und sie verdeutlichen auch die Reziprozität der Begegnungen, wenn auch Jesus sich durch die Begegnung mit der/dem Anderen berühren lässt. Die Texte machen aber vor allem deutlich, dass mit der Begegnung nicht zugleich unmittelbar der Ruf in die Nachfolge verbunden ist (vgl. etwa Lk 8, 40-52; vgl. dazu auch Feiter, 2019), anders formuliert, Keine Konversion zu einem Gottglauben oder sogar Christusglauben. Theobald selbst formuliert das folgendermaßen:: „Eine aufmerksame Lektüre dieser Texte zeigt uns, dass nicht wenige Menschen, die Jesus begegnen, Zugang zu ihrem Menschsein bekommen, ohne zugleich seine Jünger zu werden (sic!)“ (2012, S. 104). Im Vordergrund steht also nicht der religiöse Glaubensakt, sondern die Stärkung des Lebensglaubens, das vorgängige und immer wieder zu aktuierende Vertrauen in den/die Andere*n und in sein/ihr Leben. Die Kirche übt in diesem Sinne für Theobald das pastorale Dienstamt Jesu dann aus, „wenn sie sich für jede und jeden interessiert, die unerwartet auftauchen, wenn sie die Einzelnen in ihrer Einzigartigkeit und genau an dem Punkt ihres Lebensweges respektiert, ohne ein Projekt für sie zu haben“ (2012, S. 105). Das „Christliche“ im Theobald’schen Ansatz ist also weniger propositional angelegt, sondern fußt vor allem auf der Umsetzung des Geglaubten in die Praxis, anders formuliert: Die materialen Gehalte stellen die Motivation für die Praxis, das Handeln dar. Das „christliche Handeln“ wird also dadurch zu einem christlichen Handeln, dass es insofern christlich motiviert ist, als das Handeln im Horizont der motivationalen Gründe und den dahinterstehenden materialen Gehalten gedeutet wird. Mit motivationalen Gründen sind hier solche Gründe gemeint, „die tatsächliche Veranlassungen und Motive zu einer Handlung bzw. zur Befolgung einer gerechtfertigten Norm darstellen“ (Breul, 2015, S. 217). Das bedeutet, dass den motivationalen Gründen hier eine starke normative Kraft zukommt, indem sie das Handeln aus der (christlichen) Motivation und aufgrund der hinter dieser Motivation liegenden und die Motivation steuernden materialen Gehalten und ethischen Maximen steuern.

5 Konkretionen

Verschiedene Orte und Handlungsfelder lassen sich nun ausmachen, diese Idee des „Christentums als Stil“ im Kontext einer sich säkularisierenden Gesellschaft durchzuspielen, so hat beispielsweise Jan Hermelink (2011, S. 20) zu Recht nach dem gemeinsamen Gesprächspunkt, dem gemeinsamen „Sendungsauftrag“ zwischen religiösen und religionslosen Menschen gefragt. Hermelink macht in erster Linie eine gemeinsame gesellschaftspolitische Zielsetzung wie z.B. gesellschaftliche Integration und diese befördernde Werte aus. Die Frage, wie wir auf Zukunft hin leben wollen, ist sicher die entscheidende Frage, über die sich Religiöse und Säkulare miteinander verständigen können müssen. Anschlussmöglichkeiten liegen von daher im Verhältnis von christlicher/kirchlicher Praxis und Zivilgesellschaft oder in Überlegungen zu einer öffentlichen Theologie (Könemann et al., 2015; 2016, so auch Kreutzer, 2016a). Im Folgenden soll jedoch am Beispiel der freien kirchlichen Schulen als Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft im Feld der formalen Bildung der Ansatz „Christentum als Stil“ verdeutlicht werden (vgl. dazu Könemann, 2019, S. 227–258, bes. S. 252–255). Das Beispiel mag auf den ersten Blick vielleicht etwas widersprüchlich erscheinen, da kirchliche Schulen doch dezidiert Orte kirchlichen Handelns sind, soziologisch gesprochen, christlich „geframt“ (Goffmann, 1994; Entman, 1993), so z.B. durch den Namen der Schule, der kenntlich macht, dass es sich hier um eine bekenntnisorientierte katholische Schule handelt, durch explizit religiöse Vollzüge wie liturgische Feiern oder Projekte oder einfach dadurch, dass man weiß, dass es sich um eine kirchliche Schule handelt.[7] Da sie zugleich Orte des formalen Bildungsbereichs sind und diese – wie das EKD Papier zur Konfessionslosigkeit (2020, S. 21) ja auch explizit formuliert – ja Orte sind, an denen am ehesten religiöse wie säkular lebende Menschen zusammentreffen, kann auch für die kirchliche Schule angenommen werden, dass hier alle Semantiken von Konfessionslosigkeit vorzufinden sind, zumal inzwischen hinlänglich bekannt ist, dass sie nicht vorrangig aufgrund ihres religiösen Charakters gewählt werden, sondern wegen der ihnen unterstellten Qualität und der gleichzeitigen Annahme einer besonderen Atmosphäre, eines besonderen „Geistes“, der sie auch ausmacht (Gruehn & Koinzer, 2019; Koinzer, 2015). Kirchliche Schulen sind nun zwar allein aufgrund ihres Status als kircheneigene Schulen explizit religiös geframt, zudem zeichnen sie sich durch eine ganze Reihe explizit religiöser Vollzüge wie verschiedene Formen von Liturgien oder aber auch die Einrichtung von Schulpastoral aus. Wird allerdings nach dem gefragt, was die Schule als christliche Schule ausmacht, so stehen in der Regel nicht die expliziten religiösen Formen und Vollzüge im Vordergrund, zumal viele Schüler*innen zu diesen auch nur sehr schwer einen Zugang finden, sondern vielmehr das, was vielfach mit dem besonderen „Geist“, mit der Atmosphäre der Schule beschrieben wird, man könnte auch sagen das, was mit dem „Stil“, der Art und Weise die Welt, in diesem Falle die Schule zu bewohnen, beschrieben wird. Dieser „Stil“ wird oft als der Umgang miteinander qualifiziert, exemplarisch äußerte einmal ein*e Schüler*in einer kirchlichen Schule sinngemäß: „Hier steht kein Kind länger verloren in der Pausenhalle rum, ohne dass nicht jemand sich seiner annimmt.“ Das „Christliche“ aktuiert sich also analog zum Theobald’schen Ansatz nicht vor allem in den Glaubensinhalten also weniger in der Doktrin als vielmehr in der Praxis, im Handeln der Akteure und Akteurinnen in der Schule, im konkreten Alltag der Schule. Versteht man Praxis im Sinne von Hannah Arendt als „creare“ als schöpferischen Akt, ist mit diesem zudem etwas Neues, einen Anfang machen, verbunden (Arendt, 2013; vgl. dazu auch Wendel 2016, S. 134). Das Christliche vollzieht sich dementsprechend dadurch, dass etwas entsteht, dass sich im Theobald’schen Sinne ein Begegnungs- und Beziehungsgeschehen ereignet. In der Praxis ereignet und geschieht das Christliche und wird erleb- und erfahrbar und überschreitet in diesem Tun die Grenzen des Religiösen, wenn es in erster Linie darum geht, dass die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen einen Zugang zu sich finden, in ihrem Glauben an das Leben gestärkt werden (vgl. dazu auch Trocholepczy, 2019). Das Christliche in dieser Weise als Praxis, als Lebensweise zu bestimmen, verweist in hohem Maße auf die handelnden Personen, die an einer kirchlichen Schule arbeiten und dieses in und aus einer christlichen Motivation und Haltung tun. Wie oben bereits angedeutet wird damit die Praxis, das Handeln über die Motivation, aus der heraus gehandelt wird, als ein christliches Handeln bestimmt, die Motivation wird somit zur Begründungsstruktur des Handelns, dem eine starke normative Kraft zukommt. Dementsprechend konstituiert sich das Christliche einer Schule nicht nur über von außen vorgegebene normative Vorgaben und das „framing“, sondern im Wesentlichen über die Motivation der handelnden Akteure, die sozusagen mit ihrer Praxis Zeugnis des (christlich) Geglaubten ablegen sowohl gegenüber religiösen wie säkularen Mitgliedern des Schulsystems. Was bedeutet dieses nun aber in einer Situation, in der längst nicht mehr alle Lehrer*innen, um die es ja als die entscheidenden Vermittlungspersonen geht, ein christliches Selbstverständnis mitbringen und dieses als motivationale Grundlage ihres Handelns betrachten? Dieses Faktum ist ja z.B. in Ostdeutschland eher die Regel denn die Ausnahme, aber nicht auf Ostdeutschland beschränkt. Grace Davie hat im Zusammenhang ihrer religionssoziologischen Forschungen den Gedanken der „vicarious religion“ (Davie, 2007), der „stellvertretenden Religion“, entwickelt. „Vicarious religion“ meint bei Davie, dass wenige (christlich) religiöse Menschen sozusagen stellvertretend für die anderen das Christliche mit ausüben, die dieses nicht können oder wollen. Dieser Gedanke lässt sich nun auch auf die christlich-kirchliche Schule übertragen, in der auch heute schon alle Semantiken der Konfessionslosigkeit vorzufinden sind, auch bei formaler Kirchenmitgliedschaft. Das Christliche konstituiert sich in diesem Gedankengang darüber, dass in der Schule diejenigen, die sich als praktizierende Christen verstehen und die auf Grundlage ihrer motivationalen Gründe das Christliche verwirklichen, dieses sozusagen stellvertretend für die anderen tun und dadurch, das Handeln in der Schule als Ganzes als Christliches formen und auch „framen“. Das bedeutet ferner, dass sich die Praxis als Praxis von religiösen und nicht-religiösen Akteuren nicht unterscheiden, der „Stil“ bleibt der gleiche, der Unterschied liegt jedoch in der jeweiligen Begründungsstruktur der Praxis, die für die einen christlich ist und für die anderen aus einem anderen Sinndeutungshorizont oder mittels einer anderen Weltanschauung motiviert ist. Damit handeln auch die, die sich selbst nicht als christlich verstehen, wenn sie im Sinne der über die Akteure hergestellten (christlichen) Schulkultur handeln, im Sinne christlicher Gehalte, ohne dass sie selbst christlich sind oder sich so verstehen müssen. Dieses entlastet sowohl Schulträger als auch die Lehrer*innen vom Handlungsdruck, christlich sein oder werden zu müssen und zugleich ist ein entscheidender Anknüpfungspunkt zwischen religiösem und säkularem Lebensentwurf gegeben.

6 Schluss

Mit dem Ansatz des Christentums als Stil von Christoph Theobald wurde ein Ansatz vorgelegt, der an der radikalen Existentialität der frohen Botschaft ansetzt, der es zunächst jenseits jeder religiösen Existenz um den Menschen, sein Leben können und die Möglichkeit seines gelingenden Lebens geht (Feiter, 2012, S. 25). Damit geht es auch um das, was Theobald mit dem Lebensglauben oder dem Jedermann-Glauben beschrieben hat: in den Anderen (immer wieder) das vorgängige Vertrauen zu setzen und diesen zu stärken. Das geschieht in der Begegnung und in einem Beziehungsgeschehen, und zwar insofern, als Menschen mit ihrer Lebenspraxis Zeugnis ablegen von dem, was sie glauben. In diesem Begegnungs- und Beziehungsgeschehen, das sich immer in einer konkreten historisch-kulturellen Situation vollzieht, eröffnet sich der Raum für das Evangelium, es ereignet sich mehr als dass es verkündet wird. Oder besser: Es wird in und durch die je eigene Lebenspraxis verkündet. Dieses Verständnis lässt Anschlussmöglichkeiten an die vielfältigen Semantiken des Phänomens Konfessionslosigkeit zu; es anerkennt zudem, dass säkular lebende Menschen u.U. kein religiöses Interesse haben, oder wenn sie interessiert sind, vielleicht eher an der kulturellen denn der religiösen Seite von Religion interessiert sind. Lässt sich die Praktische Theologie darauf ein und anerkennt sie, dass – das Bild der Gastfreundschaft Theobalds noch einmal aufgreifend – in der radikalisierten Moderne und der ihr eigenen Säkularität die Rollen zwischen Gastgeber und Gast wechseln, und dass innerhalb der Beziehung zwischen dem religiösen und säkularen Menschen auch die Asymmetrien reziprok sind, dann wird sich ihr Fokus zukünftig öffnen und noch stärker über den kirchlichen Binnenraum hinausgehen als dies derzeit bereits der Fall ist. Ferner eröffnet sich mit dem Ansatz für alle Handlungsfelder, pastorale wie religionspädagogische, der Blick auf das Zueinander von Form und Inhalt, auf das Verhältnis von gelehrter und gelebter Religion und die etwaigen Verschiebungen, die dieses hinsichtlich des Phänomens der Säkularität erfährt. Für die Religionspädagogik rückt zudem noch intensiver als derzeit die Notwendigkeit, über Bedingungen und Möglichkeiten einer religiösen Literalität für Konfessionslose nachzudenken, in den Mittelpunkt. Damit können Begegnungsräume entstehen, die – so sie von Unverzwecktheit und Absichtslosigkeit geprägt sind – Neues entstehen lassen können. Denn: „Entscheidend ist nicht, ob diese oder jene Gestalt der Kirche heute bewahrt werden kann, entscheidend ist, ob das Evangelium heute als die Quelle entdeckt werden kann, aus der Leben entsteht.“ (Müller, 2012, S. 11)

Literaturverzeichnis

Bullivant, S/Lee, L. (2016). The dictionary of atheism. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi. org/10.1093/acref/9780191816819.001.0001

Breul, M. (2015). Religion in der politischen Öffentlichkeit. Zum Verhältnis von religiösen Überzeugungen und öffentlicher Rechtfertigung. Paderborn: Schöningh.

Davie, G. (2007). Vicarious Religion: A Methodological Challenge. In N. Ammerman (Hrsg.): Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives (S. 21–35). Oxford: Oxford Unversity Press.

Davie, G. (2002). Europe: The Exceptional Case: Parameters of Faith in the Modern World (Sarum Theological Lectures). London: Darton, Longman + Todd.

Domsgen, M. (2014). Konfessionslosigkeit. Annäherungen über einen Leitbegriff in Ermangelung eines besseren. In M. Domsgen & D. Evers (Hrsg.), Herausforderung Konfessionslosigkeit. Theologie im säkularen Kontext (S. 11–27). Leipzig: Evang. Verl.-Anst.

Droogers, AF/van Harskamp, A. (2014). Methods for the study of religious change: From Religious Studies to Worldview Studies. London: Equinox.

Entman, R. (1993). Framing: Towards a Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43(3), S. 51–58.

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) (2020). Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit. Aufgaben und Chancen. Ein Grundlagentext der Kammer für Bildung und Erziehung, Kinder und Jugend der EKD. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.

Feiter, R. (2002). Antwortendes Handeln. Praktische Theologie als kontextuelle Theologie (Theologie und Praxis 14), Münster: Lit.

Feiter, R. (2019). Die Ernte ist groß ... Zugänge zur pastorale d'engendrement. εύangel. Magazin für missionarische Pastoral 1/2019 = urn:nbn:de:0283-euangel1-2019_7. [Zugriff: 12.02.2021]

Fowid (2019). Konfessionsfreie in Großbritannien mit stetigem Zuwachs. URL: https://fowid.de/meldung/konfessionsfreie-grossbritannien-mit-stetigem-zuwachs [Zugriff 26.01.2021]

Glock, C. Y. (1969). Über die Dimensionen der Religiosität. In: Matthes, J. (Hrsg.), Kirche und Gesellschaft. Einführung in die Religionssoziologie II, (S. 150-169) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Goffman, E. (1974). Frame Analysis. New York: Harvard University Press.

Gruehn, S./Koinzer, T. (2019). Gesellschaftliche Funktionen privater katholischer Schulen. Programmatik und empirische Befunde. In: Könemann, J./Spiekermann, D. (Hrsg.), Katholische Schulen. Herausgeforderte Identität (GER 14) (S. 39–60). Paderborn: Schöningh.

Hermelink, J. (2011). Response zum Vortrag „Mission angesichts religiöser Indifferenz“. In VLKD (Hrsg.), 25 Jahre Gemeindekolleg - Symposium „MissionArt“ (S. 18-25). Hannover.

Hervieu-Léger, D. (2004). Pilger und Konvertiten. Religion in Bewegung. Würzburg: Ergon-Verl.

Knoblauch, H. (2009). Populäre Religion. Frankfurt/New York: Campus.

Könemann, J. (2020). Konfessionslosigkeit und ihre Bedeutung für die (Pastoral-)Theologie. ZPTh, 40. Jahrgang, S. 21–33.

Könemann, J. (2019). Das Katholische katholischer Schulen. Überlegungen zu einer anderen Art der Bestimmung des Propriums. In Dies. & D. Spiekermann (Hrsg.), Katholische Schulen. Herausgeforderte Identität (GER 14) (S. 227–258). Paderborn: Schöningh.

Könemann, J. (2016). Theologie, Kirche und Öffentlichkeit. Zum Öffentlichkeitscharakter von Religionspädagogik und religiöser Bildung. In J. Könemann & S. Wendel (Hrsg.), Religion, Öffentlichkeit, Moderne: Transdisziplinäre Perspektiven (S. 129–152). transcript Bielefeld: transcript.

Könemann, J./Meuth, A.-M./Frantz, C./Schulte, M. (2015). Religiöse Interessenvertretung. Kirchen in der Öffentlichkeit – Christen in der Politik. Paderborn: Schöningh. Könemann, J. (2002). „Ich wünschte, ich wäre gläubig, glaub‘ ich“. Zugänge zu Religion und Religiosität in der Lebensführung der späten Moderne. Opladen: Leske + Budrich.

Koinzer, T. (2015). Die Frage des Propriums. Anspruche und Herausforderungen christlich-konfessioneller Privatschulen als ‚gute‘ Schulen und Orte ‚gelebten Glaubens‘. In M. Kraul (Hrsg.), Private Schulen (S. 107–121). Wiesbaden: Springer VS.

Kreutzer, A. (2018). Theologische Vitalisierung durch Säkularisierung? Produktive Aufnahmen sozialen Wandels in der christlichen Theologie der Gegenwart. In S. Müller & W. Sander (Hrsg.), Bildung in der postsäkularen Gesellschaft (S. 81–106). Weinheim, Basel: Beltz.

Kreutzer, A. (2016). Stil, Gastfreundschaft und Bildung. Präsenzweisen des Christentums unter entchristianisierten Bedingungen. In M. Rose & M. Wermke (Hrsg.), Religiöse Rede in postsäkularen Gesellschaften (S. 215–326). Leipzig: Evang. Verl.-Anst. [=2016a]

Kreutzer, A. (2016). Stil der Gastfreundschaft. Der christliche Glaube im Kontext von Individualisierung und Globalisierung. ThPQ 164, S. 294-304. [=2016b] Lee, L. (2015). Recognising the non-religious: Reimagining the secular. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof: oso/9780198736844.001.0001

Luckmann, T. (1967/1991), Die unsichtbare Religion. Frankfurt: Suhrkamp. Müller, H. (2012): Hoffnung des Übersetzens. In: R. Feiter & Dies. (Hrsg.), Frei geben. Pastoraltheologische Impulse aus Frankreich (S. 11–27). Ostfildern: Grünewald. Park, CL/Folkman S. (1997). Meaning in the context of stress and coping. Review of General Psychology, 1, S. 115–144. DOI: https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.2.115

Pickel, G. (2020): Kirchenbindung und Religiosität in Ost und West. URL: https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47190/kirchennaehe [Zugriff 25.01.2021]

Pickel, G./Jaeckel, Y./Yendell, A. (2019). Konfessionslose – Kirchenfern, indifferent, religionslos oder atheistisch? In P. Siegers, S. Schulz & O. Hochman (Hrsg.), Einstellungen und Verhalten der deutschen Bevölkerung. Analysen mit dem ALLBUS (S. 123–153). Wiesbaden: Springer VS.

Pickel, G. (2013). Konfessionslose – das ‚Residual‘ des Christentums oder Stütze des neuen Atheismus? Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 12 (2013) 1, S. 12–31. Pickel, G. (2012): Konfessionslose. Rückgewinnbare Kirchendistanzierte oder überzeugte Religionslose? In EKD, Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft (S. 80–83, 80). URL: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/ekd_v_kmu2014.pdf [Zugriff: 10.02.2021]

Schildermann, H. (2014). Religiosität und Säkularität in Europa. Empirisch-theologische Perspektiven. In M. Wermke & M. Rose (Hrsg.), Konfessionslosigkeit heute. Zwischen Religiosität und Säkularität (S. 29–44). Leipzig: Evang. Verl.-Anst.

Schnell, T. (2021). The Psychology of Meaning in Life. Abingdon: Routledge. Schnell, T. (2020). Psychologie des Lebenssinns. 2. überarbeitete Neuauflage. Heidelberg, Berlin, New York: Springer.

Schnell, T. (2018): Sinn des Lebens. Interview mit Prof. Dr. Tatjana Schnell: „Psychologie des Lebenssinns“. URL: https://www.sinndeslebens24.de/interview-mit-prof-tatjana-schnell-psychologie-des-lebenssinns [Zugriff: 10.02.2021]

Stolz, J./Könemann, J./Schneuwly Purdie, M./Engelberger, T./Krüggeler, M. (2014). Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft. Vier Gestalten des (Un-)Glaubens. Zürich: Theol. Verlag.

Taves, A. (2018). What is Nonreligion? On the Virtues of a Meaning Systems Framework for Studying Nonreligious and Religious Worldviews in the Context of Everyday Life, Secularism and Nonreligion, 7 (2018), S. 1–6; DOI: https://doi.org/10.5334/snr.104.

Theobald, C. (2018). Christentum als Stil. Für ein zeitgemäßes Glaubensverständnis in Europa. Freiburg: Herder.

Theobald, C. (2014). Das Christliche als Lebensstil. Die Suche nach einer zukunftsfähigen Gestalt von Kirche aus einer französischen Perspektive. In C. Böttingheimer (Hrsg.), Zweites Vatikanisches Konzil. Programmatik – Rezeption – Vision (S. 203–219). Freiburg: Herder.

Theobald, C. (2012). Heute ist der günstige Augenblick. Eine theologische Diagnose der Gegenwart. In R. Feiter und H. Müller (Hrsg.), Frei geben. Pastoraltheologische Impulse aus Frankreich (S. 81–109). Ostfildern: Grünewald. Tiefensee, E. (2020). „... normal halt!“ Einige Anmerkungen zu einer Theologie säkularer Existenzweisenaus philosophischer Perspektive. ZPTh 40 (2020) H. 2, S.47–57.

Trocholepczy, M.-L. (2019). „Jede gehört hierher“. Ein Interview mit Schulleiterin Marie-Luise Trocholpczy zur Frage: Was zeichnet eine katholische Schule aus, in: In Könemann, J. & D. Spiekermann (Hrsg.), Katholische Schulen. Herausgeforderte Identität (GER 14) (S. 123–137). Paderborn: Schöningh.

Vidal, C. (2008). Wat is een wereldbeeld? [What is a worldview?]. In H. Van Belle & J. Van der Veken (Hrsg.), Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid. (S. 71-86) Leuven: Acco.

Wendel, S. (2016). Theologie – rationale Rechtfertigung der Praxis der Nachfolge Jesu. In K. Viertbauer & H. Schmidinger (Hrsg.), Glauben denken. Zur philosophischen Durchdringung der Gottrede im 21. Jahrhundert (S. 129–150). Darmstadt: WBG.

Woodhead, L./Heelas, P. (2005). The Spiritual Revolution. Why Religion is giving Way to Spirituality. Hoboken NJ: Wiley-Blackwill.

Prof. Dr. Judith Könemann, Professorin für Religionspädagogik, Bildungs- und Genderforschung, Institut für Katholische Theologie und ihre Didaktik und Leiterin der Arbeitsstelle Theologische Genderforschung der Kath.-Theologischen Fakultät der WWU Münster

Vgl. zum Folgenden Könemann (2020, S. 21–33), die hier in modifizierter Form vorgelegt werden.

Vgl. dazu in der Typologie von Hans Schildermann (2014, S. 29–44) speziell den Typus der „gewohnheitsreligiös“, die als teilnehmen, aber nicht glauben charakterisiert werden.

In der Schweizer Studie war die Kirchenmitgliedschaft kein Kriterium für die Zusammensetzung der Stichprobe und wurde auch nicht eigens erhoben.

Schnell (2018) macht vier Merkmale für Sinnerfüllung aus: (1) Bedeutsamkeit: Ich werde wahrgenommen, erfahre Resonanz auf mein Dasein und erlebe, dass mein Handeln (oder Nicht-Handeln) Konsequenzen hat. (2) Orientierung: Ich habe einen Lebensweg gewählt und kenne die Richtung, in die ich gehen will. (3) Zugehörigkeit: Ich erfahre mich als Teil eines größeren Ganzen und als in diese Welt gehörig. (4) Kohärenz: Mein Leben erscheint mir stimmig und passend und ich widerspreche mir nicht selbst in meinem Handeln.

Mit der Frage, wie die so genannten Fernstehenden erreicht werden können, beschäftigen sich Praktische Theologie und kirchliches Handeln schon lange. Die Entkirchlichungsprozesse und der mit diesen in engem Zusammenhang stehende Priestermangel auf katholischer Seite sind schließlich auch Auslöser für die Restrukturierungsprozesse gewesen, wie sie in allen bundesdeutschen Bistümern stattgefunden haben. Der Rekurs auf Konfessionslosigkeit in der Semantik von Säkularität, der ja auch mit einem expliziten Blick nach Ostdeutschland einhergeht (vgl. Tiefensee, 2020), stellt in dieser Hinsicht noch einmal qualitativ etwas anderes dar.

In eine ganz ähnliche Richtung geht auch Ansgar Kreutzer, der u.a. den Ansatz Theobalds aus einer systematisch-theologischen Richtung für die Frage fruchtbar zu machen sucht, wie Theologie und Kirche gesellschaftlichen sozialen Wandel theologisch verarbeiten und zu welchen Wandlungsprozessen dies auch innerhalb von Theologie und Kirche führen kann. Vgl. Kreutzer, 2016a, 2016b, 2018. Theobald entwickelt seinen Ansatz aus einer detaillierten Exegese der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils, in denen er eine „innere Säkularisierung“ der Theologie sieht, insofern in zumindest einem Teil der Texte des Vatikanums die Modernisierungsprozesse produktiv verarbeitet würden (vgl. Theobald, 2013, 83–86). Auch wenn dies ein sehr ‚katholischer‘ Zugriff ist, ist der daraus hervorgehende Ansatz m.E. für beide Konfessionen hoch anschlussfähig.

Das framing ist so lange erfolgreich zur Markierung und Kenntlichmachung des Christlichen, wie Menschen in der Lage sind, die entsprechenden Semantiken zu entschlüsseln, d.h. den Namen einer Schule als christlich zu identifizieren oder aber die Priesterkleidung des Priesters als solche zu entschlüsseln. Es bedarf also einer bestimmten kulturellen Kenntnis des Christlichen, um Christliches als solches zu erkennen.