Die Einladung, mich zu diesem Thema am Theo-Web-Themenheft zu beteiligen, gibt mir die Gelegenheit, einen schon früher erarbeiteten Grundgedanken in den Kontext zu stellen, dem er entstammt, und dabei zugleich seine allgemeinere Bedeutung zu entfalten. Der nachfolgende Text ist elementarer und grundsätzlicher als der auch historisch ausgerichtete Aufsatz (vgl. Korsch, 2013).

1 Erlebte Gefühle

Sie sind allgegenwärtig und mächtig, die Gefühle. Nichts von dem, was wir tun und denken, ist von ihnen unbetroffen. Oft hat es den Anschein, als würden sie unsere Handlungen und Gedanken leiten – und dabei so tief beeinflussen, dass es uns unheimlich werden kann. Ihnen ausgeliefert zu sein, das ist dann das Grundgefühl, welches sich zu den Gefühlen einstellt, und damit wird der Kreislauf vollends geschlossen. Wenn das schon bei uns Lesern und Leserinnen der Fall ist – unter den jeweiligen Lebensumständen auf je individuelle Weise –, wie sollte das nicht auch bei Schülerinnen und Schülern der Fall sein, die sich ja noch auf dem Weg zur Bildung ihrer Persönlichkeit befinden und dabei mit phasentypischen Erschwernissen zu rechnen haben? Wer immer unterrichtend und erziehend tätig ist, kennt diese Bedingungen und weiß um die Schwierigkeiten, im Wust der Gefühle eine Orientierung suchen zu müssen.

Sie sind anspornend und belebend, die Gefühle. Sie wecken Antriebe und richten sie aus, sie stiften Einsatz und Tätigkeiten, überspringen Vorbehalte und Selbstbeschränkungen. Das ist oft ja auch nötig, um ein Zutrauen zu fassen, das über das zurückhaltende Kalkül siegt. Ein Zutrauen, das dem Handeln die Zuversicht gibt, ohne die es gar nicht ins Werk gesetzt werden könnte. Das Risiko, das dabei eintritt, ist unvermeidlich; sich selbst wagen zu müssen, kennzeichnet jedes Tun, das wir vollbringen. Und hier abermals: So verhält es sich bei uns Lehrenden, die sich auch nicht in der Hand haben, und erst recht wie bei denen, die zu ihrem ausgebildeten Selbstsein noch unterwegs sind.

Gefühle sind Elemente des bewegten Lebens, in ihrer Präsenz und in ihrer Triebkraft. Darum haben sie ihren Ort im Erleben. Das Erleben nämlich ist es, welches uns, indem wir betroffen werden, unseres Lebens, unserer Lebendigkeit versichert. Das Erleben ist so etwas wie der Knotenpunkt der Gefühlswelt. Wir sehen uns eingespannt in ein Ganzes, von dem wir in verschiedenen und wechselnden Einzelmomenten berührt und beeinflusst werden. Etwas Allgemeineres geht durch uns Individuen hindurch, mag man es Natur oder Leben nennen, und wir können uns dem auch nicht entziehen. Zugleich sind wir aber doch als wir selbst dabei, werden nicht nur mitgeschleift, sondern nehmen aktiv teil an der Bewegung, die uns einschließt. Dass wir nicht bewusstlos dabei sind, zeigt sich an der Tatsache, dass wir den Impulsen des Gefühls fürs Handeln nicht völlig ausgesetzt sind; wir können ihnen auch widersprechen, und das nicht nur deshalb, weil ein anderes Gefühl sich regt, sondern weil wir es so wollen. Wie immer wir uns aber entscheiden, in Übereinstimmung mit dem Impulsgefühl oder abweichend von ihm: immer verändern wir dabei das Ganze des Lebens mit unseren begrenzten, aber auch nicht zu verleugnenden Taten.

Um die Macht der Gefühle, um ihre Präsenz im Empfinden und ihre leitende Rolle für unser tätiges Leben wissen wir. Wir können uns durch dieses Wissen nicht von ihnen distanzieren. Wohl aber spüren wir es, dass es nicht damit genug sein kann, sich ihrer Vielfalt und ihrer Wirkung einfach hinzugeben. Es sollen ja unsere Gefühle sein, und wir wollen und müssen bei ihnen ja dabei sein, also im Erleben der Gefühle uns selbst erleben, wenn wir lebendig bleiben wollen. Das ist auch möglich, wenn wir uns auf den Zusammenhang der Gefühle und ihren Grund besinnen; dann können wir – für uns selbst, aber auch für die uns Anbefohlenen – Klarheit und Orientierung im Umgang mit ihnen schaffen.

2 Gefühl und Bewusstsein

Die Gefühle sind da, umgehen oder vermeiden können wir sie nicht. Genau das wissen wir aber. Und noch mehr wissen wir, nicht nur um ihr unausweichliches Dasein, sondern auch um die Verschiedenheit, mit der sie in uns auftreten. Dieser Sachverhalt stellt jede Erörterung der Gefühle vor eine besondere Herausforderung, nämlich deren Unmittelbarkeit ebenso festzuhalten wie unsere Fähigkeit, zu ihnen Stellung zu nehmen. Versucht man, die Doppelstellung der Gefühle, wie sie im Erleben präsent ist, ausschließlich von einer Seite aus aufzuschlüsseln, endet man im Widerstreit von Emotionalismus und Kognitivismus der Gefühlstheorien; ein Gegensatz, der mit guten Gründen unentscheidbar bleiben muss. Es kommt also darauf an, dieses eigentümliche Zugleich im Erleben als Ausgangspunkt festzuhalten, dem jede gedankliche Deutung auf Dauer standhalten muss. Das heißt, und so werden wir jetzt hier weiter vorgehen: Es ist davon auszugehen, dass Gefühl und Bewusstsein zugleich vorliegen.

Dieser Grundsatz führt zur ersten Überlegung, nämlich einen Begriff des Gefühls zu bilden, welcher den einzelnen Gefühlen innewohnt. In einer Kurzfassung kann dieser Begriff so bestimmt werden: „Gefühl ist Selbstempfindung im Betroffensein durch ein Anderes“. Diese Formel verlangt zwei Erläuterungen. Erstens empfinden wir im Gefühl stets uns selbst; es ist je mein Gefühl, das sich einstellt und bemerklich macht. Denn fühlen kann ich ja Unterschiedliches, aber in allem, was unterschieden wird, ist es mein „Gefühl von …“, das sich einstellt. Zweitens erlebe ich mein Fühlen aber immer als angeregt und bestimmt von etwas anderem. Das unterscheidet das Gefühl vom Akt der Reflexion, in dem ich dasjenige, was ich der Reflexion unterwerfe, in seiner Bestimmung neutralisiere und mich abgelöst von ihm auf mich selbst beziehe.

Im Gefühl kommt so die Verfasstheit unserer selbst als leibseelische Wesen zum Ausdruck. Wir stehen immer schon in Zusammenhängen, die wir uns nicht ausgesucht haben, und sind von ihnen so sehr betroffen, dass wir aus ihnen auch nicht austreten können, solange wir leben. Unser Verwobensein in den Prozess des Lebendigen meldet sich nun aber bei uns selbst gerade darin, dass wir uns als fühlend erleben. Der Mehrwert des Fühlens besteht darin, dass es uns zum Bewusstsein kommt, wo und wie und in welchen andauernden Vermittlungen wir leben. Darum ist hinter den Ausgangspunkt der Einheit von Gefühl und Bewusstsein nicht zurückzukommen.

Allerdings muss man diese Einheit, nachdem wir sie bis jetzt aus der Sicht des Gefühls thematisiert haben, auch noch von der Seite des Bewusstseins her bestimmen. Denn keineswegs stehen sich Gefühl und Bewusstsein, so sehr sie zu unterscheiden sind, beziehungslos gegenüber. Wie sieht diese Beziehung aus? Wir können es uns nicht vorstellen, dass das Gefühl aus sich selbst Bewusstsein erzeugt; indem wir wissen, was wir fühlen, machen wir von einer Instanz der Betrachtung und Wahrnehmung Gebrauch, die von dem Betrachteten und Wahrgenommenen unterschieden ist. Die Einheit von Gefühl und Bewusstsein kann nur darum zustande gekommen sein, weil auch das Bewusstsein von einer dem Gefühl analogen Struktur gekennzeichnet ist. Diese Struktur sieht folgendermaßen aus:

Das Bewusstsein verfügt über die Fähigkeit, sich auf sich zu beziehen, also zu wissen, dass man etwas weiß. Dabei wird auf alle Fälle ein „etwas“ in Anspruch genommen. Wenn es nun um die Bestimmung des Bewusstseins an sich selbst gehen soll, soll also das Bewusstsein, sich selbst als Selbstbewusstsein verstehen können, kommt ein ganz spezielles Gegenüber des Bewusstseins zum Zuge, das gerade zum Zweck der Selbstbeziehung gesetzt wird. Ganz einfach gesagt: Wenn ich „mich“ erkennen will, muss ich ein „Ich“ annehmen, das ich kennenlerne. Das Selbstbewusstsein, in dem die reine Struktur des Bewusstseins zu Bewusstsein kommt, verfügt also über eine Struktur, in der ein virtuelles Gegenüber zum Zwecke der Einheit des Bewusstseins gesetzt wird.

Worauf es hier nur ankommt, ist dies: Gefühl und Bewusstsein sind von einer gemeinsamen Struktur, nämlich sich angesichts eines Anderen zu begegnen. Der Unterschied besteht darin, dass im Falle des Gefühls dieses Andere, trotz des inneren Erlebens, von diesem unterschieden bleibt; wogegen das Bewusstsein dieses Andere als sein (inneres) Anderes identifiziert. Das Bewusstsein ist also gerade darin dem Gefühl analog, dass es auch nicht absolut selbstständig und beziehungslos dasteht und agieren kann. Vielmehr ist das Bewusstsein, ebenso wie wir das beim Gefühl bemerkt haben, von seinem Vorkommen in uns als leibseelischen Menschen gekennzeichnet.

Indem wir nun diese Strukturanalogie bemerkt haben, können wir nachvollziehen, warum wir in der Lage sind, Gefühle nicht nur zu haben, sondern auch zu verstehen. Zugleich geht uns auf, dass diese Möglichkeit des Verstehens nicht schon bedeutet, die vorgegebene Einheit des Gefühls deuten zu können. Vielmehr stehen wir erneut ratlos vor dem Dasein dieser Einheit – und zwar nicht nur des Gefühls allein, sondern auch des Verbundenseins von Gefühl und Bewusstsein.

Allerdings schließt sich auf dieser Stufe des Nachdenkens auch ein Folgegedanke an. Er lautet, hypothetisch formuliert, so: Wenn wir, im Gefühl wie im Bewusstsein, auf ihre jeweilige Einheit stoßen, die sich angesichts eines Anderen (empirisch oder intellektuell) einstellt – könnte es nicht so sein, dass auch diese Struktur selbst eine antwortende Reaktion auf ein Anderes darstellt? Wenn man dieser Hypothese einen Moment weiter folgt, stößt man auf den Gottesgedanken.

3 Gott und Gefühl

Vergewissern wir uns zunächst noch einmal des Status unserer Hypothese. In ihrer Bildung haben wir im Grunde nichts anderes getan, als die gemeinsame Struktur von Gefühl und Bewusstsein noch einmal zu wiederholen; nun nur nicht im Blick auf ihre Anwendung auf anderes, sondern bezogen auf ihr Dasein an sich selbst. Freilich sind die Bedingungen, unter denen unsere Hypothese plausibel gemacht werden kann, von eigener Art. Erstens kann dieses Andere von Gefühl und Bewusstsein nicht wieder selbst Gegenstand von Gefühl und Bewusstsein werden; damit fiele es unter die Anwendungsfälle und könnte gerade nicht als ihr Grund gelten. Zweitens allerdings muss dieses Andere auch wieder benannt werden; das sind wir der Sinnlichkeit unseres leibseelischen Lebens schuldig, die sich im Gefühl als unüberwindbar darstellt.

Wir müssen also, wenn wir nach Maßgabe dieser Bedingungen einen Grund von Gefühl und Bewusstsein erfassen wollen, ein von beiden unterschiedenes Anderes denken, das wir gleichwohl mit einem Namen benennen. Das von Gefühl und Bewusstsein unterschiedene Andere nimmt eine unabhängige, absolute Position ein – und muss doch auch, jedenfalls im Modus seiner Wirkung, bei uns präsent sein. Für dieses eigentümliche Gegenüber gibt es keinen (herkömmlichen) Begriff, bezeichnen doch Begriffe stets allgemeine Sachverhalte, unter welche unterschiedliche Einzelfälle einzuordnen sind. Wir können aber nichts als „Grund von …“ annehmen und anerkennen, was etwa unerkennbar und unbenannt bliebe. Darum kommt als Bezeichnung hier ein „Name“ in Betracht – und dafür gibt es ein (hier: durchaus herkömmliches) Wort: „Gott“.

Das ist der erste Gedankengang zur Bestätigung unserer Hypothese. Wenn wir verstehen wollen, was es mit unseren Gefühlen auf sich hat, sind wir genötigt, einen Begriff von Gefühl zu bilden. Dabei stoßen wir auf den Sachverhalt, dass Gefühl und Bewusstsein immer schon vereint auftreten. Also lässt sich weder vom Gefühl aus das Bewusstsein noch umgekehrt das Bewusstsein vom Gefühl her ableiten. Beide sind vielmehr, wenn man sie überhaupt verstehen will, von einem Anderen her zu begreifen. Dieses Andere entzieht sich einem Allgemeinbegriff; daher ist die Benennung mit einem Namen unvermeidlich, aber auch weiterführend. Auf gedanklichem Wege kommt man so dazu, „Gott“ als Grund und Voraussetzung von Gefühl und Bewusstsein zu deuten.

Diese gedankliche Schlüssigkeit reicht freilich nicht aus, um sich von der Wirklichkeit eines Grundes von Gefühl und Bewusstsein überzeugen zu können. „Gott“ kann nicht im Gedanken „erwiesen“ werden. Dagegen spricht schon unsere Beobachtung von der Gemeinsamkeit von Gefühl und Bewusstsein. Gott muss vielmehr auch im Gefühl präsent sein. Und dies ist auch der Fall.

Darauf stoßen wir, wenn wir uns des Gefühls der Freude annehmen. Zur Freude gehört, einerseits, ein Anstoß – so, wie für alle Gefühle. Freude stellt sich ein „angesichts“ eines Anderen; doch lässt sich ein zwingender Weg vom spezifischen Dasein dieses Anderen zur Empfindung der Freude nicht aufweisen; man kann sich über alles Mögliche freuen. Doch warum ist das der Fall, bei so verschiedenen Anlässen? Freude ist, in ihrer inneren Struktur, eine unbedingte Selbstbegegnung der Selbstübereinstimmung – die darin ihren außergewöhnlichen Rang besitzt, dass sie das Insichbleiben der Selbstübereinstimmung hinter sich lässt und gewissermaßen überschwänglich wird. Auch und insbesondere der Grad der Freude ist von den Anlässen der Freude unabhängig. Dass es vielmehr, im Unterschied zu diesen Anlässen, tatsächlich zu einer so intensiven Selbstbegegnung kommt, das besitzt einen unbedingten Charakter. Nun müssen wir, wenn wir bei Bewusstsein bleiben sollen, auch diesen wieder bewusst deuten. Dafür kommt nun abermals die Instanz in Betracht, auf die wir aus gedanklichen Gründen verwiesen wurden, die wir jetzt auch als Grund des Gefühls deuten können.

Es ist also dieses Zu- und Miteinander von „Grund im Bewusstsein“ und „Grund des Gefühls“, durch welches sich uns die Verfassung des Gefühls in Verbindung mit dem Bewusstsein erschließt. Auch in dieser Erschließung bleibt der Status unserer leibseelischen Existenz ungebrochen in Geltung; die Vorstellung von Gott ist zugleich von der Klarheit des Gedankens wie von der Unmittelbarkeit des Gefühls bestimmt. Gott ist nicht nur im Bewusstsein präsent, er ist auch in der Welt wirksam, wie sie sich uns im Gefühl aufdrängt. Das zeigt sich darin, dass sich die grundsätzliche Fähigkeit zu fühlen stets in unserer leiblichen Daseinsweise darstellt, in der Freude konzentriert und, wie wir sehen werden, nach Maßgaben der Dimensionen unserer Existenz differenziert.

Bevor wir dazu übergehen, ist es nötig, das bis jetzt erreichte Ergebnis noch einmal reflexiv zu betrachten. Das Verhältnis von Gott und Freude besitzt einen fluiden Status. In unserem Argumentationsgang kamen wir auf die Freude als erlebnismäßiges Empfinden des Gehaltes, den wir mit dem Namen „Gott“ bezeichnet hatten. Man kann die Verbindung aber auch vom Erleben der Freude her vornehmen. Denn Freude erweist sich als deutungsbedürftig – einmal von der Bewegung des inneren Überschwangs her, der sich äußern will; sodann im Blick auf den Grund, der in ihr zur Darstellung findet und der die Anlässe des Erlebens überschreitet, der dann aber auch benannt werden muss. Diese Konstellation von bewegter Äußerung und stiller Ruhe ist ein Bewegungsmotiv nicht zuletzt der Lyrik.

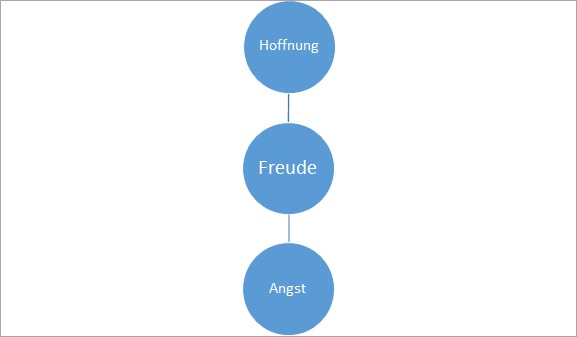

Aber auch diese – beobachtbaren und lernbaren – Umgangsformen mit dem Verhältnis von Gott und Freude heben den Sachverhalt nicht auf, dass sich die lebendige Beziehung nicht herstellen und beherrschen lässt. Sie muss sich einstellen, gleichgültig, von welcher Seite man die Koinzidenz erwarten mag. So erfüllend die Einheit von Gottesbewusstsein und Freudenempfinden ist, so sehr ist sie auch bedroht durch ihre Unbeständigkeit. Darum verbinden sich mit dem Gefühl der Freude zwei andere Gefühle, die es mit demselben Sachverhalt der unmittelbaren Selbstbegegnung zu tun haben, nun aber unter dem Vorzeichen einer ersehnten Beständigkeit einerseits, einem sorgenvollen Zerbrechen andererseits stehen. Freude, die beharrlich und beständig ist: das ist es, was im Gefühl der Hoffnung zu Bewusstsein kommt. „Ewige Freude“ ist das Inbild der Hoffnung. Freude, die im Abgrund versinkt: das ist es, was im Gefühl der Angst sich so bedrohlich meldet. „Verlust seiner selbst“, das ist der Inbegriff der Angst.

Hoffnung und Angst sind darum Gefühle, die in polarer Korrelation zueinander stehen; die Hoffnung sehnt sich nach Fortdauer der Freude als der unmittelbaren Selbstbegegnung; die Angst sieht sich genau von deren Verlust bedroht. Dass das Verhältnis von Gott und Freude besteht, ist der Mittelpunkt, zu dem Hoffnung und Angst die extremen Pole bilden. Im Schema (Abb. 1):

Abb. 1: Grundspannung der Gefühle

Gott und Gefühl – das ist eine grundlegende und erfreuliche, lebendige und bewegte Beziehung, in der die Fühlbarkeit des Gefühls wurzelt. Sie liegt als Freude selbst im Modus des Gefühls vor und bringt damit den Sachverhalt zu Bewusstsein, dass es immer des aktiven Bezuges auf diese Mitte bedarf, wenn sich das Gefühl meldet. So gegründet das Gefühl ist, so fluide bleibt es auch, so wenig kann es sich selbst haben. Diese Merkmale zeichnen das Gefühl auch deshalb aus, weil es seine leibliche Dimension immer beibehält. Diese sorgt darüber hinaus für weitere Gefühlsspannungen.

4 Leib und Gefühl

So wenig die Fähigkeit zu fühlen aus den Reizen sich ergibt, die auf den Leib wirken, so sehr ist jedes Gefühl durch sinnliche Einwirkungen bestimmt. Darin zeigt sich die Abhängigkeit, unter der jeder Organismus steht, sich selbst nur durch die Verwertung von Umweltelementen zu erhalten, die sich aneignen lassen. Das Risiko des Lebens besteht darin, sich in solchen Umwelten bewegen und behaupten zu müssen, die irgendwie geeignet sind, die aber auch der Tätigkeiten der Aneignung bedürfen. In beiden Hinsichten ist das Leben bedroht und abhängig; im Blick auf die natürliche Umwelt ebenso wie im Blick auf das leibliche Vermögen. Für alle Lebewesen mit entsprechender neuronaler Ausstattung gilt, dass sich Rückkopplungen erzeugen, die wir nicht anders verstehen können, als dass wir sie gefühlsanalog deuten, auch wenn die Möglichkeit der Äußerung des jeweiligen Gefühls uns nicht sichtbar ist oder uns unverständlich bleibt oder nur in Übertragung unserer Gefühlserfahrungen deutbar wird. Für uns Menschen gilt, dass eine Entfaltung der leiblichen Vermögen stets zugleich mit einer Entwicklung geistiger Fähigkeiten möglich ist, wie sie sich in der Sprache Ausdruck verschaffen. Das Empfinden von Gefühlen drängt uns Menschen auch von daher zur Sprache.

Gelingen und Misslingen der Lebenserhaltung machen die Spannung aus, in der sich das leibliche Leben bewegt. Es gibt, auf beiden Seiten, Begrenzungen des Risikos für den Lebensverlust oder die Lebenseinschränkung. Sie bestehen einerseits in der Freundlichkeit der Umwelt für den Lebenserhalt, in gemäßigtem Wetter, fruchtbarem Boden und dergleichen. Sie bestehen andererseits in festen Routinen der Arbeit, gesicherten sozialen Verhältnissen der Lebensführung und weiteren Stabilitätsfaktoren. Nie jedoch können diese Rahmenbedingungen das Grundrisiko ausschalten; vor allem nicht auf der Ebene des individuellen Lebens. Im Einzelfall kann die Umwelt durchaus schädigend wirken, sei es im Wetter, sei es im Erdbeben oder was sonst dazu zu zählen ist. Und im Einzelfall versagen auch die Systeme der sozialen Absicherung. Jedes Leben ist und bleibt endlich und darum grundsätzlich und unausweichlich bedroht.

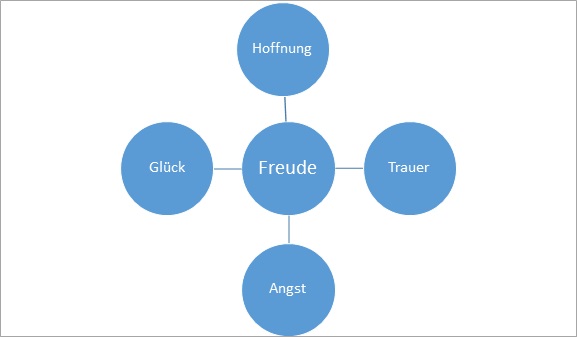

Dieses Spannungsverhältnis von Gelingen und Misslingen prägt sich nun auch im Gefühl aus, nämlich in der Gefühlsspannung von Glück und Trauer. Glück wird empfunden, wenn sich die Umstände des Lebenserhalts so fügen, dass sie für den Moment und vielleicht auch ein wenig darüber hinaus ein Gelingen ermöglichen, welches sich über die investierten Anstrengungen erhebt. Diese Umstände, die sich einstellen, sind, der Vermittlung von natürlicher Umwelt und sozialer Verbindlichkeit entsprechend, selbst natürlicher oder sozialer Art. Das Glücksempfinden ereignet sich – und vielleicht am intensivsten –, wenn es um das Gelingen von sozialen Bezügen geht, die sich, mehr noch als technisch vermittelte Prozesse, einer rationalen Planung und Erfolgskontrolle entziehen. Auch im Glück stellt sich, wie in der Freude, das Empfinden momentaner Erfüllung ein; es bleibt freilich immer auch vom Vorhandensein beglückender Umstände abhängig.

Mit der Trauer verhält es sich, auf der anderen Seite des Spannungsfeldes, analog. Traurig ist, wem sein Vorhaben misslingt. Traurig wird, wem der Nächste verlorengeht. Trauer befällt das Herz, wenn die eigene Endlichkeit bedrängend bewusst wird. Denn wir brauchen die Existenz unseres Leibes, das Mitsein der Anderen, das Gelingen unseres Handelns, um mit uns selbst übereinstimmend leben zu können. Auch die Trauer ist eine Präsenz- und Verlusterfahrung. Sie kann zur Ruhe kommen, wenn sich das Selbstbild neu justiert und die Reichweite der Ansprüche auf Lebenserhalt und Lebenssteigerung sich beschränkt.

Auch zwischen Glück und Trauer steht die Freude in der Mitte. Wo sich Traurigkeit vermindert, gewinnt Freude (wieder) an Raum. Wo das Glück empfunden wird, ist Freude mit am Platz und wirkt beständiger als das flüchtige Glücksgefühl. Insofern bleibt in der Tat Freude im Mittelpunkt – in der Mitte sowohl von Hoffnung und Angst als den im engeren Sinne selbstbezogenen Gefühlen als auch von Glück und Trauer als den insbesondere leibbezogenen Gefühlen. Das kann man in folgendes Schema (Abb. 2) fassen:

Abb. 2: Gefühle erster Ordnung

Die hier genannten Gefühle können Gefühle erster Ordnung heißen, weil in dieser die grundsätzliche Möglichkeit des Fühlens und die faktische Leiblichkeit der Gefühlsbestimmungen miteinander verknüpft sind. Die aus dem leibhaften Leben herrührenden Bestimmungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zunächst und elementar als rezeptiv vermittelt zu verstehen sind. In diesen Gefühlen sind wir abhängig von der Welt, die uns umgibt, und das betrifft auch unser Gefühlsbewusstsein, welches in dieser Welt seinen Ort hat.

Nun kann es aber für uns Rezeption nicht ohne Aktion geben. Keine Wirkung auf uns ist ohne Gegenwirkung, die in uns ausgelöst wird; ohne dieses Aktivitätsmoment könnten wir auch nichts rezipieren. Genau dieser Sachverhalt spiegelt sich nun auch im Gefühlsleben, welches nicht nur passiv bestimmt ist, sondern auch aktive Strebungen begleitet.

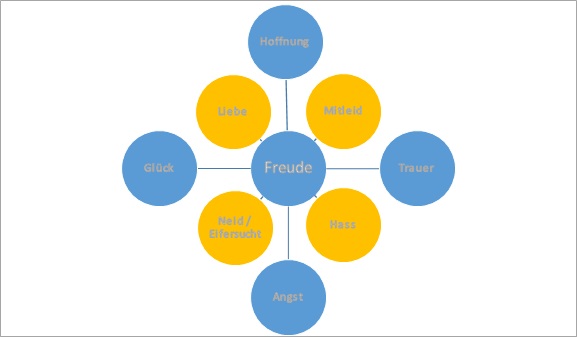

Liebe ist vermutlich der stärkste Bewegungsfaktor des Lebens. Sie ist unweigerlich mit Hoffnung verbunden, sofern sie erwidert werden will, und in ihr wird womöglich am deutlichsten gespürt, was es mit dem Glück auf sich hat. Den Gegenpol zur Liebe bildet der Hass. Er ist von Angst gesteuert und sucht auszuschalten, was als Einschränkung vermutet wird und dann Trauer auslösen könnte. Seine destruktive Stärke gewinnt der Hass gerade daher, dass er von der Macht der Liebe zehrt, sie aber okkupiert und verkehrt.

Liebe ist nie ohne Angst zu haben; Angst will immer überwunden und transformiert werden. Das macht sie eifersüchtig, sie ist um ihr Gelingen besorgt – und die Eifersucht speist den Neid, der bei anderen vorliegen sieht, was man selbst begehrt, ohne es zu besitzen. Dem strengen Eigensinn und dem engen Egoismus von Neid und Eifersucht steht polar gegenüber das Mitleid oder Mitgefühl, welches am Geschick des anderen Menschen teilnimmt; darin um dessen Mangel weiß und das Leiden an dem, was einschränkt – also Trauer verursacht –, nachempfindet. Mitgefühl zehrt zugleich von der Hoffnung oder will gar selbst zur Hoffnung bewegen. Diese Gefühle, die sich der aktiven Seite des Empfindens verdanken und Reaktionen auf die passive Bestimmtheit der Gefühle erster Ordnung darstellen, kommen in unserem Zusammenhang als Gefühle zweiter Ordnung in Betracht. Wenn wir sie in unser Schema (Abb. 3) eintragen, das – wie alle Schaubilder – wichtige Differenzierungen unterschlägt, dann kommen wir auf die folgende Aufstellung:

Abb. 3: Gefühle zweiter Ordnung

Doch damit nicht genug. Es gibt noch eine dritte Ordnung der Gefühle. Ihre Struktur geht auf den Sachverhalt zurück, dass wir selbst, als Subjekte des Übergangs im Zugleich von Passivität und Aktivität, immer auch im Verhältnis zu anderen Subjekten stehen, die von derselben Art sind – und dass dieses Verhältnis nicht nur als ein besonderes gewusst, sondern zugleich gefühlt wird. Wenn wir uns hier der Sprachform der Ich-Rede als Ausdrucksweise bedienen, dann kann man zu folgender Aufstellung kommen:

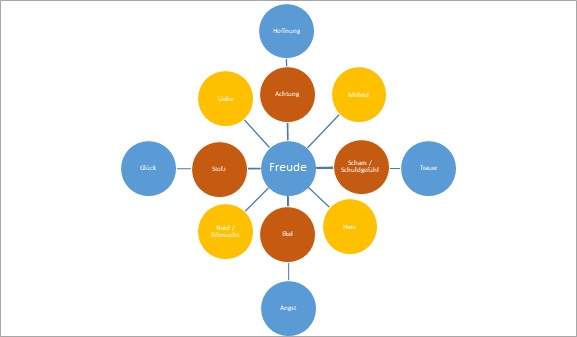

Ich stehe als Subjekt vor anderen da – und weiß mich selbst als selbstbewusst, weil mit mir vertraut. Dieses Bewusstsein vermittelt Stolz auf mich selbst; der Stolz muss gar nicht als Überheblichkeit gewertet werden; das Bei-sich-Sein vor anderen ist vielmehr unvermeidlich. Polar dazu, wiederum, ist das Gefühl der Scham zu verorten. Ich schäme mich, wenn genau dieses Bei-mir-Sein im Gegenüber zu anderen mit dem Urteil einer inneren Unstimmigkeit verbunden ist, die als Unwert oder Versagen empfunden wird. Scham stellt sich sogar dann ein, wenn niemand anderes dieses von mir gewusste Versagen wahrgenommen hat. Mit der Scham ist das Gefühl der Schuld verbunden, wenn die Dimension des Handelns mit in den Blick kommt; falsch gehandelt zu haben, macht schuldig; erst recht, wenn dieses Handeln von anderen bemerkt und (zu Recht) verurteilt wurde. Insofern (und hier nur unter diesem Aspekt betrachtet) kann man Scham und Schuld zusammenfassen.

Aber nicht nur empirisch stehe ich in der Differenz zu anderen, auch virtuell sehe ich mich mit ihnen verbunden. Diese Verbundenheit ist immer auch eine Abhängigkeit. Die kann ich bejahen und aufnehmen, indem ich dem Anderen Achtung erweise: ihn also als mir gleichartiges Gegenüber wertschätze und ihm darin seine Besonderheit lasse. Das geschieht durchgängig in der Hoffnung, auch meinerseits anerkannt und geschätzt zu werden. Dieser positiven Gestaltung der Differenz steht gegenüber die massiv abgrenzende Beurteilung, die sich im Gefühl des Ekels meldet. Da ist etwas mir gegenüber, das mich bedroht – und zwar in einem Maße, dass die empfundene Differenz gar nicht mehr bearbeitet werden kann und soll; es muss nur weg, was mich ekelt. Denn hinter dem Ekel liegt die Angst der Selbstauflösung, und die Abgrenzung zehrt von der Kraft des Hasses – ohne dass Angst oder Hass der unmittelbaren Wirkung des Ekels beikommen könnten.

Durch diese Gefühle der dritten Ordnung lässt sich unser Schema (Abb. 4) nun wie folgt anreichern:

Abb. 4: Gefühle dritter Ordnung

Damit haben wir das Schema der Gefühle mit ihrem Fokus auf der Freude aus dem Begriff des Gefühls als einer leibseelischen Gegebenheit rekonstruiert. Wir sind dabei nur der Logik gefolgt, die sich aus der Tatsache ergibt, dass Gefühl und Bewusstsein für uns nicht zu trennen sind. Wir sind dabei auf den – transzendenten – Grund des Gefühls in Gott gestoßen, den wir auch in der Vielfalt der leiblich induzierten Gefühle als präsent empfinden und wissen, sofern wir dazu aufgefordert und in der Lage sind, die Zentrierung unserer Gefühlwelt auf die Freude als ihren Mittelpunkt aktiv zu vollziehen.

5 Gefühltes Leben verstehen

Gefühle sind allgegenwärtig und sie sind mächtig. Unser Versuch, uns in ihrer ununterbrochenen Präsenz und ihren offenkundigen Spannungen zu orientieren, hat uns verschiedene Dimensionen und Ordnungen der Gefühle erkennen lassen. Unser Vorgehen ist differenzierter als das sonst oft übliche Verfahren, Gefühle nach dem Muster von „Lust und Unlust“ zu gruppieren. Entscheidend ist in unseren Überlegungen die Grundeinsicht, dass im Fühlen des Gefühls, nämlich in der Freude des Beisichseins und Sichempfindens, ein Zentrum vorliegt, um das sich die unterschiedlich bestimmten Gefühle gruppieren. Alle diese Bestimmungen unterliegen den Bedingungen unserer leiblichen Existenz. Weder verfügen wir über unser Selbstbewusstsein und unser Selbstgefühl wie über einen Besitz, noch ist der Erhalt unseres leiblichen Lebens ohne Anstrengung zu haben. Die Gefühle sind es, die uns in diesen Umständen der Lebensführung begleiten; sei es als Aufmunterung, sei es als Warnung, als Innewerden des Augenblicks oder als Teilhabeform an anderem Leben.

Das Schema der Ordnungen, auf das wir gestoßen sind, gibt dem Schwall der Gefühle eine erkennbare Struktur, bleibt aber selbstverständlich beschränkt auf bestimmte Grundformen des Gefühls. Ihr Bestand ist hier dem Buch von Christoph Demmerling und Hilge Landweer (2007) entnommen worden. Die Gefühlswelt ist jedoch so vielfältig und die Terminologie zur Bezeichnung der Gefühle ist so uneinheitlich, dass sich immer auch andere Phänomene und Sprachregelungen ergeben. Aber auch für diese muss gelten, dass sie, so gewiss Gefühl und Bewusstsein untrennbar verbunden sind, einen Ort in einer Ordnung der Gefühle suchen müssen. Insofern kann unsere schematische Aufstellung als hermeneutisches Angebot für die Deutung der Gefühlsvielfalt dienen.

Über die mögliche phänomenale Vielfalt hinaus ist durchaus mit gemischten und kombinierten Gefühlen zu rechnen. Da gibt es Angstlust, also das Fasziniertsein von der Bedrohung der eigenen Identität. Da gibt es Furcht, also das angstbesetzte Empfinden leiblicher Bedrohung. In kaum einem Moment des Lebens ist es nur eine einzige Bestimmung des Gefühls, die sich als maßgeblich im Empfinden ausprägt. Aber auch in diesen Fällen bedarf der Umgang mit den – hier möglicherweise besonders irritierenden – Gefühlslagen einer Aufklärung, und diese muss wieder auf eine ordnende Struktur zurückgreifen. Das erwähnte Buch von Demmerling und Landweer (2007) bietet gute Erörterungen auch zu diesen Phänomenen der gemischten Gefühle.

Gefühltes Leben ist bewusstes Leben. Den eigenen Gefühlen in ihrer Unmittelbarkeit nicht wehrlos ausgesetzt zu sein, sondern sie sorgfältig wahrzunehmen und ihren Beitrag zur Lebensführung akzeptieren zu können, ist ein zentrales Ziel aller Bildung. Denn Bildung ruht ja auf dem Fundament einer die Welt erschließenden Selbstbegegnung – nur starke Subjekte sind empfindungsbereit, erkenntnisoffen und handlungskompetent.

Dieser Gedanke soll zum Schluss noch einmal im Blick auf den Religionsunterricht präzisiert werden.

Die leitende Grundeinsicht dafür lautet: Wenn wir uns in der Welt der Gefühle bewegen, befinden wir uns bereits im Horizont präsenter Transzendenz. Denn in den Gefühlen begegnet uns, was wir nicht beherrschen können, was uns aber immer umgibt. In ihnen ist schon immer etwas auf uns zugekommen, was uns bestimmt – nun aber so, dass wir, weil wir etwas fühlen, dieser Bestimmung nicht hilflos ausgeliefert sind. Vielmehr können wir entdecken, dass diese Gefühlsbestimmtheit uns die Begegnung mit uns selbst erschließt; das ist der Anlass zur Freude. Und diese Ausrichtung des Gefühlsfeldes trägt und hält, gleich wie sich die Gefühle im jeweiligen Lebensumfeld weiter bestimmen. Der Name für den Grund dieser elementaren Gefühlserfahrung ist Gott. Ihn muss man kennen und benennen können, um sich selbst so zu verstehen, dass in allen Lebenslagen der empfundene Mittelpunkt des eigenen Daseins, die Selbstzustimmung im Gefühl der Freude, beständig wieder neu ins Auge gefasst werden kann. Genau in diesem Sinn kann man sagen: Wenn man es mit dem Gefühl und den Gefühlen zu tun hat, hat man es schon immer mit Gott zu tun. Gott kommt also nicht erst nachträglich als – mehr oder weniger rationale – Lebensdeutung ins Spiel. Er ist uns vielmehr so unmittelbar gegenwärtig wie es unsere Gefühle sind. Man muss den Zusammenhang nur entdecken.

Diese Einsicht führt den Religionsunterricht aus allen Aporien der Apologetik heraus. Religionsunterricht ist weder Werteerziehung noch moralische Ertüchtigung noch auch Phantasiebildung – obwohl dies alles seinen Ort haben kann. Religionsunterricht dient der Subjektkompetenz ohne äußere Zwecksetzung. Er thematisiert die Voraussetzung aller anderen Bildungsbemühungen in Schule und Universität. Er ist eine durch und durch erfreuliche Angelegenheit.

Dieser befreiende Grundgedanke legt sich nachfolgend in verschiedenen operativen Verfahren aus. Davon seien hier zwei besonders hervorgehoben. Erstens muss es um die methodisch geordnete Begegnung mit den Gefühlen gehen. Gerade im Religionsunterricht dient dazu der Umgang mit Medien, die es bereits mit gestalteten Gefühlen zu tun haben, seien es Texte oder (bewegte) Bilder, vor allem der religiösen Tradition, die bereits – implizit oder explizit – eine Deutung der Gefühle vorgenommen haben. Die Aneignung von „Inhalten“ steht, in dieser Perspektive betrachtet, unter der Maxime der Gefühlsentdeckung, sie dient nicht der Erweiterung kognitiver Bestände. Es sind diese Medien, die dann auch dazu überleiten können, die eigene Gefühlswelt von Schülerinnen und Schülern artikulieren zu können. Jeder Umgang mit den eigenen Gefühlen in ihrer Unmittelbarkeit greift de facto schon auf andere Deutungen des Gefühls zurück. Dass Gefühl und Bewusstsein miteinander verbunden sind, darf man sich nicht als eine individualistische Engführung vorstellen; solche Deutungen sind immer schon kulturell (und darin auch religiös) geprägt. Das spricht entschieden gegen die Vermutung, „kindliche Unmittelbarkeit“ könnte zum Ausgangspunkt des Religionsunterrichts werden. Vielmehr ist es die Interaktion von gedeuteten Gefühlen und entdeckten unmittelbaren Präsenzen, welche zu der Gefühlsbildung beiträgt, die zu einer bewussten Selbständigkeit führt.

Das zweite Verfahren, das hier bedacht werden soll, betrifft die Modi der Gefühlsdeutung. Dabei ist zuerst damit zu rechnen, dass in bestimmten Lebensaltersphasen die Ausprägung der Gefühle und die Zugänglichkeit zu ihrem Verständnis variieren; die Entwicklungspsychologie hat dazu hinreichend Beiträge geliefert. Was nun den Religionsunterricht auszeichnet, ist die Fähigkeit, auf diesen verschiedenen Entwicklungsstufen jeweils altersentsprechende Zugänge zur Gefühlswelt zu eröffnen, die aber einer gemeinsamen Ausrichtung dienen; kurz gesagt: der Entdeckung der Freude in der Mitte der eigenen Gefühlswelt. Denn dieser Fokus erlaubt es, alle anderen Gefühle diesem Mittelpunkt zuzuordnen als lebensgeschichtlich unvermeidliche – ob erwünscht oder erschwerend empfundene – Bedingungen des eigenen Erwachsenwerdens. Damit kann die temporäre Dominanz bestimmter Gefühlslagen – etwa in der Pubertät – als vorherrschende Konstellation anerkannt werden, ohne sich an ihrer Beherrschung – vergeblich! – abarbeiten zu wollen. Im Durchgang durch die variablen, aber stets fokussierten Gefühlswelten vermag sich eine wachsende Kompetenz im Umgang mit dem eigenen Leben aufzubauen. Die Erörterung von Gefühlen in Literatur und Kunst, Geschichte und Musik kann mit dieser Grundhaltung, die der Religionsunterricht akzentuiert, bereichernd verbunden werden, wie auch diese Fächer sich der im Religionsunterricht thematisch zentral artikulierten Aufgabe verpflichtet sehen müssen.

Lebenskompetenz erwächst aus der Gefühlskompetenz – also der Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu empfinden, sich von ihnen Bewegungen des Lebens anzeigen zu lassen und sie in die eigene Lebensführung zu integrieren. Für die Entwicklung der Gefühlskompetenz ist es nicht unerheblich, um Gott und die Logik der Gefühle zu wissen.

Literaturverzeichnis

Demmerling, C. & Landweer, H. (2007). Philosophie der Gefühle. Von Achtung bis Zorn. Stuttgart: Springer.

Korsch, D. (2013). „In sich selbst vergnügt.“ Ein kleiner Versuch über die Freude in der Logik der Gefühle. In B. Weyel & L. Charbonnier (Hrsg.), Religion und Gefühl (Festschrift für Wilhelm Gräb) (S. 93–106). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Prof. Dr. Dietrich Korsch, em. Professor für Systematische Theologie an der Philipps-Universität Marburg